ノーベル賞の共同受賞者キャンベルさん、メルクとの相乗作用

2015年10月16日

ノーベル賞受賞の知らせの翌朝、自宅前で記者に囲まれる大村智さん=2015年10月6日、東京都世田谷区

ノーベル賞受賞の知らせの翌朝、自宅前で記者に囲まれる大村智さん=2015年10月6日、東京都世田谷区日本では今年のノーベル医学生理学賞に決まった大村智・北里大学特別栄誉教授(80)を讃える報道一色だ。

しかし、私としては米国の製薬大手メルクや共同受賞者の貢献を高く評価したい。

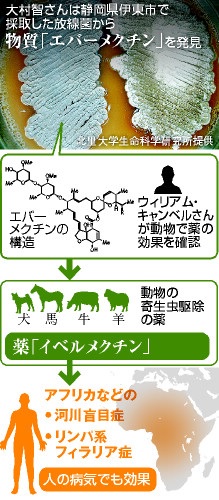

大村さんとともにノーベル賞を受賞するのはアイルランド出身で米ドリュー大名誉研究フェローのウィリアム・キャンベルさん(85)。米国の製薬大手メルクで長年、抗寄生虫薬の研究に励んできた。

開発ストーリーで、最初に土の中から薬のもとになる放線菌を見つけ出した大村さんの功績は大きい。しかし、世界中で使われるイベルメクチンという薬を完成させたキャンベルさんらメルクが果たした役割を忘れてはいけない。メルク幹部の決断なくしては、アフリカでの河川盲目症の予防と治療に貢献することはできなかった。

ウィリアム・キャンベルさん=ノーベル財団ホームページから

ウィリアム・キャンベルさん=ノーベル財団ホームページから1930年、アイルランドの北部の町、ラメルトンで生まれた。同国のダブリン大学で修士号を取得後、57年に米国ウィスコンシン大学で博士号を取得。同年から90年までメルクの研究所に勤務した。84年からは分析研究・開発部長を務めた。

米国ニュージャージー州にあるドリュー大学によると、キャンベルさんは最先端を引退した研究者が学部学生を個別指導するプログラムを担当し、寄生虫学などを教えている。

まず、動物の寄生虫病に効くエバーメクチンという化学物質を精製した。これを化学的に改良して、もっと効果が高い化学物質、イベルメクチンを作った。

イベルメクチンは81年、家畜用の抗寄生虫薬として発売された。寄生虫の神経に作用してまひさせ、殺す効果があった。牛や馬、羊など家畜の腸管に寄生する線虫類の駆除良く効いたため、動物薬として売り上げを伸ばした。犬などペット用の薬としても広く使われた。

動物の病気だけでなく、アフリカや中南米に蔓延していたヒトの寄生虫病「河川盲目症(オンコセルカ症)」の予防・治療にも有効だった。寄生虫によって失明を起こす病気だ。メルクの別の研究者が世界保健機関(WHO)と協力して、西アフリカの人々を対象にした臨床研究を進めて薬の有効性を証明した。

WHOなどがアフリカで進めていた河川盲目症の制圧プログラムとして、87年からイベルメクチンの集団投薬が始まり、劇的な効果があった。現在も広く使われ、年間4万人を失明から救っているとされる。河川盲目症撲滅のための薬はメルクから無償提供されている。

これだけの大きな貢献ができ、ノーベル賞に繋がったのは、大村さんの力と、キャンベルさんらメルクの力との相乗作用と言えるだろう。

大村さんにとっては、若い時期からメルクと組んだことで潤沢な研究資金を得ることができた。

大村さんは71年から米国コネティカット州にあるウエスレヤン大学のマックス・ティシュラー教授のもとで研究した。ティシュラー教授は大学に来る前はメルクで研究を続けていた有機化学の重鎮だった。

大村さんは約1年で帰国したが、ティシュラー教授の助けもあって、メルクと共同研究を進めることになり、当時としては破格の研究費を得た。これで、大村さんは研究機器を用意し、人も雇い、じっくり研究を続けることができた。

メルク側はとしては、大村さんから有望な菌の提供を受けたことで、世界中で売れる抗寄生虫薬を発売でき、大きな利益を得ることができた。

イベルメクチンがアフリカでの河川盲目症に効くことを証明できたのも、メルクで臨床研究に携わる優れた研究者がいたからだ。WHOの要請を受けて薬を無償提供できたのも、当時のメルクの経営トップによる英断とされる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください