アマチュアも参加する太陽系外惑星探しに大きな可能性

2016年01月08日

ノーベル賞受賞者でもあるイタリアの原子核物理学者エンリコ・フェルミは、1950年、ロスアラモス研究所での昼食中に“Where are they?”という問いを発したとされる。以来、「宇宙に知的文明が存在するか?」という問いは、彼の名を冠して「フェルミの疑問」あるいは「フェルミのパラドクス」と呼ばれるようになった。最新の天文学はこの究極の疑問に対して、科学的な観測データで答え得るレベルにまで到達しつつある。今年初めての担当となる今回は、誰でも心の底では知りたいくせに興味がないふりをして過ごしているこの「地球外知的文明」に関係した話題を紹介してみたい。

プラネット・ハンターズのホームページ

プラネット・ハンターズのホームページプラネット・ハンターズというウェブサイトは、太陽系の外にある惑星の検出を目的とした専用宇宙望遠鏡・ケプラー探査機のデータから想定外の信号を探し出すため、一般市民の知を結集するサイトである。いわゆるオープンサイエンス(市民科学と訳されることもある)の一つで、この種のものとしては高等数学の難問にブログを通じて挑戦するポリマス・プロジェクト、20万人が参加して銀河画像を分類するギャラクシー・ズー、DNA情報からタンパク質の構造を決定するフォールド・イット、など先駆的な成功例も数多く知られている。

ケプラー探査機は、2009年の打ち上げから2013年に姿勢制御系が故障するまでの約4年間、10万個の恒星の明るさの微小な時間変化(減光)を継続的にモニターした。その主目的は、1日から100日程度の周期で規則的に恒星の前を横切る惑星(トランジット惑星)、特に地球型惑星の探査である。そのような周期的信号を精度よく自動検出するソフトウェアが整備され、4000個以上のトランジット惑星候補天体が報告された。これらの候補天体のうち約1000個は、追観測あるいは追解析によってすでにトランジット惑星であることがほぼ確定している。

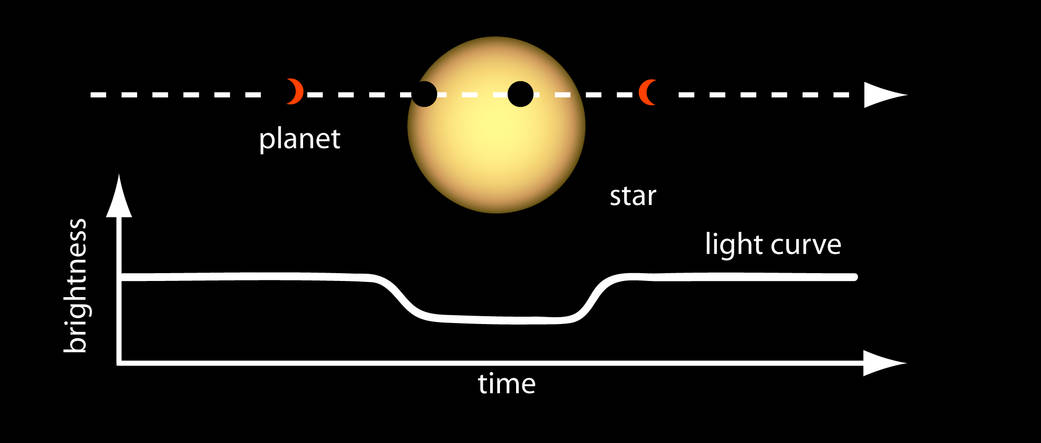

恒星の前を惑星が横切ると、減光する=NASA Ames提供

恒星の前を惑星が横切ると、減光する=NASA Ames提供その一方で、4年のモニター期間中にせいぜい1回程度しか減光を示さない現象もある。それはもしかすると周期の長い惑星かもしれないし、はたまた全く異なる原因(雑音、あるいはさらに興味深い未知の現象)で生み出されたものかもしれない。これを自動的に判定するのは困難である。

このような場合は、やっぱりコンピューターではなく人間の出番だ。それにはアマチュアの力こそ大切だということで、プラネット・ハンターズが生まれた。

その成果はすでに複数の研究論文として天文学の専門誌に出版されている。そのうちの一つ、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください