人とクマは友人としては共存できない。互いに用心し合うことが必要

2016年01月11日

知床で至近距離からクマの写真を撮るカメラマンが地元を悩ませている。これが「人慣れ」したクマを量産しているからである。通常、クマは人を避けるが、人慣れしたクマは平気で人のそばにやってくる。結局、市街地に出没して駆除される。駆除にあたるのは、自衛隊員や警察官ではなく、環境省自然保護官でもなく、知床財団職員および地域の猟友会員や役場職員である。

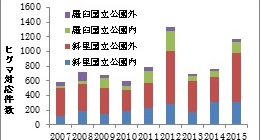

斜里町と羅臼町のヒグマ対応件数(知床世界遺産科学委員会クマ総括会議資料、2015年度は11月まで)

斜里町と羅臼町のヒグマ対応件数(知床世界遺産科学委員会クマ総括会議資料、2015年度は11月まで)緊急出動は昼夜いつ起こるか分からない。対応件数は2012年度と2015年度に1000件を超えた。もはや、財団の対応能力をはるかに超えており、いつ人身事故が起きても不思議ではない事態である。2015年12月14日のヒグマ保護管理方針検討会議では、クマの冬眠が終わる春までに、人身事故が起きた場合の対応方針が議論された。それほど事態は差し迫っているのである。

クマは銃を持つ人を恐れ、銃を持たない人も避ける。同時に、クマは雑食性で、丸腰の人より強く、シカなどは彼らの餌でもある。観光客や登山者が携行する弁当やジュースを、人を恐れなくなったクマが奪うことがある。

1996年にロシアでクマに襲われた写真家星野道夫氏の事件は、餌付けされたクマが自然保護区にいたために起きた悲劇であった。人とクマは、互いに用心し合うことで初めて共存できる。

北海道庁は2015年12月に「ヒグマ生息数の推定について」公表した。それによれば、個体数が増えている以上に、人を恐れない個体が増えているとみられる。狩猟者が減り、クマが人を恐れる必然性がなくなりつつある。その半面、クマの分布域は広がり、最近では札幌市街にも出没している。

人の食料を得たクマは非常に危険である。米国の国立公園では、「ごみがクマを殺す」という標語がある。生ごみを

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください