いつまで続く茶番劇

2016年02月16日

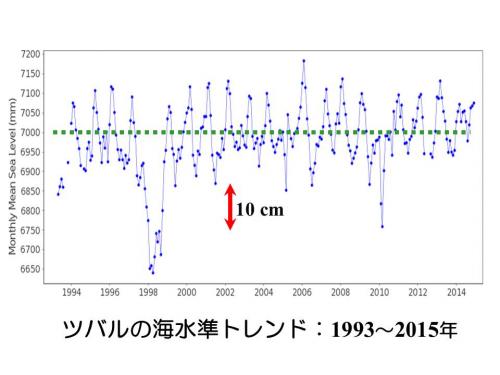

ツバルの潮位計データは近年、横ばいで推移している

ツバルの潮位計データは近年、横ばいで推移しているパリ協定は、目標達成を義務化しないのに、196の国と地域がCO₂(二酸化炭素)排出削減を目指そうと合意したから画期的なのだという。だが排出削減の約束は、口先だけに終わるのではないか。温暖化の話になると途上国を装い、いま世界総排出量の約30%を占める中国も、意訳すれば「2030年までは出し続ける」と宣言した。

茶番劇が早く幕を引くよう願いつつ、「温暖化対策」の問題点を考えてみたい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください