日本の企業が知らない化石燃料投資のリスク

2016年02月09日

昨年末のCOP21で決定されたパリ協定は、世界が今世紀後半には「脱化石燃料」を実現することを求めたものだ。すでに世界の主要な機関投資家の中には、化石燃料資産への投資を撤収する「ダイベストメント」と呼ばれる取組が急速に広がっている。ここで大事なポイントは、こうした取組が、もっぱら気候変動の危機回避という公益的な見地から行われているのではない、ということだ。投資撤収は、化石燃料資産を保有し続けることが、ビジネスとしてのリスクの大きいものになっているとの認識に基づいている。

「カーボンバブル」という言葉を聞いたことがおありだろうか。日本ではあまり知られていないが、昨年末には 世界25か国の財務当局、中央銀行などが構成する国際機関、金融安定理事会(FSB)が「カーボンバブル」のリスクを検討するタスクフォースを設置している。2007年からの国際金融危機の発端となったのは、米国のサブプライムローンの破綻だったが、「カーボンバブル」の破綻はそれをはるかに上回る衝撃を金融システムに与えるのではないかと懸念されているのだ。

「カーボンバブル」とは何か。この概念は、COP21が決めた「2度目標」に基づいている。気候変動の危機を回避するためには、世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて2度未満に抑えることが必要だが、この目標実現のためには、気温上昇の原因となる二酸化炭素の排出総量を抑制する必要がある。排出総量抑制のためには、燃やすことのできる化石燃料の量に上限があることになる。

ところが、現在、世界の企業や公的機関が保有している化石燃料資産は、この上限より数倍も大きい。燃やせない化石燃料は、企業の資産として計上されていても、実際には、その価値が実現することのない回収不能資産(ストランデッド・アセット)になってしまう。その意味で、化石燃料資産の価値は過大に評価されており、バブルが生じていることになる。そしてバブルがはじけた時には、それが新たな金融危機をもたらすおそれがある。これが「カーボンバブル」の議論の骨格だ。

では具体的に回収不能資産の大きさはどの程度なのか。「カーボンバブル」の議論を最初に提起した英国のシンクタンク、カーボントラッカーが2011年に公表した最初のレポートに基づいて紹介しよう。

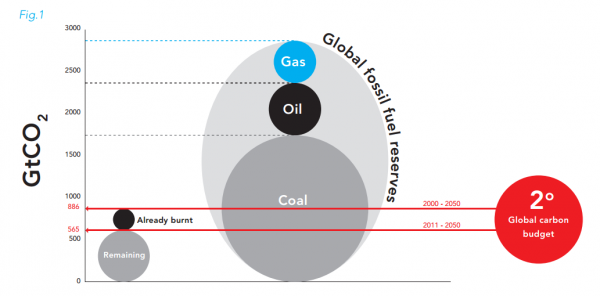

現在、世界の企業などが保有している石炭、石油、天然ガスの化石燃料資産を全て燃焼した場合に排出される二酸化炭素は、2兆7950億トン(2795Gt)に達する。一方、気温上昇を2度未満に抑えるために2000年から2050年の間に排出することが可能な二酸化炭素量は8860億万トンである。ここから2011年までに既に排出してしまった分を引くと、残りは5650億万トンになる。これは2兆7950億トンの2割にあたる量だ。残りの8割は、2度目標を守ろうとすれば燃やすことができない、ということになる。

世界の確認化石燃料埋蔵量を全て燃焼すると、2795GtのCO2を排出。しかし、気温上昇を産業革命前から2℃未満に抑えるためには、今後565GtしかCO2を排出できない(Carbon Tracker “ Unburnable Carbon”)

世界の確認化石燃料埋蔵量を全て燃焼すると、2795GtのCO2を排出。しかし、気温上昇を産業革命前から2℃未満に抑えるためには、今後565GtしかCO2を排出できない(Carbon Tracker “ Unburnable Carbon”)「カーボンバブル」が最初に提起されてからもう5年近く経つが、日本ではこの議論がほとんど紹介されてこなかった。だが、それはごく日本的な状況で、欧米では国際エネルギー機関(IEA)を初め、様々な機関が独自の検証を行い、数字の大きさの違いはあっても同様の結論が導かれている。

米国のオバマ大統領がインタビューの中で、「カーボンバブル」に関するIEAの調査結果を正しいと思うかと聞かれ、「地中にある化石燃料を全て燃やしてしまったら、地球は暑くなりすぎ、恐ろしい結果になることには何の疑いもない」と答えたことは、以前、このコラムでも紹介した。

IEA以外にも、例えば昨年8月に公表された世界有数のグローバル金融機関、シティグループの報告書では、2度目標達成のためには、確認されている埋蔵量のうち石油は3分の1、天然ガスは半分、80%以上の石炭は使うことができない、という調査結果を示した。

燃やすことのできない資産の経済的価値は、100兆ドルに達すると推計されている。もちろんこの値は、石油、石炭、天然ガスの価格をいくらと考えるかなど、様々な想定によってかなり変わりうる。しかし、「カーボンバブル」のリスクを指摘する議論は、2007年からの世界金融危機を引き起こしたサブプライムローンの総額が4兆ドルであったことと対比し、化石燃料バブルのリスクの大きさに警鐘をならしている。

これもなぜか、日本ではほとんど報道されなかったが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください