新薬開発より、安くて丈夫な防護服開発や基本的な衛生管理技術の拡散を

2016年03月29日

西アフリカ3ヶ国のエボラ出血熱の流行は昨年後半にようやく下火となり、今年1月に世界保健機関(WHO)による収束宣言にまでこぎ着けた。まずは関係者、特に現地で頑張ってきた方々に感謝を捧げたい。その後も散発的な患者の発生は続いて、最近では3月18日にギニアで2人発症しているものの、とりあえずは一安心といえよう。本稿では、1万人超の犠牲者が出たエボラ出血熱流行からくみ取るべき教訓を整理し、そこから見えてくる日本が進むべき道を考察したい。

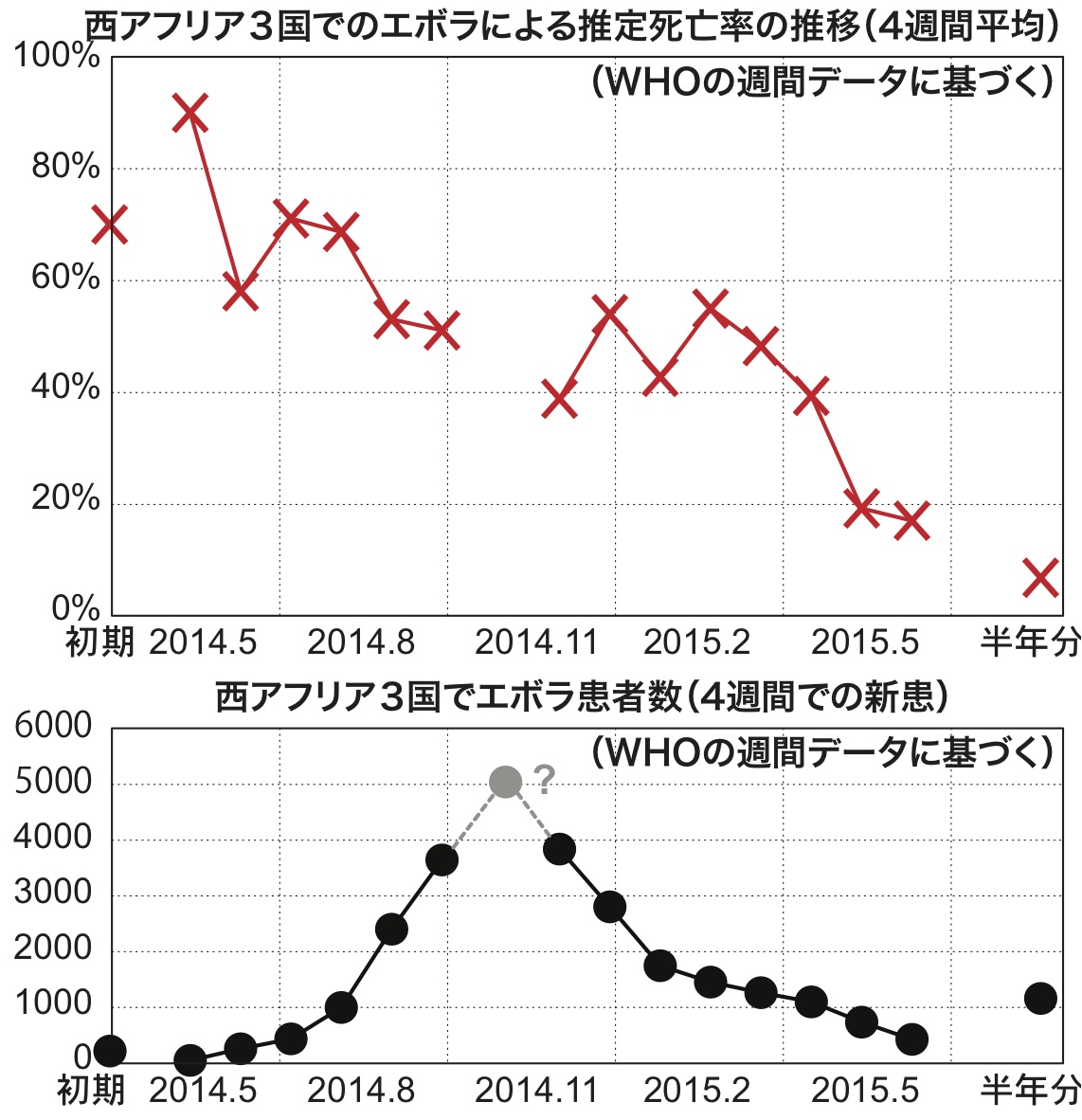

上図は世界保健機関(WHO)の毎週の報告書の数値を元に4週間ごとの死亡率を推定したもの。発病から死亡まで平均1週間と仮定した。下図は4週間ごとの新規患者。

注1)患者数にはエボラの疑いの強い患者を含んでいる。注2)ピーク時の2014年10月(灰色の疑問符)は集計にも二重カウントなどの混乱がおこり、信頼性が低いので死亡率は算出していない。

上図は世界保健機関(WHO)の毎週の報告書の数値を元に4週間ごとの死亡率を推定したもの。発病から死亡まで平均1週間と仮定した。下図は4週間ごとの新規患者。

注1)患者数にはエボラの疑いの強い患者を含んでいる。注2)ピーク時の2014年10月(灰色の疑問符)は集計にも二重カウントなどの混乱がおこり、信頼性が低いので死亡率は算出していない。1年半前の流行ピーク時には欧米ですら二次感染者が出て、死亡率90%の脅威が世間の不安をかき立てた。しかし、図に示すように流行ピーク時の死亡率は5割程度であり、流行後期は2割、最後の半年は1割に満たない。

先進国内での患者に至っては、末期症状で西アフリカから搬送された数人を除いてはことごとく助かっている。死亡率90%はいつまでも続かなかったのだ。

2つ目の教訓は、エボラ禍から西アフリカ、ひいては世界を救ったのはワクチンでも特効薬でもないということだ。流行直後にはワクチン開発に注目が集まり、実際に開発されて、VSV-EBOVという名のワクチンがかなり有効であるという中間報告が昨夏WHOから出されている。しかし、現実にはワクチンが間に合う前にエボラ流行の抑え込みに成功しているし、ワクチンは未だに最終実験段階だ。

では何がエボラから人類を救ったのか?

それは、防護服の正しい活用と、それを含む衛生管理という工学的な手段、新しい患者や保菌者の早期発見という行政的な手段、集中治療技術という対処療法のノウハウの蓄積だ。それらが、あれだけ流行していたエボラを押し止めた。

エボラ出血熱の症状を啓発する壁画=2016年1月14日、モンロビア、三浦英之撮影

エボラ出血熱の症状を啓発する壁画=2016年1月14日、モンロビア、三浦英之撮影 実際、WHOが昨年5月に開いたエボラサミットの報告書には「ワクチンや特効薬の必要を強調するあまりに基礎的な集中治療の重要性をおろそかにしてはならない」と書かれている。

私は本欄の「エボラを過剰に恐れるな」で、早期発見と完全な防護服、その正しい使用によってエボラを抑えることができると訴えたが、まさにその通りだったのだ。薬やワクチンにのみ期待し過ぎてはいけないのは、最近問題になり始めたジカウイルスでも同じだろう。

もっとも私が完全に見逃していたこともある。それは集中治療技術の重要性だ。

エボラの資料を読むと、脱水による体力の消耗が一番危険らしい。逆に言えば、脱水という衰弱の最大の要因を防ぐべく「対処療法」で体力を維持させれば、最終的に(人間の病気に対する抵抗力で)打ち勝つ可能性が高まる。それをするのが集中治療であり、医師だけでなく看護師の持つノウハウが重要になる。

このことは14年前にギランバレー症候群で人工呼吸を3ヶ月経験した私にも頷けるものがある。これは初期を除けば、一旦失われた運動神経が自然回復するのを待つしかない病気で、その間は他の感染症、例えば肺炎などで体力を失わないようにことが最大の留意点となる。つまり、人工呼吸の間は衛生管理だけが問題になるのだ。

衛生管理にせよ、集中治療技術にせよ、小さな知識の集積であって、決して「画期的」な何かではない。だからニュースになることはほとんど皆無だ。しかし、そういう集積こそが、実際の病気流行には効果的なのである。

それに引きかえ、ワクチンは、医療現場の人々にとっては防護服などによる衛生管理を補完するものに過ぎない。特効薬にしても集中治療の代わりにはならない。特効薬は脱水による体力消費の対策にはならないからだ。

上述のエボラサミット報告書には適切な防護服の必要性も書かれている。というのも、流行当時、入手可能な防護服のほとんどが医療用ではなく産業用だったからである。逆に言えば、この分野は開発が遅れていたということになる。

エボラ流行の際に使われた防護服は基本的に使い捨てで、それでも1着1万円するゆえ数が少ない。再使用タイプも多くの部分を1回きりで捨てなければならない。最終的に3万人近い患者が発生したのだから、必要な防護服数は100万着を軽く越しただろう。

使い捨て防護服の製造における課題は、動きやすさという点からの軽量化と、使い捨てという点からの低価格化だろう。そしてこれらはまさに日本の得意分野のはずである。日本の工学の緻密さを知っている者にとって、同様の緻密さを要求される衛生管理技術は、日本がその気になればトップを極めることのできる分野に見える。となれば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください