日本学術会議の提言が目指すものとイタリア震災裁判

2016年04月12日

日本学術会議が文科省ラウンジで2ヶ月ごとに開いているサイエンスカフェに3月25日に参加した。お茶の水女子大学の小谷眞男教授が「イタリア震災裁判が投げかける問いー災害リスクと科学者の社会的責務ー」という話題を提供したのだが、学術会議の「これからの高校理科教育のあり方」という提言(2月8日発表)をまとめたばかりの私にとって、科学リテラシーと社会の関わりを再考するとても良い機会となった。

提言は、学術会議につくられた高校理科教育検討小委員会が中心となってまとめたもので、 大学の理科系へ進学しない約85%の国民のための科学リテラシーの涵養を第一義的な目的とし、具体的に

1) 科学の知識を物理・化学・生物・地学に分断せず、それらに共通した科学的考え方を身につけるための「理科基礎(仮称)」を新設し、必修科目とする

2) この科目は少なくとも現状と同じ6単位、できれば8単位とし、高校1年あるいは2年次に学ぶ

3) このような科目を教えられるような高校教員養成体制を早急に整えるとともに、この科目を大学入試センター試験(あるいはその後継として検討されている試験)において必受験科目とする

の3点を提案した。

この提言の「理念」には多くの賛同が得られている。一方で、その実施にはクリアすべき多くの問題があると批判されていることもまた事実だ。しかしだからと言って、決して現状維持のままで良いわけではない。この点については、別のところに書いたので繰り返さない。

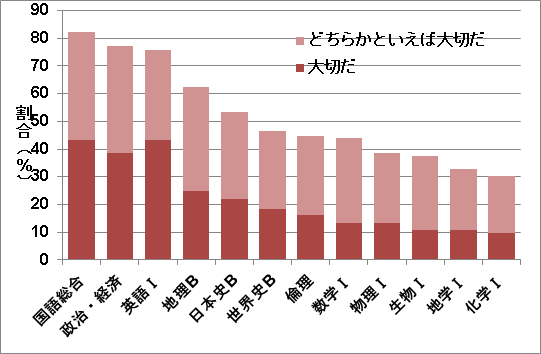

この提言のなかに「各科目の勉強は入学試験や就職試験に関係なくても大切だと思うか」との設問に対する高校3年生の回答をまとめた図がある(これは国立教育政策研究所が発表した「平成17年度高等学校教育課程実施状況調査結果の概要」を元にしたものであるが、その結果は現在でもあまり変わらないものと仮定する)。

「各科目の勉強は入学試験や就職試験に関係なくても大切だと思うか」との設問に対する高校3年生の回答

「各科目の勉強は入学試験や就職試験に関係なくても大切だと思うか」との設問に対する高校3年生の回答ここに再掲した図から明らかなように、理科4科目はいずれも他の科目に比べて大切だとは考えられていない。「どちらかといえば大切」という(意味不明な)回答まで含めても4割未満である。この回答をした高校生集団が、大学に進学する・しない、また文系か理系かを区別せずに無作為に抽出されたのであれば、理科と数学を「大切だ」と回答した10%強は大学の理系に進学する15%とほぼ一致する。とすれば、文系に進む高校生の圧倒的多数が理科を大切だとは夢にも思っていないことになる。

これは私にとって実に衝撃的であった。そして、これは高校生の問題というよりも、高校理科教育の問題と捉えるほうが自然だろう。そこで昨今強調されるのが「科学リテラシー」である。科学の最先端知識そのものではなく、科学とは何かという、より本質的な部分を理解することで、それが社会に与える正と負の側面をある程度考慮した上で判断できるような国民を育てるべきというわけだ。 ただ科学リテラシーの定義や具体性についても当然異なる考え方があり、それが高校理科でどのような教育をすべきかを巡って議論が紛糾する理由にもなっている。

イタリア震災裁判がテーマとなった3月25日のサイエンスカフェ

イタリア震災裁判がテーマとなった3月25日のサイエンスカフェさて、サイエンスカフェでは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください