「想像以上」の事件が起こった時に立ち止まれない者は科学者といえない

2016年04月22日

熊本を中心に九州中部を襲った地震は大きな被害を出した。まずは犠牲者にお悔やみを、被災者にお見舞いを申し上げたい。私も親戚が熊本に住んでいるので他人ごとではない。

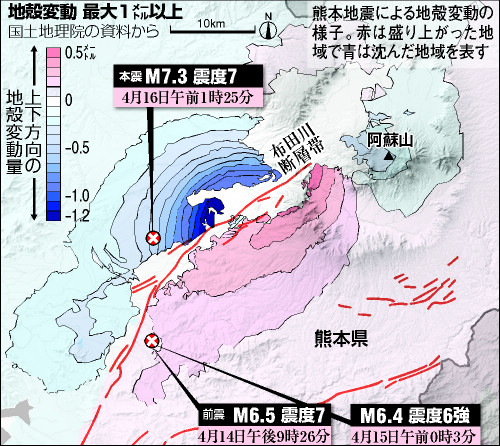

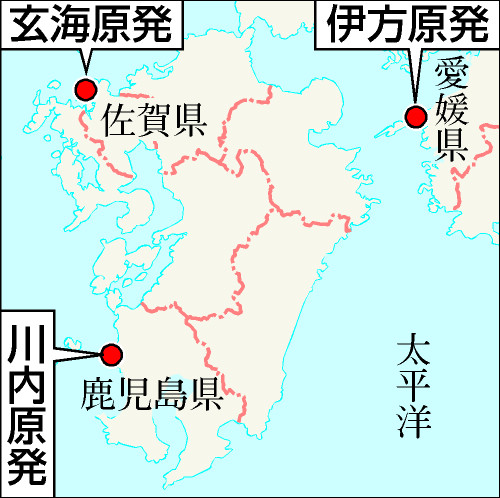

地震はまだ終わっていない。中央構造線にそって連動型の誘発地震(余震とは異なる新しい地震)が東側で起こっており、専門家ですら今後どのような誘発地震が起こりうるのか全く予測できていない。そして、中央構造線を南西側にたどると、誘発地震が起こってもおかしくない距離の近くに川内原発がある。

このことが、川内原発に対する不安を高めている。それに対して、原子力規制委員会は「連動型の大きな地震に対応するべく耐震性を要求しているから、運転を継続しても問題はない」という判断を出した。

私はこの論に重大な抜けがあると感じた。その理由は、地震エネルギー(マグニチュードM6.5)に比べて想像以上の揺れ(震度7)を記録した事実に何のコメントもないからだ。

爆薬などを空中で爆発させると、エネルギーが四方八方にほぼ等しく広がる。しかし、それはむしろ例外的で、現実には、伝わりやすい方向とそうでない方向が出る。これを非等方性という。場合によっては、エネルギーの伝わりやすい方向にエネルギーが集中することもある(エネルギーの運河という表現が用いられる)。宇宙天気(大気ではなく宇宙空間プラズマの荒れ具合を示すもので、人工衛星の安全確保などに用いられる)が太陽表面のモニターだけで予報できるわけではないのもそれが主な理由だ。

M6.5の規模にもかかわらず益城町で1580ガル(ガルとは重力の変動幅を示す単位で、地震の激しさの目安)を示した事実は、エネルギー伝播の非等方性が、過去の経験から想像できる度合いを越えていたことを示唆する。旧来、震度が震源から完全な同心円の分布にならない理由として、揺れやすい土地かそうでないかという説明でごまかすことが多かったが(原子力規制委員会もこの考え方に準拠している)、それでは済まないことを示したのが熊本地震だ。

それに対して原子力規制委員会は解析を一切示していない。当たり前だ。地下の非等方性の推定なぞ一朝一夕でできるものではないのだ。要するに今の段階で言えることは「わからない」となる。これが正しい地球科学者の答え方だ。

そもそも、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください