情報社会だからこそ注目される皮膚感覚

2016年06月10日

触れる、触れられる。なでる、 感じる。引っかく、つねる、たたかれる。吸う、なめる、かじる、かむ。・・・このように並べだけで、様々な連想が起きるだろう。性的なこと、飲み食い、けんか。おかあさんに抱かれた赤ちゃんや、ペットの犬や鳥などを連想するかも知れない。

いずれも触覚や体性感覚(体で感じる感覚)の語彙(ごい)だが、このように豊かな情動的広がりを持っている割には、研究が手薄だった。なぜか。

ひとつには触覚技術が(視覚や聴覚に比べると)むずかしかったことがある。点字ディスプレーのような技術は進んでいるが、限られている。遠くの出来事を見たり聞いたりすることは今や簡単だが、遠くの人が何かに触っている感触を直接経験することは、簡単ではない。

また何よりも触覚・体性感覚は馴(な)れが早く、多くの場合潜在的に働く。潜在的(無意識的)だから研究も難しい。

妙な例だが筆者は子どものとき、ひょんなことから全身を覆っている衣服の触感が気になり出し、一日中その刺激が続くと考えると苦痛さえ覚えた。だが注意を向け続けたつもりなのに、すぐに忘れて感じなくなってしまっていて、そのことに逆に驚いた記憶がある。

さてこのように心と体に深く根ざす触覚・体性感覚だが、その最も重要な特徴は「自分の事として体験する」点だと言える。もちろん視覚や聴覚だって「自分で体験する」のだが、(先に触れた通り)主に外部の事象を離れて感知する機能だ。これに対して触覚・体性感覚は、あくまでも「自分の身に起きていることとして」感知する(この点では味覚も同じ)。

この「自分事として体験」という点から、現代の情報社会において、触覚に特に注目することの意義も見えて来る。というのも通信情報技術の(偏った)進歩によって、自分事としての体験の層は希薄化した。文字や映像から間接的に理解することに馴れた分、体感としての理解が鈍化してしまったのだ。

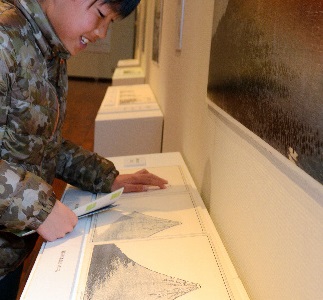

山梨県立博物館で開かれた「さわれる冨嶽三十六景」展。立体的に加工された資料を触って鑑賞する=2015年2月

山梨県立博物館で開かれた「さわれる冨嶽三十六景」展。立体的に加工された資料を触って鑑賞する=2015年2月 最近の都会育ちのこどもはすぐにけがをしたり、他人にけがをさせてしまったりする。幼い頃から体をぶつけ合って遊んでいないので、限界を知らないのではないか。また現代社会特有のサイコパス(精神病質)型/通り魔型の凶悪犯罪が相次ぐのも、「傷つける」「傷つけられる」経験を「自分事として」体験していないからかも知れない。ゲームですぐにリブート(再スタート)できるのは、体感をさらに希薄にする効果しかない。

こういうモノ言いは、訳知り顔のおとなの懐旧に過ぎないのかも知れない。しかし健常な情動発達に触覚が大切であることは、動物実験でも示されている。

たとえば動物心理学者H.ハーロウは、針金と柔らかい布地で出来た2種類の「代理母」を小ザルに与えた。このうちミルクが飲めるのは針金母の方だけだったのに、小ザルは布製の「柔らか温かい」母ザルの方を好んだという。この有名過ぎる研究には後日談があって、母親に抱かれて体を揺らされたり他の小ザルと遊んだりする時間も、情動発達には必要だとわかった。ただ最新の研究でも、柔らかい触感が孤独に救いを与え、死に対する恐怖さえ和らげることは確かめられている。

また神経生理学者D.O. ヘッブも、子犬を誕生直後から隔離して育てたところ、鼻にタバコの火を押し付けても反応しない異常な犬が育ってしまったことを報告している。檻(おり)の中で「外に他の犬がいる」とわかる状況であっても、「体をぶつけ合い、じゃれ合う」ことが許されない限りは、同じ結果だったという。

こうして見て来ると、偏った情報・記号環境に暮らす私たちにとって、体で感じる感覚を深めることが大切なのではないか、と改めて思う。

そのような思索にぴったりの好著が相次いで出たので、紹介しながら話を進めよう。

渡邊淳司著『触覚を生み出す触覚の知性』(1)は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください