「今後も高速増殖炉、核燃サイクルを推進」は新たな画餅

2016年10月13日

日本政府が9月21日の発表で、高速増殖原型炉「もんじゅ」に見切りをつけた。これまでの日本の原子力政策は、「問題があっても変えることができない」と批判されてきた。今回、原子力政策の無理な部分を政治の判断で修正したことは画期的なことだ。

しかし、政府の発表には、額面どおりには受け取れない内容もある。今後も高速増殖炉の開発を続け、核燃サイクルを推進する、という点だ。実際には、もんじゅが動かなければ高速増殖炉の実用化への道がほぼ閉ざされ、核燃サイクルは全体が回らなくなる。

戦後日本のエネルギー政策の柱は2つ。「中心に原子力を置き、多くの原発を建設する」「将来は核燃サイクルの確立をめざし、要の高速増殖炉(FBR)は国産技術で開発する」だ。

原発は原発先進国の米国から(一部は英国から)の輸入にならざるをえなかった。しかし、20世紀終盤に実用化時代がくると思われたFBRは科学技術立国日本のメンツをかけて自主開発すると意気込んだ。科学技術庁という役所も、核燃料サイクルの研究と開発のためにつくったようなものだった。

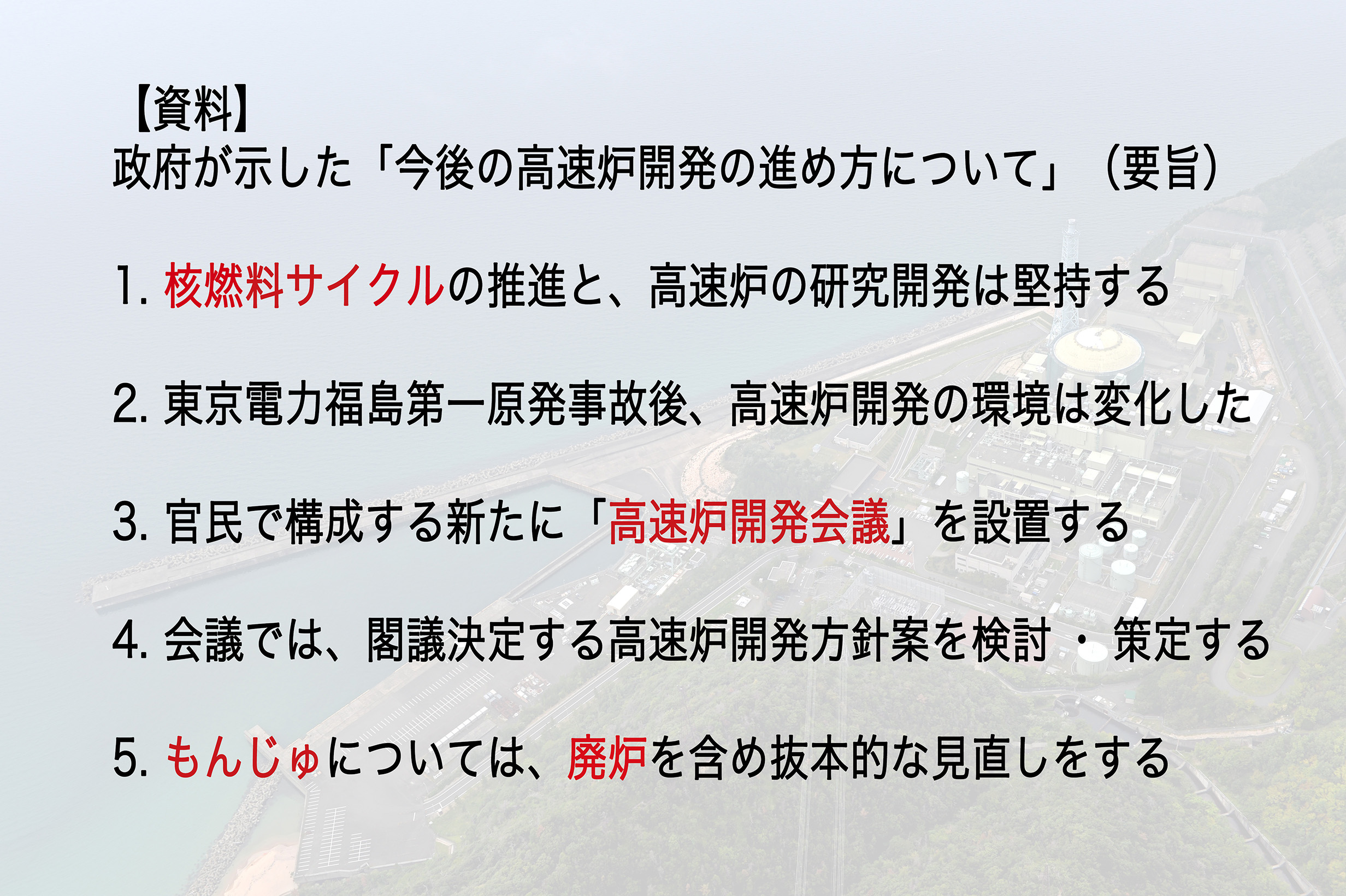

9月21日に配布された政府資料の要旨

9月21日に配布された政府資料の要旨まず5で「もんじゅの扱いは廃炉を含め抜本的な見直し」とある。廃炉という言葉を避けずに使っているところに、政府の「廃炉やむなし」の姿勢がでている。

次は1。これまでと同様、高速炉、核燃サイクルを推進するというものだ。原子力関係者、あるいはサイクルの施設をもつ地方への「大筋では変わりません。安心を」という重要なメッセージだ。

2は、福島事故で日本国内の状況が変化したという説明。3、4は、「高速炉開発会議」という組織を立ち上げて、これからの開発方針やスケジュールを新たにつくるというもの。方向性については何も示唆していない。

つまり、もんじゅを動かすのはちょっと無理だが、核燃サイクルは従来通り推進するというものだ。

しかし、はっきりさせなければならないのは、今後の日本の原子力路線は大きく変わらざるを得ないということだ。

1)まず、高速増殖炉の実用化はまったく見通せなくなる。FBRは実験炉(常陽)、原型炉(もんじゅ)、実証炉、実用炉と丁寧に順序を踏んで開発を進めるものだ。常陽の設計開始が1960年。50年以上積み重ねて来たFBRの開発が、頓挫したのである。それも1兆円をかけた「動く炉」がなくなるのは決定的だ。「高速炉の研究開発は堅持する」と言葉でいっても、お金も時間も信用も取り戻せるものではない。FBRの実用化は少なくともここ数十年の間はなくなる。

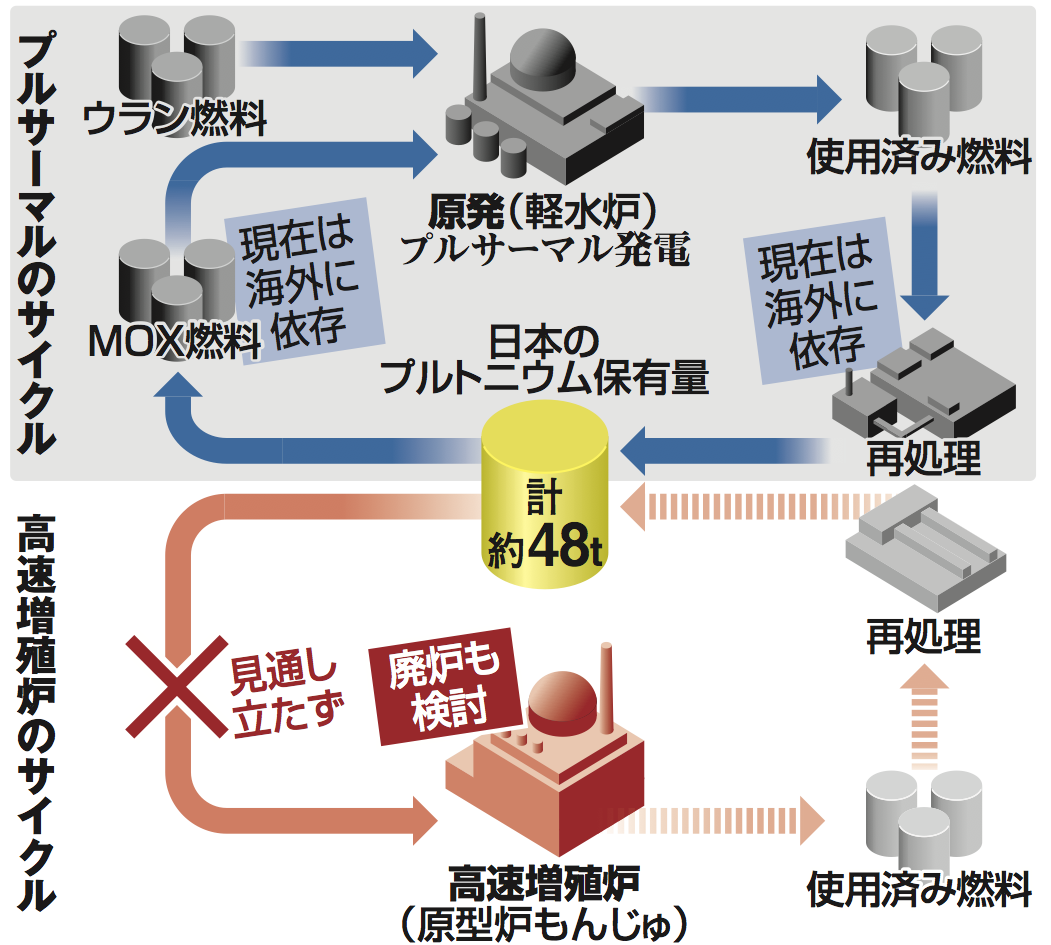

核燃料サイクルのイメージ

核燃料サイクルのイメージ2)そしてFBRが消えれば核燃サイクルの「環」が切れる。サイクルの重要3施設は再処理工場、FBR、MOX燃料工場だ。これらは同時に存在しなければサイクルにならない。

再処理工場はほとんどできているが、FBRはない。これからは「プルトニウムを使うFBRがないのだから、プルトニウムを抽出する再処理工場を動かす必要はないのでは」という議論が起きる。

「プルトニウムはプルサーマルで使うのだからうまくいく」との答えがありそうだが、プルサーマルは本来のサイクルではない。わざわざプルトニウムをつくりだして、コストが高いプルサーマルを実施する合理性は基本的にない。(ただ後述するように、日本では使用済み燃料の処分の議論に役立っている。)

3)近年わかったのは、再処理で取り出したプルトニウムを使う核燃サイクルは、そもそも普通の原発より発電コストが高いということだ。これがどこの国でもサイクル社会に入れない根本的な理由だ。

「廃止も含め抜本的見直し」とされた高速増殖炉もんじゅ

「廃止も含め抜本的見直し」とされた高速増殖炉もんじゅ4)日本では、仏のFBR実証炉アストリッド(ASTRID)への期待が高まっている。あたかももんじゅの代替になるかのような議論もある。しかし、アストリッドは2019年に基本設計、25年に完成をめざす、まだ未確定の計画だ。

逆に仏も日本に期待していた。「アストリッドで使う燃料をもんじゅで燃やしてみる」という重要計画もあったが、実施できなくなったのは痛手だろう。今後日本からの期待が高まって、お金も出すようになればアストリッド建設には追い風になる。ただ、もんじゅとはタイプの異なる仏の実証炉への研究参加が、日本のFBRの開発を実証炉レベルに上げるものではない。

政府決定がでる直前、もんじゅなしで核燃サイクルを回すという経産省の考えを「まさに絵にかいた餅だ」と批判する文科省幹部のコメントが新聞に載った。「高速炉がなければプルサーマルでもプルトニウムはたまり続ける。いずれ核燃料サイクル政策、ひいては原子力政策全体が立ちゆかなくなる」(9月21日、朝日新聞)。この指摘はある意味ただしい。

かつて、サイクルを考えた国はどこも、すべての主要施設を国内につくろうとした。プルトニウム関係の物質を国境を越えて移動させるのは簡単ではないからだ。

それがうまくいかなかったら、サイクルの「環」が切れる。失敗例はドイツにある。

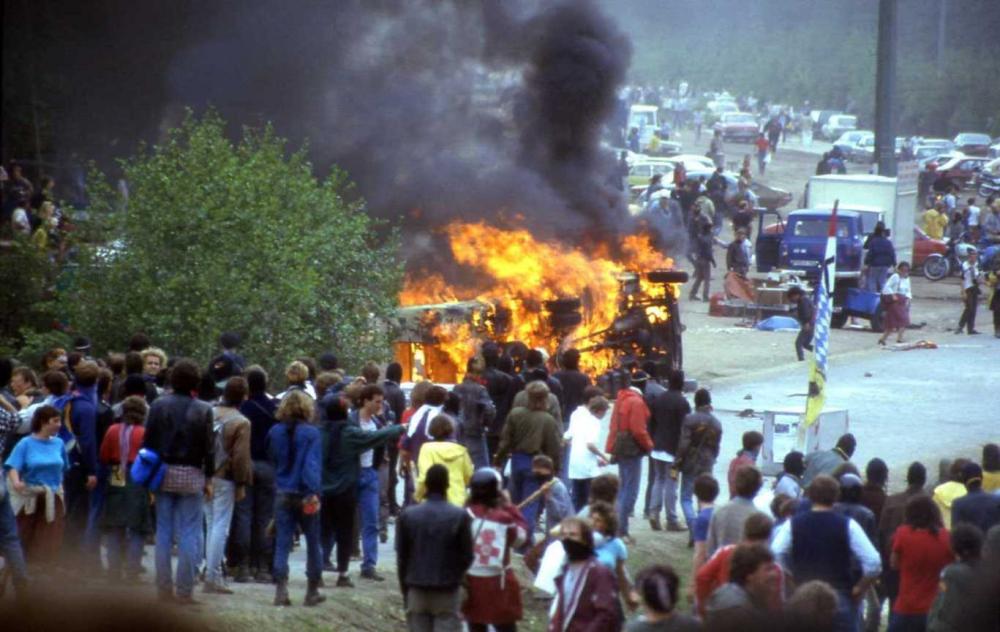

1986年のチェルノブイリ事故のあと、ドイツ国内で原発反対運動が激化し、ドイツ南部のバッカースドルフに建設予定の再処理工場が焦点になった。激しい流血デモが続いたことに加え、「再処理は英仏に委託する方が安い」こともわかったことで、独電力業界は89年に建設を断念した。

ドイツ南部バッカースドルフでの再処理工場反対デモ=1986年ごろ、提供写真

ドイツ南部バッカースドルフでの再処理工場反対デモ=1986年ごろ、提供写真93年にはハナウにできたMOX工場が裁判で運転停止に。当時のドイツでは今の日本と同じく「使用済み燃料は全量再処理する」と原子力法で決めていた。とても無理だったので、94年に原子力法を改正して、「全量を再処理しなくてもいい」とした。その途端に再処理が止まった。

ドイツの高速増殖炉SNR300は操業直前で放棄され、今は遊園地に。冷却塔には回転ブランコがある=2013年、朝日新聞撮影

ドイツの高速増殖炉SNR300は操業直前で放棄され、今は遊園地に。冷却塔には回転ブランコがある=2013年、朝日新聞撮影

核燃サイクルはふつうの原発を運転し、使用済み燃料を直接処分するより高い。ではなぜ、日本は核燃サイクル推進、FBR開発を維持してきたのか。大きな理由がある。

日本は全量再処理路線を掲げているので、すべての使用済み燃料は六ケ所再処理工場に送られ、そこで再処理され、プルトニウムはFBRやプルサーマルで消費されることになっている。もんじゅがなくなっても、プルサーマルだけで回すプルサーマル・サイクルが実施される。

こうした計画があれば、使用済み燃料は、あたかもスムーズに処理されるシステムがあるかのように当面は流れていく。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください