アメリカの教員と、これほどの落差

2016年11月28日

日本の大学の教員と話をしていると、口をそろえて「雑用が多すぎて、教育や研究に十分な時間がかけられない」と言う。筆者も、東京工業大学で教授をしていた時には、そう感じていた。

一方、筆者が現在、学長を務めている、アメリカのシカゴの大学の教員をみていると、拙稿「日本の大学の世界ランクはなぜ落ちる一方なのか」に書いたように、日本の教員よりも、たっぷり時間をかけて教育に取り組んでいる。真剣に教育していないと、学生から苦情が出る。教育の内容については、日本の大学よりも、基礎学力の教育に重点が置かれており、教員全体が協力して、学位取得者の品質保証をする仕組みができている。研究にかけている時間も長い。

なぜ、このように日本とアメリカの教員の置かれた状況が違うのだろうか?

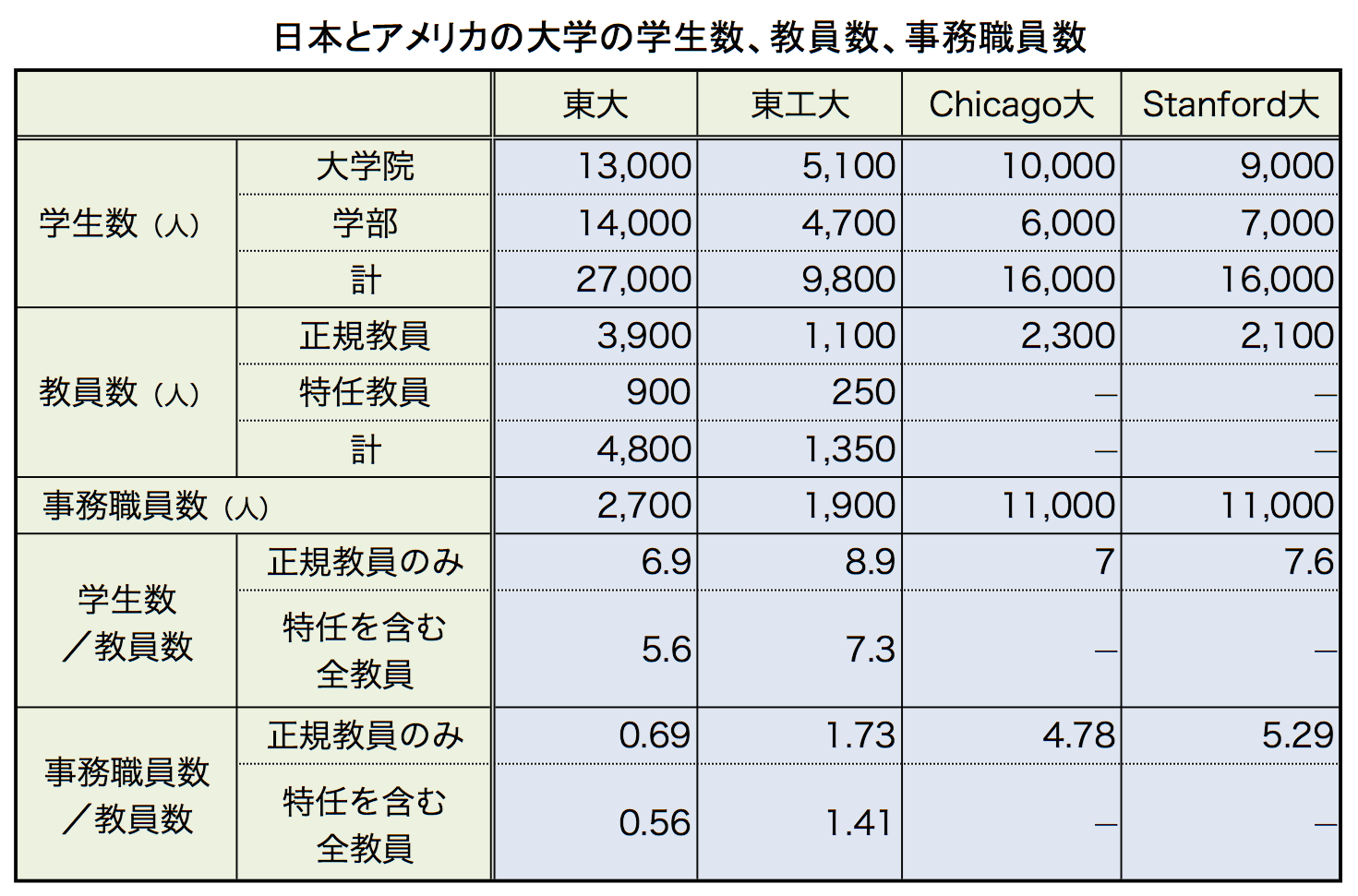

下記の表に、代表的な日本の大学(東京大学と東京工業大学)およびアメリカの大学(シカゴ大学とスタンフォード大学)について、大学院と学部の学生数、教員数(日本は研究員以外の特定有期雇用教員を含む)、事務職員数(医療系職員を除く。日本は非常勤職員を含む)、教員1人当たりの学生数、教員1人当たりの事務職員数を示す。いずれも日々変動しているので、概数で示す。東工大の事務職員には、週29時間以下の非常勤職員(600名)を含む。東大の非常勤事務職員の時間数の内訳は不明。

この表を見てわかることは、日本とアメリカの大学で、教員1人当たりの学生数は大差ないが、教員1人当たりの事務職員が、アメリカでは5人くらいいるのに対して、日本では1人あるいはそれ以下で、極めて大きく異なることである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください