沖縄が大洋州の島々から学べること

2016年12月15日

もう四半世紀近くになるが、東京大学に勤務していたころから、私は青年海外協力隊派遣予定者の派遣前の研修を行っている。彼らの職種は環境教育だ。世界の73億の人口のなかには、飲んで当たらない水が手に入らない人々がおよそ10億人もいる。水の問題やトイレの問題、そしてゴミの問題など、これらの人々の衛生環境の改善に資する技術の開発普及こそが私の専門であり、東大でもそれを院生を対象に教えていた。

しかし、途上国の現場に入って汗を流そうという若者が全く出てこない。日本の快適な環境から抜け出したくないのである。そこで青年海外協力隊の事務局に押しかけ、環境をテーマにこれから途上国で働こうとしている若者たちに多少でも手助けになればと研修を始めたのである。

その際に、彼らに注意喚起を促す問題の一つが気候変動への適応(adaptation)である。

日本ではなぜか地球温暖化という言葉が多用されるが、私見では、これは日本社会をミスリードしている。温暖化も含む様々な形の気候変動こそが問題だからであり、気温の上昇だけが問題ではないからである。

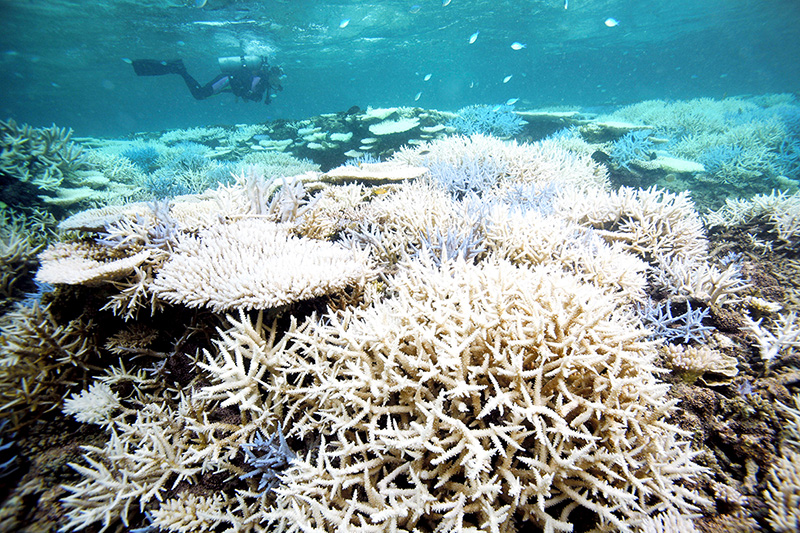

高水温の影響で白化現象が広がる沖縄のサンゴ

高水温の影響で白化現象が広がる沖縄のサンゴ先進国の中で、この気候変動問題に最も鈍感な政府、そして社会は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください