脱原発を決めたドイツとの比較から

2016年12月16日

いま、日本のエネルギー政策は大きな岐路に立たされている。

パリ協定の発効で、CO2削減のために「省エネ」と「再エネ」が各国の政策の柱となっているのに対して、日本は原発の再稼働と高効率石炭火力で対応しようとしている。なによりも、東電福島第1原発の事故処理費用の増加で、廃炉と賠償費用は当初計算の2倍以上の20兆円を超え、さらに増加する可能性が高い。

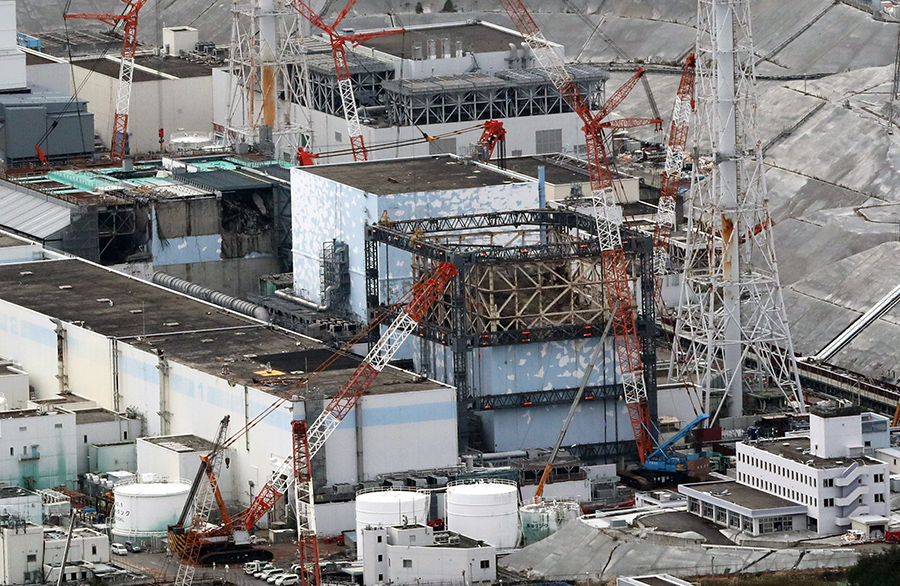

カバーが外され、大破した建屋が見える福島第一原発1号機=12月10日

カバーが外され、大破した建屋が見える福島第一原発1号機=12月10日以上を通じての根本的な問題は、日本のエネルギー政策、原子力問題についての事実に基づく、経過解析と総括がなされずに、経済産業省と電力関係者の間で基本的な方針が決められ、国会などの公論、公的な議論がほとんどないままで重要な政策決定が進められていることである。

「国会審議を必要としない託送料金で賠償費用を回収するのは反対だ。国会を軽視している」という批判は、12月9日の自民党の会合でさえ出されているのである(『京都新聞』2016年12月10日付)。

原子力関係閣僚会議で発言する菅義偉官房長官

原子力関係閣僚会議で発言する菅義偉官房長官「もんじゅ廃炉」を決めた原子力関係閣僚会議、「実証炉建設」を打ち出した高速炉開発会議も同様の問題をもっている。丸山真男のいう「無責任の体系」がここにまた出現しているのである。

以上、ようするに、エネルギー政策の基本にかかわる「決め方」が問題なのである。

私は、「エネルギー大転換の日独比較」を副題とする『ドイツの挑戦』(日本評論社、2015年)において、日本がドイツのエネルギー政策の決め方から学ぶべき点として、次の5点を指摘した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください