世の中の仕組みがわからない

2017年01月01日

使い方だけ分かっていて動作原理が不明な状態を「ブラックボックス」と言うことがある。日常会話でも使われるが、本来の意味は「入力と出力の関係ははっきりしているが、中身は分からない」あるいは「あえて隠されている」、そういう電気回路や機械、生物系などを指す。

私たちが暮らす現代社会は、丸ごとブラックボックス化してきたのではないか。

実際、個人の視点から見ると、巨大な世の中の仕組みがまさしくブラックボックスで、理解できないまま受け入れて暮らしている。テクノロジーの進歩と社会の複雑化、グローバル化で、この傾向がますます急勾配に入ってきたと感じる。

もちろん一口にブラックボックス化と言っても、その中身には何通りかある。以下で整理してみよう。現代社会の行く末を見通す一助となるかも知れない。(なお飛行機事故のニュースでよく出てくるブラックボックスは「フライトレコーダー+ボイスレコーダー」の意味だが、ここでは除外する)

ブラックボックス化の第一の側面は、本来の語義に近い意味だ。社会の仕組みや出来事の因果関係が、一般人には難しくて理解できない、または生活感覚からかけ離れすぎて想像できない。

たとえば家電や携帯アプリを使うにしても、その作動原理を完全に理解している消費者はほぼいない。ソーシャルメディアの仕組みもよく見えなかったりする。時代に遅れがちな筆者は「誰が誰に金を払ってビジネスモデルが成立しているのか、よく分からない」という経験を何度かしている。

グローバル経済の動向なども、統計的な数字の規模が天文学的だったり、表に出ない陰の複雑な要因が作用したりしていて、素人の消費者からは見えにくい。さらにそうした要因や社会の仕組みが、マスメディアを介して消費者の潜在心理と複雑に相互作用する。因果関係の網の目が込み入って、ますます見えにくくなる。

第二に、専門性の分化に伴い、ブラックボックスは階層化する。その結果「実態や仕組みが専門家にもよくわからない」という事態が頻発する。

ソフトウェア開発を例にとろう。その過程には少なくとも3段階ぐらいの階層化した専門性が関与する。例えば、末端のユーザーを助けるコンサルタント的な役割をもつ技術者、アプリを実際にプログラムする技術者、そしてその開発のためのAPIを提供する技術者などだ。API(アプリケーション・プログラム・インターフェース)とは、アプリ開発でよく使われる部分を共用化したもので、「デジタル道具箱」にあたる 。ソフトが複雑化すれば、この2番目や3番目の階層がさらに細分化していく。

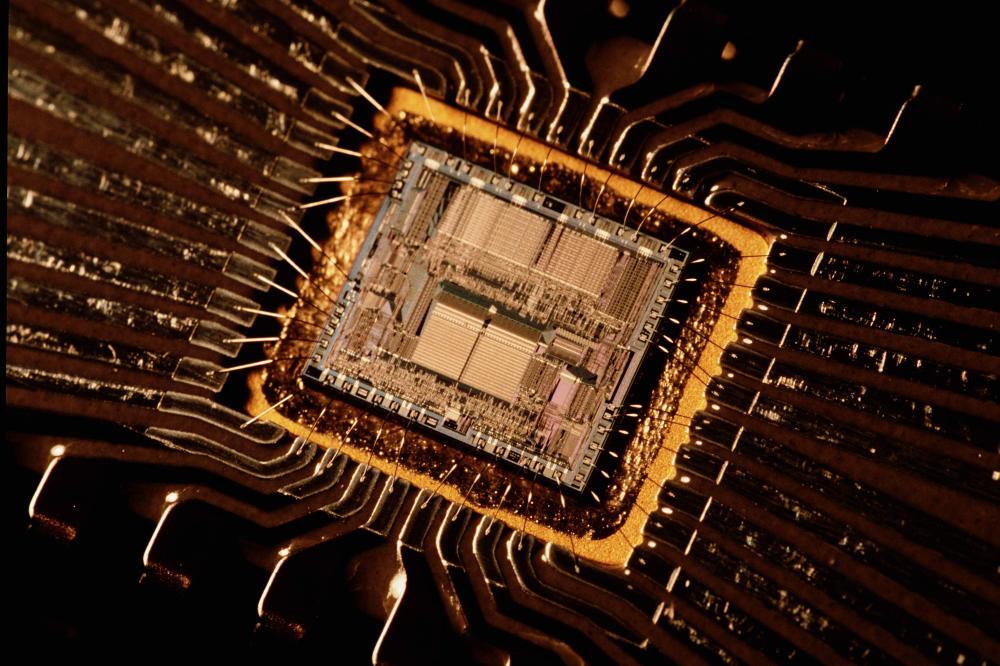

日本電気が1980年代に開発した国産初の16ビットパソコン用CPU

日本電気が1980年代に開発した国産初の16ビットパソコン用CPU消費者に近い上位のソフトウェアの開発者は、下位のソフトウェアをブラックボックスとして扱う。つまり、その中身を正確に理解しているわけではないし、その必要もない。最下位にあるICやLSIは、集積回路が樹脂パケージで密封されている。 それを駆使する専門家ですら中身は分かっていないという(ウィキペディア『ブラックボックス』の項)。また逆に、下位の開発者はその利用者である上位の開発者がどのような製品を作っているのかを知らない。ソフトウェアの発展の歴史とは、このような階層の積み重ねであるとさえ言える。

経済のマクロな動向や、想定外の巨大な災害や事故などを見ても、ブラックボックスの階層化が社会全体に広がっていることは明らかだ。

さてここまでは、システムの複雑化や巨大化にともなう「自然発生的なブラックボックス化」だった。しかし現代社会ではもっと意図的な隠蔽も多い。これをブラックボックス化の第三の側面と考えたい。

兵器開発に見られるような、情報の流出を防ぐためのブラックボックスは、その好例だ。しかし何も軍需に限らない。産業技術のパテントもその方向に拍車をかけるし、当事者による意図的な隠蔽は政治や経済の全局面で見られる。事故・事件の隠蔽、データの偽装、災害時の情報開示の遅れ……。そうしたニュースを見れば、市民・消費者に対して当事者が事態をブラックボックス化することは、むしろ常套手段化していると言うべきだろう。真の動機や仕組みの意図的な隠蔽が、ポピュリズムの世論誘導と表裏一体の関係にあることにも注意したい。

さて、こういう多様な意味でのブラックボックス化が進むと、社会全体と個人の心理に何が起きるだろうか。それを予測することが、今の社会現象をより深いところで理解し、また近未来を占う助けともなるはずだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください