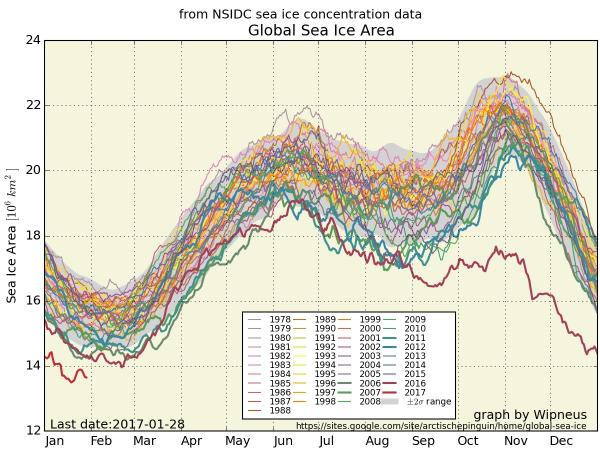

逸脱を始めた海氷面積を示すグラフ

2017年02月02日

米国の海洋大気局(NOAA)と航空宇宙局(NASA)は、昨年2016年の世界平均・年平均気温が観測史上最高記録を更新したことを、1月18日に発表した。最高記録の更新は、2014年から3年連続となる。

記録更新が連続した背景には、エルニーニョ現象などの自然変動も関係しているが、このデータは世界的な温暖化傾向を強く印象付ける。産業化以前を基準とした世界平均気温の上昇は、現時点で1.0度を超えていると考えられる。

世界の海氷面積の推移(米国雪氷データセンター調べ)

世界の海氷面積の推移(米国雪氷データセンター調べ)昨年の気候に関しては、もう一つ、非常に気になるデータがある。このグラフをご覧いただきたい。地球全体の海氷面積(つまり北極海と南極の周りの海氷の面積を合計したもの)の一年間の変化を、年ごとの線で表したグラフである。

9月以降、赤い太線で描かれた今年(2016年)の値が、例年の季節変化の年による変動の範囲を明らかに逸脱して下回っているのがわかる。

昨年11月、米国カリフォルニア大学バークリー校のZack Labeという博士課程の学生が、Twitterでこのグラフを紹介したところ、大議論が巻き起こった。

グラフは、Arctic sea ice forumのメンバーが作ったものだそうで、サイトから最新版がダウンロードできる。元データは米国雪氷データセンター(National Snow & Ice Data Center; NSIDC)が公開しているものだ。

同様のグラフは、日本の水循環変動観測衛星「しずく」による観測データに基づいて、JAXAのウェブサイトでも発表されている。

Twitterの議論の初期には、測器の故障によるエラーである可能性が指摘されたようだが、すぐに否定された。現時点でわかっている限り、このグラフはデータの間違いでもグラフの描き方の間違いでもなく、現実を表しているものらしい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください