週刊誌の告発記事を冷静に見きわめる

2017年04月12日

最近、「週刊新潮」が2週にわたって「トクホの大嘘」と題する特集記事を掲載した。計19ページにわたる大がかりな内容で、具体的な商品名を挙げ、その「根拠論文」を専門家が検証して問題点を指摘している。

2週にわたり、トクホを特集した週刊新潮

2週にわたり、トクホを特集した週刊新潮記事は1兆5000億円ともいわれる健康食品市場に大きなショックを与えている。実は筆者自身が記事の中である論文の検証を行っているので、この機会に、トクホが抱えている問題点と、私たちがとるべき姿勢について考えてみる。

最初に、念頭においてほしい。健康食品の中には、科学的根拠に基づいてその効果を表示することを国が認めたトクホや、栄養機能食品、機能性表示食品がある一方で、何の科学的根拠もない単なる食品なのに効果があるような宣伝をしている「インチキ健康食品」がある、ということを。

では、トクホの効果を示す論文の科学的根拠とはなにか。

たとえば、ある飲料を多くの人が飲んだ時に、何らかの大きな効果があった人から、ほとんどなかった人まで、様々な結果が出る。違いが生まれる原因は2つあり、1つは性別、年齢、人種、体質などの個人差だ。もう1つは、「この製品は効果があるだろう」という期待感が実際に体調に変化を与えるという心理的効果であり、これをプラセボ効果と呼ぶ。

そうなると、効果の判定はとても難しい。そこでまず、心理的効果の影響をなくすために、製品を摂取するグループ(=試験群)と、有効成分が入っていないニセ製品を摂取するグループ(=対照群)に分けて、比較する試験が必要になる。また個人差があっても効果を発揮するのかを調べるために、できるだけ多くの被験者を集めることも必要だ。

こうした厳密な手続きにのっとって試験を積み重ねることで、初めて科学的と言える根拠が得られる。当然ながら、このような試験には多額の費用が必要になるが、医薬品ではこのような厳密な試験が義務づけられ、実施されている。

週刊新潮の第1の指摘は、トクホの根拠論文の中に、このプラセボ効果を検証する対照群を作らずに、ごく少数の被験者しかいない試験群だけで効果を判定するような論文があるというものだ。これでは、得られた結果が心理的なものか実際の効果なのか判定できない。

「脂肪の吸収を抑える」などと表示されたトクホ飲料が人気だ

「脂肪の吸収を抑える」などと表示されたトクホ飲料が人気だその後、トクホについても医薬品に準じた試験法が行われるようになり、根拠論文の質は大幅に改善された。しかし、トクホはいったん許可されると見直しをすることはない。そのため、少数ではあるが初期のトクホには週刊誌が指摘するような問題が残っている。販売する企業は、古い根拠論文を見直して、その科学的妥当性を再検証することが求められる。

次に、週刊新潮が第2の批判点としたのは、効果が小さいという問題である。例えばあるトクホ飲料を飲み続けた結果、腹囲脂肪面積が確かに減っていたが、その効果はそれほど大きくはない。

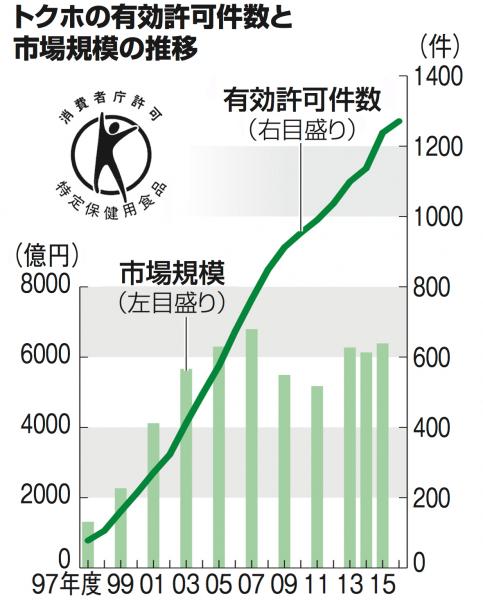

市場は拡大が続いている。(日本健康・栄養食品協会、消費者庁まとめ)

市場は拡大が続いている。(日本健康・栄養食品協会、消費者庁まとめ)ところが企業は、トクホの効果が「微効」であることを正直に表示せず、あたかも大きな効果があるような誇大な表示をする例があり、これが消費者の誤解を招く。週刊誌はこのトクホの誇大広告と実際の効果の差を批判している。この点はすでに内閣府消費者委員会も問題視しており、改善の方向に動き出している。

さて、筆者が最も重要と考えるのは、週刊新潮が3番目の批判点として挙げていた安全性の問題である。もしトクホの安全性に問題があれば、その影響は深刻だ。

だが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください