「未来の超弦理論研究者」が語る夢と、ぶつかる壁の乗り越え方

2017年10月09日

高校野球に「甲子園」という最高目標があるように、理数系の高校生たちにも憧れの頂点がある。「国際科学オリンピック」だ。

数学・物理・化学・生物学・地学・情報・地理の教科ごとに、国際大会が毎夏、世界各地で開かれる。出場できるのは、各教科ごとにある国内予選を勝ち抜いた高校生以下の代表メンバー、4〜6人ずつだ。今年も全国から約2万人が挑み、合わせて31人が選出された。

国際大会では数日間をかけて、超難度の問題に挑む。教科ごとに理論や実技、またはその両方の問題が課され、成績によって金・銀・銅のメダルを授与される。日本は毎年、多くのメダルを獲得するが、とりわけ今年は好成績ぶりが際立った。

このうち、インドネシアで開かれた物理オリンピックでは、理論3問と実技2問の合計で、日本人初の「総合最高得点」が誕生した。快挙に輝いた東大寺学園高校3年の渡邉明大さん(18)を学校に訪ねると、マシンガントークが炸裂。くり出される物理愛の言葉からは、「科学を楽しむとは、どういうことか」が垣間見えた。

――理論の1問目は、銀河系の暗黒物質の質量計算でした。難問ですよね?

いいえ、平均的です。大会には高校1年から出場していて、最初の年なら「これは難しい」と感じたでしょうけど、3年目の今年は冷静に臨めました。(かなり早口)

――2問目は火山の噴出ガス速度や地震波の伝播時間ですが、予想していた?

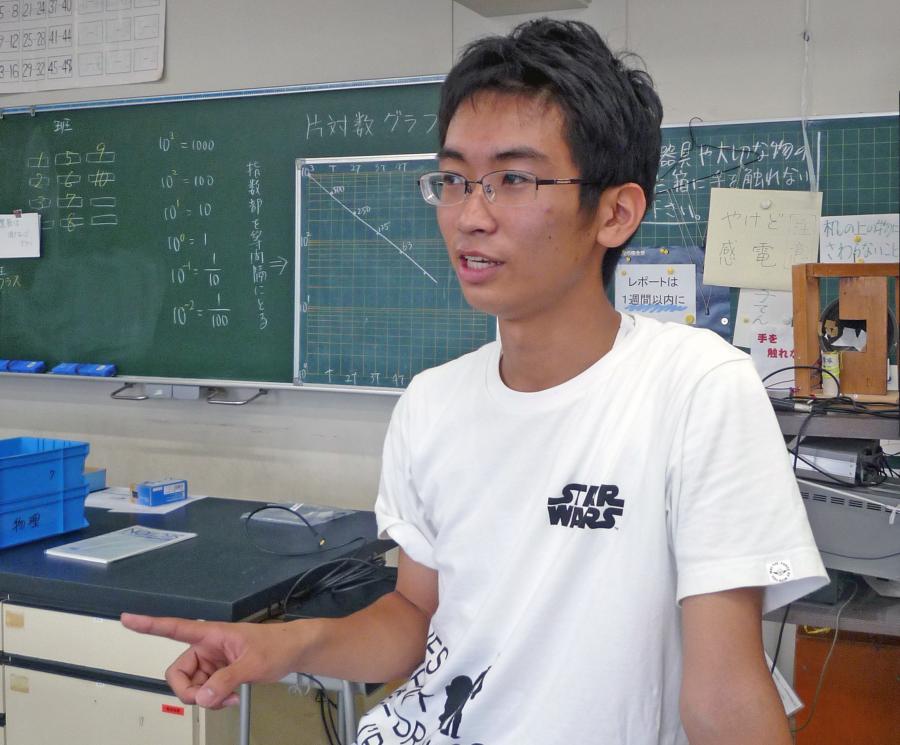

東大寺学園高校3年の渡邉明大さん。おすすめの物理参考書を訊ねると、「ランダウ=リフシッツです」=奈良市山陵町

東大寺学園高校3年の渡邉明大さん。おすすめの物理参考書を訊ねると、「ランダウ=リフシッツです」=奈良市山陵町――慌てない性格ですか?

うーん、内心はめっちゃ動揺しているんですけどね。外には出さないタイプかな。3年連続で金メダルの人はいないから、ぜひ達成したいと思っていて、今年も取れるはずだというプレッシャーはありました。

――普段、どうやって動揺を乗り越えるの?

いつまで焦っていても意味はない。「今できることをやろう」と気持ちを切り替えます。そもそも動揺するということは、自分自身の準備不足が原因です。だったら、残された時間にできることは何か、を考えます。

――「膨大な計算をどんどんやる」が、渡邉さんのスタイルだとか。

ええ、めっちゃ、やります。もし問題が分からなくても、分からないなりに手を動かすことが大切。いっぱい書きながら、「あっ、これは行けるかも」と気づく。ぐだぐだと頭のなかで迷うより、とりあえず書いて形にすると、見えないものが見えてくる。

――試行錯誤の方法が確立していますね。

専門書を読むときも、行き詰まったらとにかく計算です。すると「これは当たっているかも」とか「いやダメだ」とかが見える。今年の第1問のダークマターの問題も、やっぱりカリカリと計算していたら、だんだん解法が見えた。だから物理はおもしろい。ダークマターなんて高校の範囲じゃないけど、物理オリンピックは出題が広いから、普段からいろいろ勉強しています。それでも知らないことはある。だから手数をくり出し、追い詰め、最後に「終わった〜」ってなる。楽しかったです。

――力学とか電磁気学とか光学とかで、苦手な分野は?

昔は、特殊相対論でしたね。物理オリンピックで予想される問題には、相対論系だと2種類ある。相対論的力学の問題と、ローレンツ変換を駆使する問題です。ぼくは力学は得意ですけど、ローレンツ収縮とかはちょっとダメ。だから初めての大会では「ローレンツは出ないでくれ」って願いました。でもその後、重点的に復習して、今は得意分野です。

――どこで、つまづいていたのでしょう。

「総合最高得点」のほかに、「実験問題最高得点」でも表彰。当日は実験器具が故障するハンディーを負ったが、落ち着いて克服した

「総合最高得点」のほかに、「実験問題最高得点」でも表彰。当日は実験器具が故障するハンディーを負ったが、落ち着いて克服したやっぱり手を動かさなかったのが原因です。妙に気取って、式を書かずに理解しようと横着した。それで、かえって混乱して。でも「きちんと計算すればいいだけやん!」って気づいて、乗り越えました。

むしろ、いま一番恐いのは、得意なはずの一般の力学ですね。問題として出されると恐い。意外と単純なはずなのに、方針を立てづらい問題があって、油断できません。例えば、こうやって机に立てた鉛筆を倒すとき、先端の速度がどうなるかとかは、一見すると簡単ですよね

――まあ、重心の角運動量を記述すればいいのかな。

でも、そのシンプルな問題を巧みに組み合わせた問題に、難問がひそんでいるんです。だから勝負は、最初にどれだけ多くの方針を立てられるか。そこが力学のおもしろさです。

とにかく手順をたくさん準備する。いろいろな道筋を立て、どれが有効かをさぐる。問題の状況を、多方面から的確に把握して、ちゃんとした式にするのは、実は意外と難しい。だから、とにかく手を動かすんです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください