感覚情報系の進化が「情報実体化」を推し進めた

2017年10月11日

「情報実体」論なるものを、筆者は主張してきた(本欄拙稿「偽情報が『偽』にならない現代ネット社会」、拙著『ブラックボックス化する現代』)。

偽ニュースやオルタ・ファクト(代わりの事実)だけでなく、医療・健康情報や芸能人の炎上商法など、ネット上で偽情報が蔓延している。トランプの大統領選出とツイッター言動は、その象徴とも言える。

背景には、通信技術の進化によって情報が一人歩きしたことがある。というのも、情報が事実関係の真偽から切り離され、むしろ情動・経済効果で測られるようになった。情報そのものが(偽であっても)サービス商品として取引されるようになった。以上が情報実体論の趣旨だ。

だが異論もある。情報が人々を動かすなんて、何も今に始まったことではない。昔から根拠のない放言が人を傷つけ、噂が売り上げに直結し、流言飛語が命を奪う事例さえあった。それらが「信じたいことだけを信じる」人の本性に関わるとすれば(本欄拙稿「『高カカオチョコ問題』と偽情報拡散の心理」)、テクノロジーの進化は関係ないのではないか、と。

これには一理ある。大きく人類史的に見れば、社会集団の拡大に伴って(直接目撃した「事実」だけでなく)情報が人々の行動を左右するようになったのは確かだ。テクノロジーの進化史というスケールで見ても「何も今に始まったことではない」。そもそもソーシャルメディアの出現以前に、たとえば報道の選択性はどうだろう。

偽ニュースがきっかけで発砲事件が起きた米ワシントンのレストラン=2016年11月、宮地ゆう撮影

偽ニュースがきっかけで発砲事件が起きた米ワシントンのレストラン=2016年11月、宮地ゆう撮影何を記事にするか、どの程度の扱いにするか、どの立場から書くか、そして(時として何百枚もある写真から)どれを載せるか。これらが読者の印象、ひいては世論の形成に影響する。たとえば記事が「両国首脳の親密さ」を強調するものなら、そっぽを向き合っている写真よりはにこやかに握手する写真を選ぶだろうし、「両国首脳に溝」なら逆の選択をするだろう。これは偽造ではないがバイアスには違いない。

だから人類史的に見て、すべてが連続的であることは認めよう。

だとしても、なぜここへ来て偽情報がひとり歩きしはじめたのか、説明を要する。今起きている偽情報の拡散には(その速度や規模を別にしても)決定的に異なる点がある。すでに述べたが「事実から切り離されて」という点だ。この点で質的に違う「偽情報拡散」をもたらしたものは、では何だったのか。テクノロジーの進化という観点からこの問いに答えることが、この小論の目的だ。人間の感覚系の特性とテクノロジーの乖離。これがキーワードになる。

通信技術の歴史上、次のような3段跳び進化が特に重要と考える。

1)活字・写真レベルのメディア

2)感覚デバイス・インターフェースの進化、そして

3)ソーシャルメディアの爆発

もともと「信じやすい」のが感覚系の本性だったところへ、これらの技術進化によって偽情報はますます社会的に強化され、極端な方向へ押し流された。

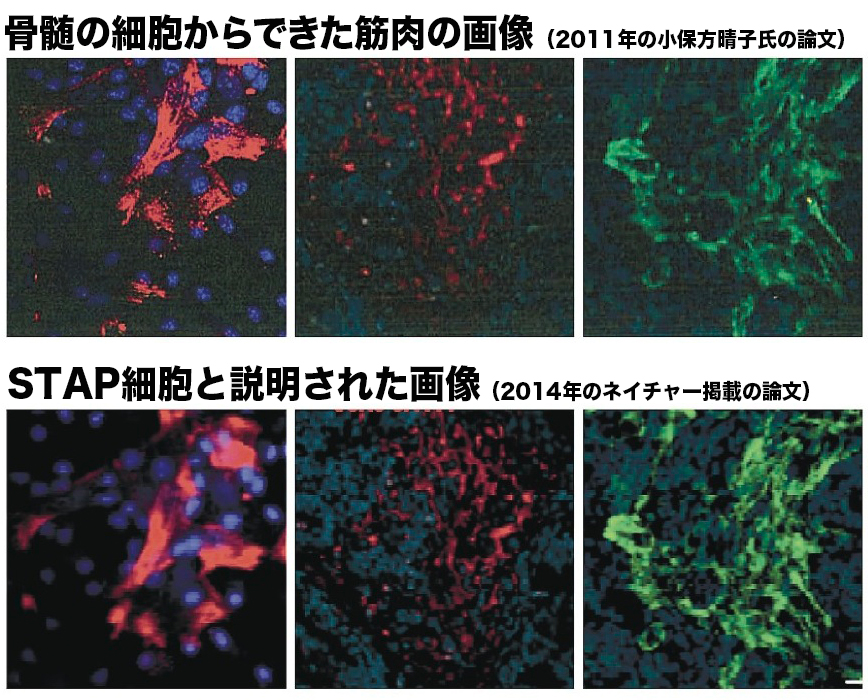

STAP細胞では、小保方晴子氏の博士論文の画像(上段)と、ネイチャー掲載の画像(下段)の酷似が指摘された

STAP細胞では、小保方晴子氏の博士論文の画像(上段)と、ネイチャー掲載の画像(下段)の酷似が指摘された有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください