いざというとき戸惑わないように、制度の「限界と欠陥」を正しく知ろう

2017年11月08日

南海トラフでの巨大地震に関する新しい情報の運用が11月1日から始まった。「大地震が起きる可能性が通常より高そう」という、あいまいな情報を政府が発表することになり、その情報が出たときに自治体や住民がどう動けばいいのかを詰めないままの見切り発車だ。学者や行政の事情を優先し、住民の立場から乖離した情報体系。「防災に地震学の最新成果を持ち込むな」で危惧したことが現実化した。「当面の運用」とはいえ、始まった以上、いつ発表されるかわからない。自分の身を守るために、どの程度あてになるのか、ならないのか、どんな混乱が起きそうなのか知っておくべきだろう。

高知県黒潮町の津波避難タワーと、夜間の避難訓練

高知県黒潮町の津波避難タワーと、夜間の避難訓練異常時に発表される情報の名称は「南海トラフ地震に関連する情報(臨時)」だ。(臨時)とあるのは、毎月開かれる専門家による評価検討会の後に、現状報告する「南海トラフ地震に関連する情報(定例)」が発表されるからだ。いざ、(臨時)が発表されると、おそらく「南海トラフ地震の臨時情報」などと省略されて報道される(以下、臨時情報と表記します)。

臨時情報は、(1)南海トラフで異常現象が観測され、気象庁が調査を始めた段階、(2)それを専門家が検討をして、大地震が起きる可能性が平常時より高まったと評価した段階、(3)その後、地震が起きず、可能性が高まった状態でなくなったと評価された段階で発表される。

何を「異常現象」と判断するのかが問題だ。誰が見ても異常だと考えられることから、かなりあいまいな現象までを対象とする余地がある。

この情報体系を決める根拠となった中央防災会議の作業部会では、異常な状況を4ケースにわけて議論した。まず、南海トラフで大地震が起きたけれど、全領域ではなく、例えば四国沖だけで起きて東海沖では起きなかった場合のケース1だ。これは、わかりやすい。江戸時代には安政東海地震が起きた32時間後に安政南海地震が起きた例もある。

臨時の評価検討会の議論を待つまでもない。大地震が起きたが、想定されるよりもマグニチュード(M)が小さく、南海トラフの半分の領域だけと判明した段階で、メディアは「まだ半分残っている。警戒が必要」と報道し続け、大騒ぎになる。すでに、最初の地震が起きた段階で避難と救助で大混乱している状態。政府は、救助部隊を被災地に全力で投入するか、次に備えて残すべきかの判断に迫られる。この状況がどれだけ続くかわからない、1944年の昭和東南海地震と1946年の昭和南海地震は2年差だった。32時間より短いことも、2年よりもずっと長い可能性もある。

つまり、最初の臨時情報は簡単に出せるが、起きない状態が続いたとき、可能性が低まったという臨時情報を出せるかが難問となる。出した瞬間に大地震が起きるかも知れない。気象庁に尋ねると、「状況が落ち着いてきた時に状況を判断する。地震発生当初に比べて低くなったでしょう。でも、ゼロではない、という注意喚起をしながら発表する」と説明していた。情報の出し方によっては、次の大地震後に裁判にもなりかねない。

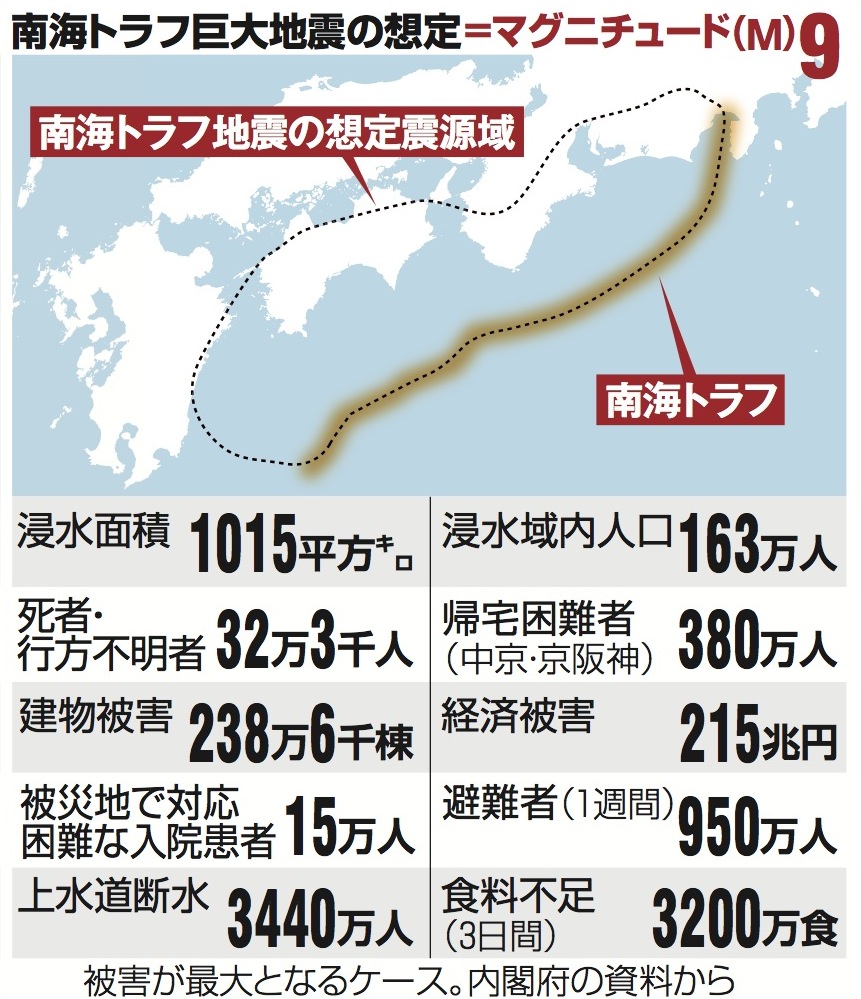

南海トラフ巨大地震の被害想定

南海トラフ巨大地震の被害想定ケース3は、東日本大震災前にあったような「ゆっくりすべり」と呼ばれる現象や前震活動だが、これと大地震の関係は研究段階で、防災対応には使わないとされた。

ケース4は、従来の東海地震予知の枠組みで、異常と判断される現象が起きた場合だ。これも臨時情報の対象になった。従来の「予知情報」ではなく臨時情報として発表され、首相による警戒宣言にはつながらない。格下げになったけれど、生き残った。

要注意なのは、臨時情報の対象とする異常現象のなかには

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください