基礎科学の重要性に対する無理解が年々激しくなる科学行政への落胆

2017年12月08日

「ノーベル賞が霞ヶ関に『風』を吹かせるといっても、所詮『季節風』なんです」。文科省の役人さんがしょげた顔で言う。ほう、ノーベル賞で吹く風は季節風なのかと、私はやけに納得したのを覚えている。それは文科省の科学技術・学術審議会でのことだった。私はこの審議会の委員を4年間務め、そこでいろんな議論を重ねてきた。この審議会は、文部科学大臣に建議書を渡す活動から現場研究者の視点に立った議論まで、扱う範囲は幅広い。

第5期科学技術基本計画で従来以上の研究開発投資の目標を設定するよう提言書を手渡したノーベル賞受賞者たち。左から天野浩氏、赤崎勇氏、田中耕一氏、利根川進氏、野依良治氏。右端は島尻安伊子・科学技術担当相=2015年12月9日、首相官邸、飯塚晋一撮影

第5期科学技術基本計画で従来以上の研究開発投資の目標を設定するよう提言書を手渡したノーベル賞受賞者たち。左から天野浩氏、赤崎勇氏、田中耕一氏、利根川進氏、野依良治氏。右端は島尻安伊子・科学技術担当相=2015年12月9日、首相官邸、飯塚晋一撮影 去年まで3年連続して日本人がノーベル賞を受賞した。その度に委員である私達は、「今後も継続して日本から受賞者が輩出するためにも、基礎研究の環境整備をもっと進めるべきである」という声明を出してきた。というのも、基礎科学の重要性に対する無理解が年々激しくなる科学行政に対し、あの手この手で訴えてはみるものの、その多くはケンモホロロの扱いだ。それどころか、「出口を見すえた研究に多くの予算を」とか「大学運営に企業原理を入れて選択と集中を」など、基礎研究の推進にとってまるで真逆の科学行政が横行する。そういうとき、日本人のノーベル賞受賞は強い味方となる・・・少なくとも最初はそう思っていた。

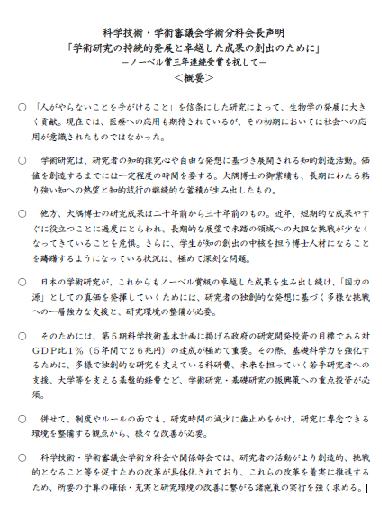

2016年11月17日付で出した科学技術・学術審議会学術分科会会長声明

2016年11月17日付で出した科学技術・学術審議会学術分科会会長声明受賞者の方々に感謝しつつ、私達審議会メンバーは、希望をもって声明文を出した。2014年、2015年、そして2016年。そのうち、「あれっ、私達、同じことをずっと繰り返してないか?前回出した声明で、日本の基礎研究の立場って変わったっけ?」。そいうときだ、文科省の役人さんから「季節風」の話をきいたのは。

私達が接する文科省の役人さんには、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください