新たな段階を迎えたサイバー攻撃の深刻さと、無防備な日本の現状

2017年12月13日

パソコン内の写真や文章に暗号をかけて閲覧できなくして、「元に戻してほしければ、カネを払え」と要求する脅迫ウイルスが、昨年から世界中で蔓延した。中央銀行が被害を受けた国もある。家庭内に普及してきたルーターなどのIT機器には毎日、不正侵入を試みるアクセスが大量に押し寄せている。大半は、海外からの無差別攻撃だ。

サイバー攻撃の苛烈さは、かつてと様相を異にしている。いまやネットセキュリティーの深刻な危機は新段階に入ったと言える。利用者の無防備ぶりも課題で、外部からのぞき見をされている室内カメラが日本の国内には大量にある。

攻撃の深刻さを、一目瞭然に実感できるサイトがある。国立研究開発法人「情報通信研究機構」(NICT)が公開しているサイト「NICTERWEB」だ。機構が開発した攻撃アクセスの観測・分析プロジェクト「NICTER」の情報を閲覧できる。

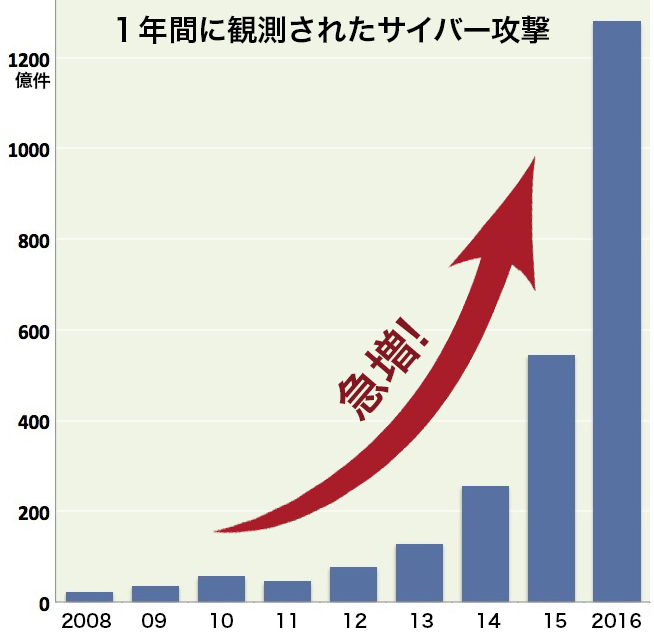

急増する攻撃=情報通信研究機構『NICTER観測レポート2016』から編集部まとめ

急増する攻撃=情報通信研究機構『NICTER観測レポート2016』から編集部まとめところが不自然なことに、この空き家に世界各国から大勢の来訪がある。侵入を試みる数は昨年1年間で1281億件に達した。1アドレスあたり47万件で、毎日1300件近い。つまりざっくり言えば、このくらいの規模の不審アクセスが毎日、自分のパソコンやIT機器にも届いていると覚悟したほうがよい。

発信元は、圧倒的に中国が多い。12月初旬の状況をみると、これに南米のコロンビア、中東のエジプト、そして米国、ロシアが続いている。

注目すべきは「宛先ポート別パケット数」というデータだろう。ポートとはデータ通信の種類を区別する規格のこと。過半数を占めていたのが「23番ポート」で、基本的には「Telnet」という通信の仕組みで利用されている。

不審なアクセスは中国発が多い。標的の過半が23番ポートだ(記録は12月1日)

不審なアクセスは中国発が多い。標的の過半が23番ポートだ(記録は12月1日)つまり攻撃の対象は、こうしたパソコン以外のさまざまなIT機器に広がっているわけだ。ルーターに感染するウイルスも実際に見つかっている。

さらに今年10月には、このWi-Fiの暗号機能に深刻な脆弱性が見つかった。パソコンやスマホを無線LANにつなぐ際には、「WPA2」という暗号方式が幅広く使われているが、この暗号のカギが破られる恐れがあることを、ベルギーの研究者が発見した。WPA2には、カギの情報が失われたときに再送信をさせる機能が備わっているが、これが悪用されて情報が抜き取られる危険性があるという。

ルーターの製造会社などはすぐに修整ソフトを配布したが、きちんと更新しておかないと、Wi-Fiの通信範囲内から攻撃を仕掛けられた場合、不正な侵入を受ける恐れがある。

IT機器の普及は、思わぬリスクも生み出している。自宅にウエブカメラを設置して、留守中のペットの様子などをスマホやパソコンで確認している人もいるだろう。このカメラの安全性が問題になっている。適切に設定していないと、外部からあっさりと盗み見られてしまう。

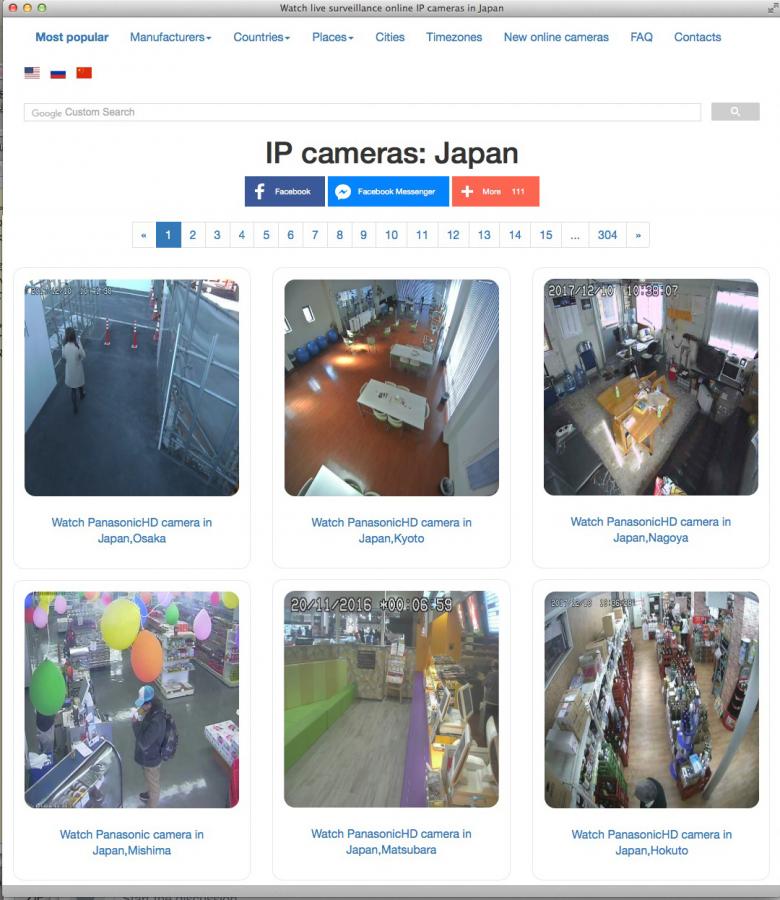

外部から「のぞき見」できるカメラ画像を公開するサイト。日本は1800カ所もある

外部から「のぞき見」できるカメラ画像を公開するサイト。日本は1800カ所もあるこれらは不正アクセスでさえない。利用者がIDやパスワードを初期設定のまま利用するなどしているため、だれでも閲覧できる公開情報として、「どうぞご覧ください」とオープンにしている状態だ。監視カメラを専門に検索するサイトや、発見するプログラミング技法の親切な解説まで、ネットにはあふれている。

カメラ映像のなかには、老夫婦が二人で生活しているらしい民家の室内もあった。もしかしたら、離れて暮らす身内が心配して、そっと見守るために設置したカメラかも知れないが、プライバシーが丸裸にされており、心が痛む。パナソニック製カメラが多いのも気になる傾向だ。メーカーはもっと丁寧な取り扱い説明や安全に配慮した設定が必要ではないか。

脅迫ウイルスの被害の深刻さは、2017年の最大の話題だった。「ランサムウェア」と呼ばれる。ランサムとは身代金の意味だ。

セキュリティー専門会社のトレンドマイクロでは、このランサムウエアによる攻撃が急増した昨年を「サイバー脅迫元年」と名づけ、対策を呼びかけていた。2016年のランサムウェア検出件数は、前年から10倍にも増えて、とくに企業への脅迫が増えたのが特徴だった。大切な顧客情報などを元に脅迫されれば、被害は深刻になった。

ネットを監視する情報セキュリティー会社のスタッフ=2014年1月、東京都内

ネットを監視する情報セキュリティー会社のスタッフ=2014年1月、東京都内有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください