C型肝炎の治療法はどんどん進歩、検診で肝がん死は減らせる

2018年01月16日

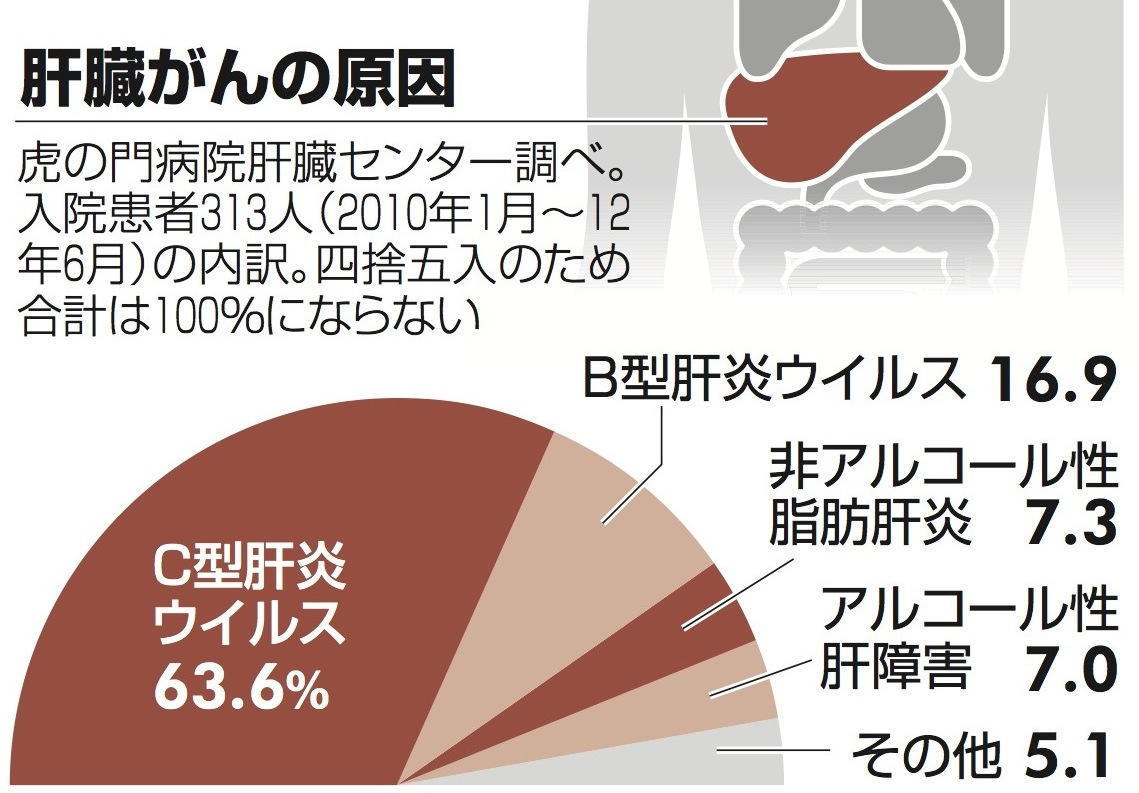

肝がんになったと聞くと、「酒を飲み過ぎたのだろう」と思う人が多いのではなかろうか。実は、日本ではアルコールが原因とされるのは10%弱に過ぎない。B型肝炎ウイルス(HBV)あるいはC型肝炎ウイルス(HCV)の感染による慢性肝炎,肝硬変を背景として肝がんになるのが大半で、HCV関連が約60%、HBV 関連が約15%を占めているとされている(『肝がん白書 平成27年度』)。

これは虎の門病院の調査結果。日本肝臓学会が出している『肝がん白書 平成27年度』では、「HCV関連約60%、HBV関連15%前後」となっている。

これは虎の門病院の調査結果。日本肝臓学会が出している『肝がん白書 平成27年度』では、「HCV関連約60%、HBV関連15%前後」となっている。特段の症状が出ていない慢性感染者をキャリアと呼ぶが、HCV関連肝がんの防止にはまずウイルス感染の有無を検査し、キャリアとわかった人たちには必要な情報提供をして最新の治療に結び付け、ウイルスを駆除することが大事である。1955年に発生した森永ヒ素ミルク中毒事件の被害者を恒久的に救済するための公益財団法人ひかり協会の取り組みを好事例としてまず紹介しよう。

ヒ素ミルク中毒と肝がんにどういう関係があるのかというと、被害者にHCVのキャリアが多い、という点でつながっている。中毒の治療として輸血等の医療行為が行われ、HCVに感染する機会が多かったと推測されている。このため、ひかり協会では「市町村の肝炎対策との連携を図りながら被害者全員のウイルス検査を勧奨し、肝がん防止のために陽性者については肝炎診療ネットワークと連携した治療につなげるなどの対策強化を図り、対象者へのフォローアップを相談事業と位置付けて重視して行う」という取り組みをしてきた。

2015年度までのまとめによると、総数5612人(常時ひかり協会と連絡を希望する者)のうちC型肝炎検診・検査を受けたのは4872人、86.8%であった。HCVキャリアと判明したのは106人、すでに肝がんと診断されていた11人を除く95人について、インターフェロン( IFN )治療が効くかどうかを判定し、適応なしとされたのが8人、適応ありとされたのが67人、適応不明が20人であった。IFN治療の適応ありとされた67人のうち63人が治療を受けており、このうち49人が著効と判定されていた。また、最近登場したIFNを用いない直接作動型抗ウイルス薬(Direct-Acting Antiviral Agent: DAA)による治療について情報提供をしたうえで治療状況を調査したところ、12人がDAA治療を受けていた(2008年度~2015年度のウイルス肝炎対策のまとめ.「恒久救済」誌No.92:31-39, 2017.3.31)。2016年にはさらに5人がDAA治療を受けていたことが判明している。

この取り組みの素晴らしさを理解するには、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください