歴史の情報実体化は、今も進行している

2018年01月12日

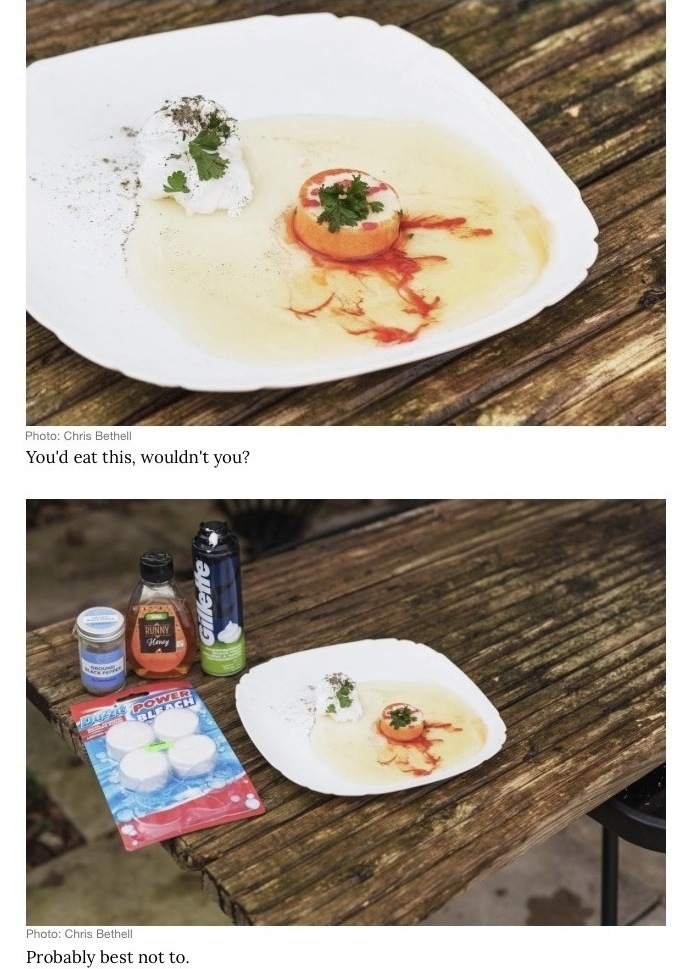

偽レストラン情報の種明かし画像から

偽レストラン情報の種明かし画像から「情報の実体化」が社会の駆動力になっている。トランプの大統領選勝利や偽ニュースなど、今さら指摘するまでもない(本欄拙稿「偽情報が『偽』にならない現代ネット社会」「『高カカオチョコ問題』と偽情報拡散の心理」)。今話題のビットコインや機密通信用の量子暗号(読売、12月27日)なども、情報の実体的な価値に関わる。

最近の三面記事では、実在しないレストランが格付けトップになったという(AFP時事、12月8日)。情報実体化とはすなわち、存在しないモノが実世界で威力を発揮することだ。そこに関心を持つ筆者にとって、今年もっとも衝撃的だった読書経験を紹介したい。歴史=人類の記憶における情報実体化の威力を示す例だ。

史家・吉村豊雄氏の著書に基づく「天草四郎はいなかった」という記事に目が向いた(朝日デジ、11月12日)。教科書にも出てくる島原の乱の首魁(しゅかい)、天草四郎は「実在しなかった」というから驚きだ。

島原の乱とは幕末、島原・天草地方で隠れキリシタンが数万人規模で蜂起した叛乱だ。いわゆる百姓一揆とはちがって領主に対する要求は一切なく、動機となったのは禁教・弾圧への抵抗と殉教だった。脱藩した家臣=キリシタン牢人たちが、村落に潜む転び(隠れ)キリシタンの農民を扇動したらしい(吉村豊雄『百姓たちの戦争』清文堂)。当初は優勢で鎮圧軍の幕府上使を討ち、幾度も城を攻めた。しかし最後は廃城に追い詰められ、松平信綱(後の「知恵伊豆」)の軍によってせん滅された。

天草四郎の年表

天草四郎の年表やがて一揆勢が立てこもる原城が取り囲まれ、状況は絶望的になってからも連日、四郎の督励は兵に伝えられた。「益田四郎ふらんしすこ」名で檄(げき)文も残っている。にもかかわらず、城内中央の教会建物にいるはずのその姿が、実は目撃されていない。四郎は城中で秘められ崇められて「神」となり、結束は強まった。ただ四郎の周囲を固める「若衆・小姓たち」が、多々目撃されている。なぜかその出で立ちはいずれも立派で、互いにそっくりだったという。

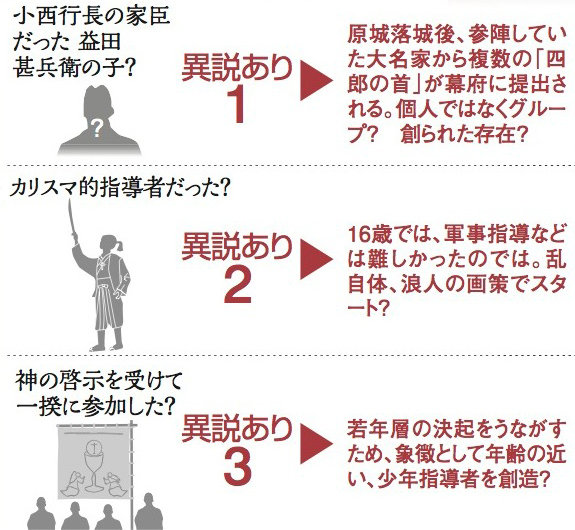

様々な異説

様々な異説前出の「若衆」は、何者だったか。一揆勢の中から選ばれた「少年宣教オルグ集団」であり、次に天草四郎の周囲を固める若衆・小姓となり、事後には伝聞証言を通じて四郎そのものの存在証明となった。「 いわば、彼らのすべてが天草四郎だったと言っていい」(同上)。 天草四郎はユニット名だったというのだ。

そのように「描かれた」天草四郎を必要としたのは、誰だっただろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください