研究費の獲得にとどまらない成果、「まずは、やってみよう」精神で

2018年01月29日

2014年4月、私たちは学術系クラウドファンディング「academist」をスタートした。これまでに50組を超える研究者たちが合計7000万円以上の研究費を獲得している。この取り組みから実感するのは、金額だけでは計ることのできない効果の大きさだ。本稿では、academistの運営経験をもとに、学術系クラウドファンディングの現状と課題、克服の方法について述べていきたい。

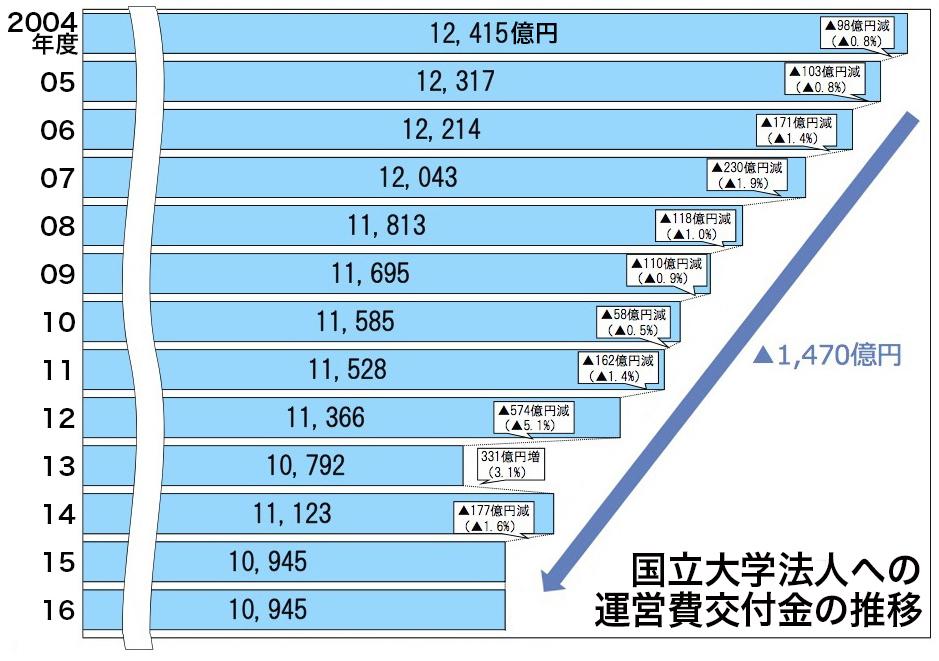

運営費交付金の予算額推移(文部科学省の資料から)

運営費交付金の予算額推移(文部科学省の資料から)外部資金獲得の方法のひとつとして注目されるのが、クラウドファンディングだ。「群衆(Crowd)」から「支援を募ること(Funding)」を意味しており、特にインターネットを通じた取り組みのことを呼んでいる。国内初の専用サイトが開設された2011年から6年が経過した現在、クラウドファンディングは災害復興、音楽、教育、スポーツ、新商品のマーケティングなど幅広い目的で使われるようになった。最近では大学や研究機関への導入も進んでいる。

先駆けとなった成功事例が、2012年に京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の山中伸弥教授が立ち上げたプロジェクトである。山中教授は研究所の運転資金をクラウドファンディングで募り、2000名弱の人たちから2000万円強の支援を集めることに成功した。

研究成果が著名な科学論文誌に掲載される事例も出てきた。2017年11月末には、京都大学白眉センターの榎戸輝揚特定准教授が率いる研究チームの論文が、英国科学誌「Nature」に載った。一定金額以上の支援をすると、論文の謝辞欄に希望者の個人名が記されることも特徴的だ。

だが、金額だけをみると少ないと感じるものの、成果を広く普及させる効果は大きく、利用した研究者からは「思いがけないところからの反響があった」というコメントが多く寄せられる。実際に、新しい共同研究者と出会えたり、各種メディアに取り上げられたりするなど、研究費獲得だけにとどまらない成果も出てきている。このような背景もあり、現在は各大学・研究機関でクラウドファンディングを積極的に活用しようという議論が進められている。

さまざまな大学関係者と意見交換を重ねていくうちに、「もっと先に克服すべき課題もあるのではないか」と気づいてきた。それは、「大学では予算と権限が適切な人物に与えられていない」ということである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください