「もっと早く対応していれば」という悔い、「これで良かったのか」という戸惑い

2018年02月13日

私は昨年8月に大阪大学に物理の入試問題の不備を指摘するメールを送った予備校講師である。このとき阪大からは返信すらなかった。受験生の合否に関わる問題なので放っておくわけにはいかないと考え、文部科学省へも対応を要請した。文科省からの返信は頂いたものの事態は動かなかった。年が明けて1月6日になり状況が急展開し、阪大がミスを認め、30人の追加合格を決定した。その後の動きは大きく報道されているので周知のことと思う。報道によれば、昨年12月に「物理に造詣の深い方」、おそらく名のある大学の教授あるいは元教授の方から再度の指摘があり、大学が調査を始めたそうだ。つまり、私の指摘は半年近く放置されていたわけである。

この点について言いたいことはいろいろあるが、振り返ってみると私にもいくつか反省すべき点があった。その反省点や葛藤をこれから書いてみたい。

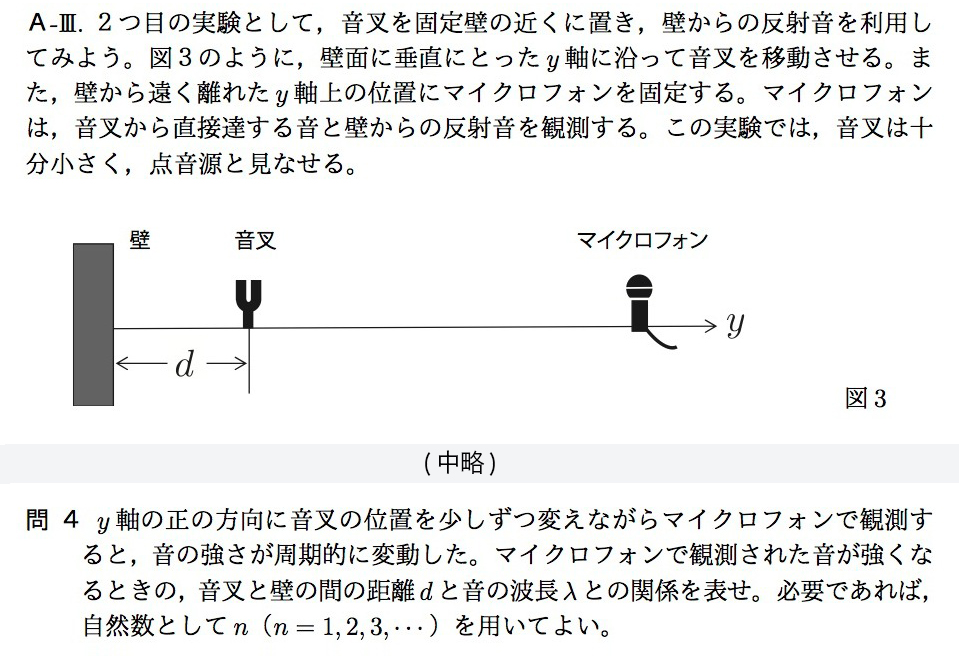

ミスが見つかった大阪大学の物理の問題の一部

ミスが見つかった大阪大学の物理の問題の一部いま述べたこととも関連するが、私が個人の立場で大学と交渉したことも、おそらく解決を遅らせてしまった原因である。勤務校を説得して、予備校として問い合わせをしていれば、大学も初めから誠実な対応をとったかも知れない。今回の報道を見た、元同僚で現在は大学で教鞭をとっている方からも「予備校講師」という肩書きの曖昧さを指摘された。具体的な予備校の名称を背負っていれば、もう少し違った結果になったであろう。

結局、昨年3月の時点では予備校間で解答が食い違っていることを勤務校に指摘しただけだった。

8月になり臨時で担当する夏期講習の教材として、その問題を採用した。予備校の先生でも間違えるくらいならば、受験生には良い教材になると考えたからである。そして、授業の準備として詳細に検討しながら解いてみると、連続する2つの問いに不整合があり、もしかすると出題者に勘違いがあるかも知れないと考え、すぐに大阪大学へ問い合わせた。思いがけず、大学からは採点時の「正解」が回答された。

それを見て採点ミスを確信し、大学に採点ミスの可能性を指摘するとともに、文部科学省にも対応を促すように要請した。これに対する反応は前述の通りである。

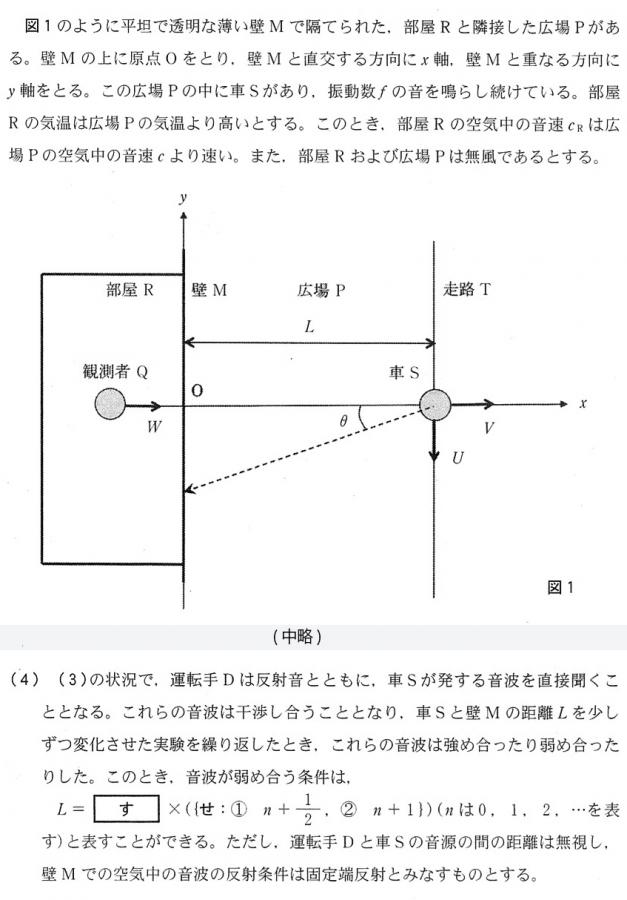

ミスが見つかった京都大学の物理の問題の一部

ミスが見つかった京都大学の物理の問題の一部有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください