産学連携を理由に、大学を産業界の下請けにするな

2018年02月26日

最近、教育の機会均等に向けた活発な議論がなされ、昨年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、授業料減免措置の拡充などが示された。その中で、奨学金などの支援を受ける学生が学ぶ教育機関の要件として、次が示されている。

1) 産業界のニーズも踏まえ、企業などで実務経験のある教員の配置

2) 外部人材を理事に一定の割合で登用

3) 成績評価基準の策定・公表

4) 財務・経営情報の開示

だがそもそも学生への支援は、本人の能力と経済的必要性に応じて行うべきであって、過度に対象校を限定するのは適当でない。3)や4)は当然で、それができない教育機関は排除すべきだが、1)のように産業界のニーズに合わせるのは全く的外れだ。筆者も長年、民間の研究所で基礎研究を行ってから大学に移ったので、私のような人が大学にいてもよいと思うが、それが必要な条件だとは思わない。大学は、多様な価値観に基づく、教育と研究の場でなければならない。

内閣府の総合科学技術・イノベーション会議でも、「大学の基礎研究が産業界に生かされていないから、国がその仕組みを作る」とか、「大学の教員に産業界に目を向けさせることによって『役に立つ』大学にさせる」などと言われているようである。だが根本的な問題は、日本で基礎研究が衰退しそうなことにある。基礎研究がなくなったら、産業界にそれを生かすどんな仕組みがあっても、意味がない。涸れそうな井戸に強力なポンプをぶち込んでも意味がないのだ。

総合科学技術・イノベーション会議であいさつする安倍晋三首相=2017年12月

総合科学技術・イノベーション会議であいさつする安倍晋三首相=2017年12月内閣府の会議では、「基礎研究から社会実装まで一気通貫した戦略を」などと議論されているが、大学はすぐには役に立たないかもしれない基礎研究をするのが役目であり、その基礎研究が役に立ちそうだと判断したときに社会実装するのが企業の役目である。多くの分野で、基礎研究から製品開発までの時間が格段に近接し、競争が激しくなってきたが、研究成果は論文として発表されているから、企業の技術者がちゃんと勉強していれば、どのような使えそうな技術があるかわかるはずである。

また、この会議の議論では、大学に対して「経営と研究の分離によるガバナンス改革」を求めているが、それがなぜ意味があるのか十分に検討されていると思えない。日本の大学教育と研究の国際的地位を回復するための「大学改革」は確かに必要だ。しかし、改革によって本来の役目がないがしろになっては元も子もない。大学が自ら考え、教育と基礎研究の場として国際競争力を持つようにしなければ、意味がない。政治家や官僚や、企業の経営者が発案してやるものではない。

世界の独創的な基礎研究のほとんどは、大学で博士課程の学生が教員と共同で取り組んでいる。基礎研究は難しい。山中伸弥先生はアメリカで学んだ教訓として、「よい研究をにはVWが必要だ」と話されている。愛車のフォルクスワーゲンにかけたVWとは、「Vision」と「Work hard」のことで、「いずれが欠けてもダメ」という。基礎研究は、相当の覚悟がないとできない。

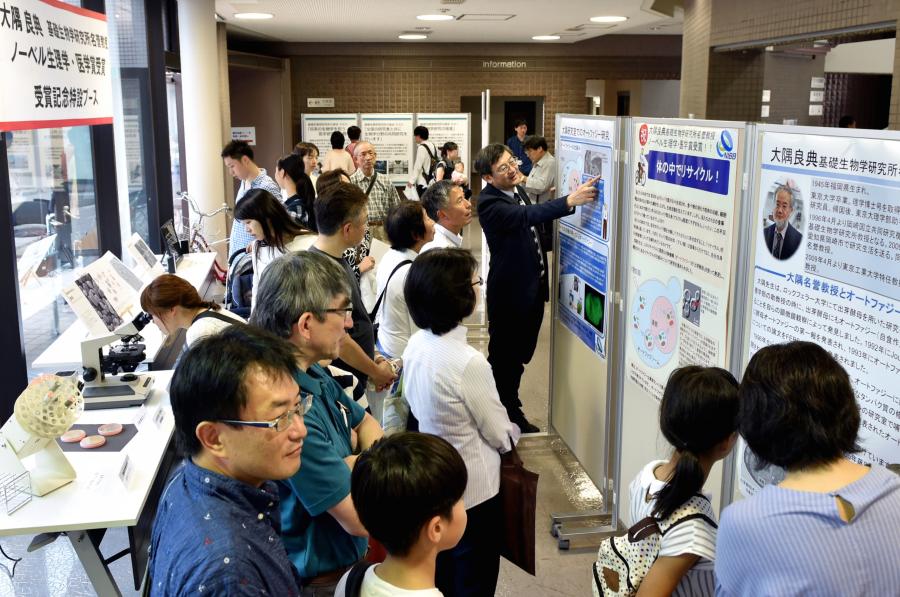

ノーベル賞の大隅良典さんが在籍した研究室の公開=2016年10月、基礎生物学研究所

ノーベル賞の大隅良典さんが在籍した研究室の公開=2016年10月、基礎生物学研究所有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください