問題の結論を「発信者の意図と反応のズレ」としてよいのか

2018年03月30日

内閣府の研究支援制度による研究で、科学的根拠が不十分なまま「高カカオチョコレートを継続的に食べると、学習機能を高める(脳の若返りの)可能性がある」と発表されたことについて、内閣府の有識者会議は今月、約1年間かけた検証結果を報告書にまとめた。しかし、その内容は、朝日新聞や報道各社が指摘した実験手法の問題よりも「伝え方の工夫」に重点に置いたもので、肩すかしを食らったような印象だ。

報告書の内容を公表する記者会見は3月8日に開かれた。内閣府の会見室には約20人の記者が集まり、質問が殺到し、会見は2時間以上に及んだ。研究のプログラムマネジャー(PM)を務める山川義徳氏は、開始から1時間半以上、質疑応答が始まってからも下を向いて報道陣とは目を合わせないようにしていた。

チョコの研究は、内閣府の「革新的研究開発推進プログラム」(ImPACT)によるもので、高カカオ成分のチョコを4週間食べた30人の大脳皮質の量などの変化を調べた。共同研究先の製菓大手の明治は昨年1月、都内でメディア向けセミナーを開催。その場で「カカオ成分の多いチョコを4週間食べると、大脳皮質の量を増やし、学習機能を高める(脳の若返りの)可能性があることを確認した」と発表した。

下を向きながら記者の質問に応じる山川義徳プログラムマネージャー=東京都千代田区の内閣府

下を向きながら記者の質問に応じる山川義徳プログラムマネージャー=東京都千代田区の内閣府こうした報道を受けて、内閣府は専門家でつくる有識者会議を立ち上げ、検証することにした。

まず問題となった実験方法について、山川PMは有識者会議に対し、あくまで「予備実験」だったとし、チョコだけでなく同時に実験していた抹茶や手書き習慣、コラーゲンペプチドなどの実験と比較した統計的な分析では、チョコで大脳皮質の増加を確かめられたと主張。「実験トライアルの位置づけが伝えきれていなかった」と省みたものの、特定の商品の効能を認める意図はなかったと述べた。

報告書では「予備実験でも(チョコを食べなかった)比較対象のグループを置く必要がある」という専門家からの意見があった一方で、予備実験の手法に「探索的なデータ解析という意味では理解できる」という意見もあり、統一した見解はまとめられていなかった。

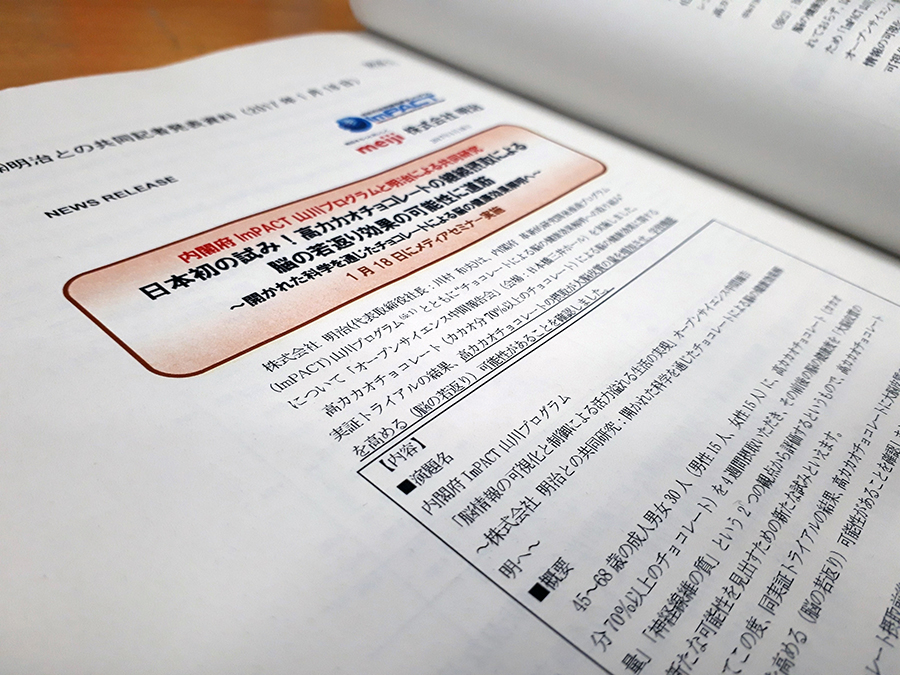

昨年1月に製菓大手の明治が公表した報道資料、内閣府の有識者会議の報告書にも添付

された

昨年1月に製菓大手の明治が公表した報道資料、内閣府の有識者会議の報告書にも添付

された有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください