『日記』を読んでも教訓は得られない

2018年04月25日

今年3月25日、全国の書店などで『小保方晴子日記』(中央公論新社)が発売された。筆者はややうんざりしつつもそれを読み、自分なりに分析したことを『AERA(アエラ)』4月23日号に書いた(『AERA dot』4月17日付に転載)。

その結末で筆者はこう書いた。日記にあるのは「科学に詳しくない読者を同情させたり誤解させたりする記述ばかり」で、「STAP細胞事件は生命科学と研究倫理にとってきわめて重要で、忘れるべきではない。しかし小保方さんのことは……もう忘れよう」と。

「小保方晴子日記」の刊行案内とインタビューを掲載した雑誌「婦人公論」

「小保方晴子日記」の刊行案内とインタビューを掲載した雑誌「婦人公論」以下、『AERA』への寄稿との重複があることをご了承いただきたい。

この事件ではしばしば「STAP細胞はあるのか?」という問いが立てられてきた。現状では多くの者が「ない」とみなしている。その一方で、ごく少数の者が「ある」と信じているようだ。2014年4月に開かれた記者会見では、記者から「STAP細胞はありますか?」と問われた小保方晴子氏は自信に満ちた声で「STAP細胞はあります!」と答えた(この発言は流行語になった)。

しかしながら、この「STAP細胞がある/ない」という表現はよく使われてはいるが、その意味はまぎらわしくて曖昧である。あるかないかが重要なのは、「研究不正」であり、「再現性」である。

そもそもSTAP細胞事件は、小保方氏らが『ネイチャー』で発表した論文において、「研究不正」があったという疑惑から始まった。研究不正とは、たとえば存在しないデータなどを作成する「捏造」や、データを不適切に加工する「改ざん」、他人のデータなどを不適切に使用する「盗用」など、研究者が行ってはならないとされる行為である。

一方で、他の研究者らが『ネイチャー』のSTAP細胞論文に書いてある通りの実験を行っても、同じ結果を得られない、つまり論文の結果に「再現性」がないことも問題になった。

論点をまとめると、以下のようになる。

(1)『ネイチャー』で発表された論文2本に、どれだけの「研究不正(捏造・改ざん・盗用)」があったのか?(=研究不正が「ある」のか「ない」のか?)

(2) その論文に書かれている方法で、第三者が「STAP細胞」なる多能性細胞を再現することができるか?(=再現性が「ある」のか「ない」のか?)

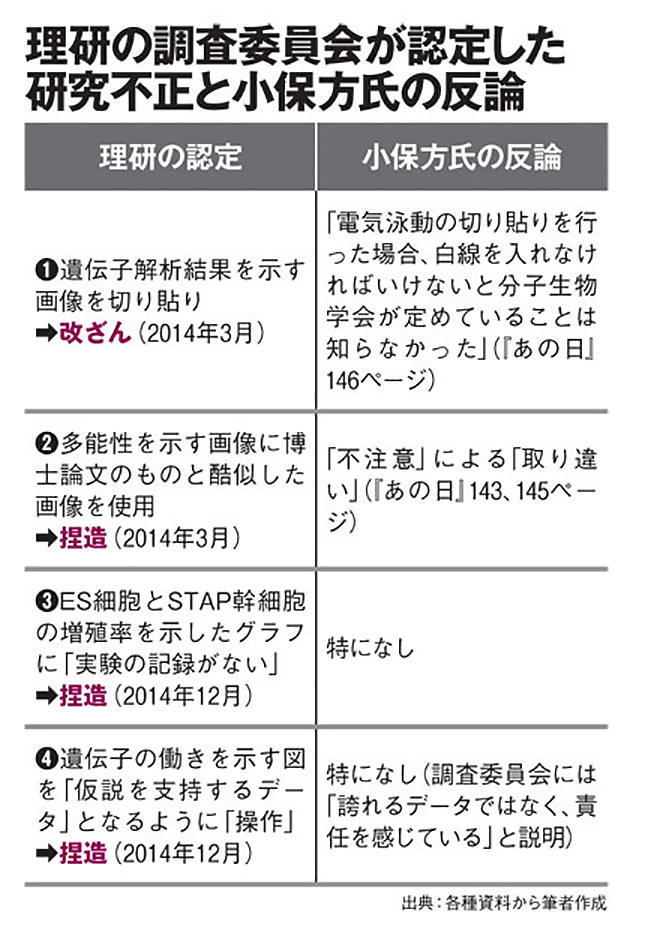

周知の通り2014年4月1日、理化学研究所の調査委員会(第一次調査委員会)は報告書をまとめ、調査した疑惑6点のうち1点を改ざん、1点を捏造だと認定した。この日、理研は「STAP現象の検証」、つまり再現実験を自ら行うと発表した。

「AERA」(2016年6月13日号)から

「AERA」(2016年6月13日号)から同年12月19日、理化学研究所は「STAP現象の検証結果」、つまり再現実験の結果をまとめ、理研の丹羽氏も小保方氏も論文の結果を再現できなかったことが明らかになった。

続く12月26日には、理研の第二次調査委員会が遺伝子解析結果を含む報告書「研究論文に関する調査報告書」を公表し、STAP細胞とされたものが既存のES細胞と遺伝学的に同じであると発表した。ただしES細胞が混入したのだとしたら、それが意図的なのか、意図的だとしたら誰が何のためにやったのかなどは、いまなお不明である。また同委員会は新たに捏造2点を認定した。認められた研究不正は合計4点となったが、それらは「氷山の一角」にすぎず、ほかにも不正がありうることも示唆された。

研究不正は「ある」、再現性は「ない」ということが、このときに確定したといっていい。

小保方氏は手記『あの日』(講談社)の中で、指摘された研究不正4点のうち2点については「知らなかった」「不注意」と弁解している。しかし、もう2点については何も述べていない(表)。『日記』でも、その2点については言及がない。

小保方氏は『日記』の2015年9月17日付には「24日に『Nature』誌から、私が出した論文を否定する内容の論文が掲載されるので、コメントが欲しい、と新聞社から連絡があった」(131頁)、9月24日には「『Yahoo!』のトップニュースに『Nature』の記事。込み上げてくる感情はマグマのよう」(132頁)と書いている。

『AERA』でも書いた通り、このとき『ネイチャー』で発表された論文は2つあった。1つは、理研の研究者らがSTAP細胞とされたものはES細胞(胚性幹細胞)だったことを遺伝子解析で証明したことを報告したものである。「研究論文に関する調査報告書」の内容の一部を論文化したものでもある。もう1つは、ハワード・ヒューズ医学研究所など世界各地の7グループがさまざまな条件の再現実験を133回行ったが、STAP細胞と思われるものはできなかったことを報告したものである。どちらも『ネイチャー』の「ブリーフ・コミュニケーション・アライジング」というコーナーに、STAP細胞論文へのコメントのようなかたちで書かれている。

興味深いことに、STAP細胞論文に書かれていることを再現しようとした論文は、このとき公表されたものを含めて合計4件ある。そのうち1件は元理研で小保方氏の共著者だった丹羽仁史氏が、1件は理研の相澤慎一氏が、それぞれ「STAP現象の検証結果」の一部を論文化したものである(もう1件は香港中文大学の研究者がまとめたもの)。もちろん、いずれも再現できないと結論づけている。

一般的にいって、再現実験は新しい知識を生み出すものではないので積極的には行われないし、論文にもなりにくい。それが4件もあるということ自体、この事件の特異性を示している。

小保方氏は『日記』で、『ネイチャー』に出た論文のうち1件が再現実験の結果であることなどを書いていない。他の3件の再現実験論文についても何も述べていない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください