たとえ面倒でも、手を動かすことで得られる理解や新発見について

2018年05月25日

小学生に出されるような宿題だった。

「配った資料の一覧表にある数字を見て、適当に縮尺を決め、コンパスで紙に円を描いてきなさい」

学生時代、理学部の授業でこんなリポートを宿題に出された。一覧表は、さまざまな元素のイオンの半径が書かれていた。専門課程の講義を受け始めたばかりで意気込んでいたころだったので、「えっ。こんな簡単な宿題? コンパスで紙に決まった大きさの円を描くなんて小学生みたいだ」。そりゃ、できがよくない学生かも知れないけど、先生、あんまりじゃないですかと、不満を感じながら始めた。

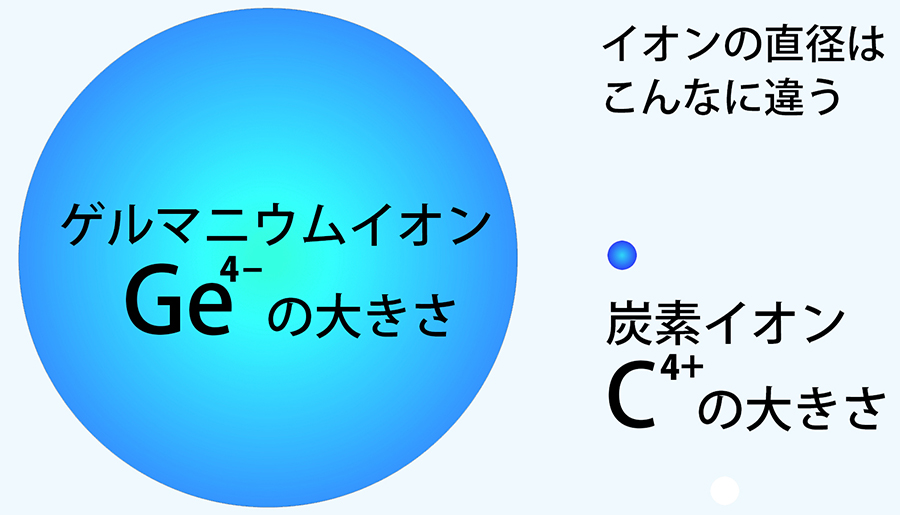

こんなに違うイオンの大きさ

こんなに違うイオンの大きさ教授は、机の上に出させたリポートを見て回りながら、ときどきコメントした。パソコンに書かせた学生には、「コンパスで描くように指示したはずだ」と注意していた。結局、このリポートは回収されなかった。それぞれのイオンについて他のイオンと比べた大きさの違いを、手書きで実感させるのが目的だったのだろう。

確かに、半径が1.5倍、2倍、3倍の違いでも、数字でイメージする以上の大きさの違いがある、と作業をしながら感じた。元素からイメージする印象と違って、案外、大きいと思うものもあった。つまらない単純な作業でも、やってみると、いろいろ気づくことがある、と思い知らされた。

この授業は、太陽系や地球について化学的な手法で探求する「地球化学」という学問の基礎的な講義だった。火山についても学ぶ。イオン半径の話は、マグマの中で鉱物ができるときに元素がどのようなふるまいをするかの研究に関係しており、大きさの違いを認識することは研究を理解するうえで、大切な要素だった。

リポートのことが印象深く記憶に残っているのは、簡単な作業にもかかわらず、手間取ったこと、予想外の納得感があったからだ。何かの大きさや距離、時間の長短をじっくり考えるとき、単に数字だけで納得するのではなく、大まかにでも図に書いてみたり、身近なものに対比したりすると、相場観を得やすいことも体で覚えさせられた。

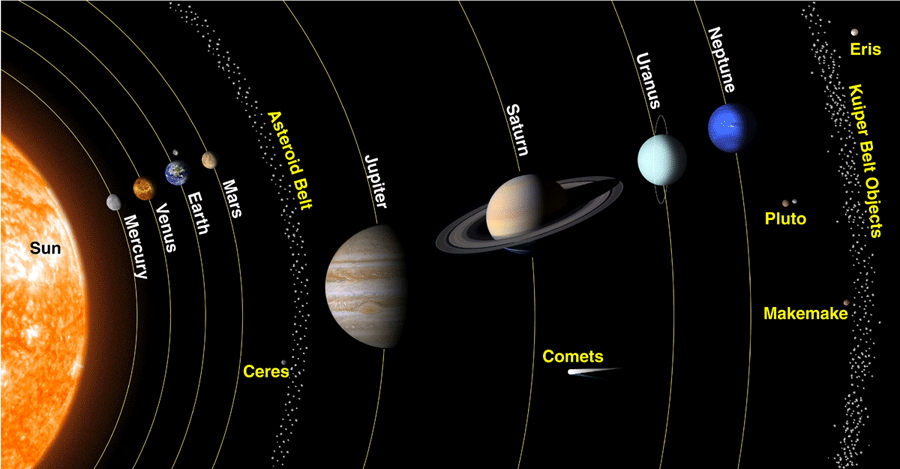

例えば、太陽系の惑星を示す絵。本やパソコンの画面で一覧できるようにすると、太陽と惑星の大きさと、太陽からの距離を同じ縮尺で表現するのは難しい。よく、見かけるのはこんな図だ。

太陽系の星や惑星=NASA提供

太陽系の星や惑星=NASA提供例えば、バレーボールを太陽に見立てて25mプールの端に置いたとしたら、地球はプールサイドの反対側に置いたビーズ。最も遠くにある惑星の海王星は、プールの遥か外側の700m離れたところに置いた大豆ぐらいのイメージだ。大きさの違いと、その距離の離れ方。こんなに離れていてよく太陽のまわりを回っているな、と感心してしまう。夏の炎天下の照りつける暑さと、冬に25mも離れたところにある焚き火が暖かく感じられないことを合わせて考え、太陽のエネルギーの大きさに思いを巡らすのも興味深い。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください