よくある説明図の「月が真上にあるとき満潮」は正しくない

2018年07月20日

「潮の満ち干の説明は誤解ポイントだらけ」という昨年のWEBRONZA記事で、2017年2月5日付朝日新聞の科学面記事「潮の干満、なぜ2回」執筆の舞台裏と読者の反響を明かした。このWEBRONZA記事の最後を以下に再掲する。

それにしても、ひしひしと感じるのはこの問題への皆さんの関心の高さである。満潮の時刻は、月が真上に来る時刻とずれている、という指摘も複数届いた。これはその通りで、潮汐力の働き方は月が真上に来たときに一番強くなるのだが、海の動きは複雑で、盛り上がりが一番高くなる時刻はもっと後になる。現実の潮汐を説明できる理論はまだない状況ではあるが、どこまで解明できているのかを改めて取材してみたいと思っている。

ということで、改めて取材した成果を2018年7月2日付朝日新聞科学面記事「満潮、なぜその時刻?」にまとめた。この記事のポイントは、国立天文台の松本晃治准教授が2000年に発表した海洋潮汐モデルを使って、各地の満潮時刻がどれくらい遅れるかの概算結果を地図に落とし込んで示したことである。

瀬戸内海で、干潮時にあらわれる砂の道「黒島ヴィーナスロード」=岡山県瀬戸内市、本社ヘリから、内田光撮影

瀬戸内海で、干潮時にあらわれる砂の道「黒島ヴィーナスロード」=岡山県瀬戸内市、本社ヘリから、内田光撮影 先々の満潮・干潮の時刻や海面高を知りたいというのは人間の自然な欲求だと思う。これを予言できる海洋潮汐モデルは古くから研究されてきた。いろいろなアプローチがあったが、一番実用性が高いのは複雑な波をいくつかの単純な波(これを分潮と呼ぶ)に分けるというアプローチである。

気象庁は現在、60個の分潮を使い、過去の実測データをもとに観測地点ごとに数式を完成させて、それを使って将来予測している。

もっとも、データがほぼ沿岸部に限られていた時代は、海洋全体の動きはモデル化できなかった。その状況を変えたのが、海面高を精度よく測定する人工衛星の登場だった。とくに1992年に打ち上げられた観測衛星で全球にわたって大量の潮位データがとれるようになり、世界各国で潮汐モデルの開発が大きく進んだ。

松本晃治・国立天文台准教授。現在は、はやぶさ2ミッションでレーザー測距を担当して忙しい毎日を送る。

松本晃治・国立天文台准教授。現在は、はやぶさ2ミッションでレーザー測距を担当して忙しい毎日を送る。日本で衛星データを取り込んだモデルを開発したのが松本さんだった。これは、観測データと流体力学の数値計算結果を組み合わせる新方式を取り、しかも衛星データとともに日本沿岸の観測データも組み入れているので、日本の周辺海域については世界一の精度だと評価された。松本さんは、このモデルで得られた潮汐データを誰でも使えるようにいち早くホームページで公開しており、海洋物理学が専門の丹羽淑博・東京大学海洋アライアンス特任准教授は「ほかの潮汐モデルは公開されていなかったので、非常にありがたかった」と話す。丹羽さんによると、松本モデルの論文は現時点で400回以上も日本やアジアの研究者に引用されているという。

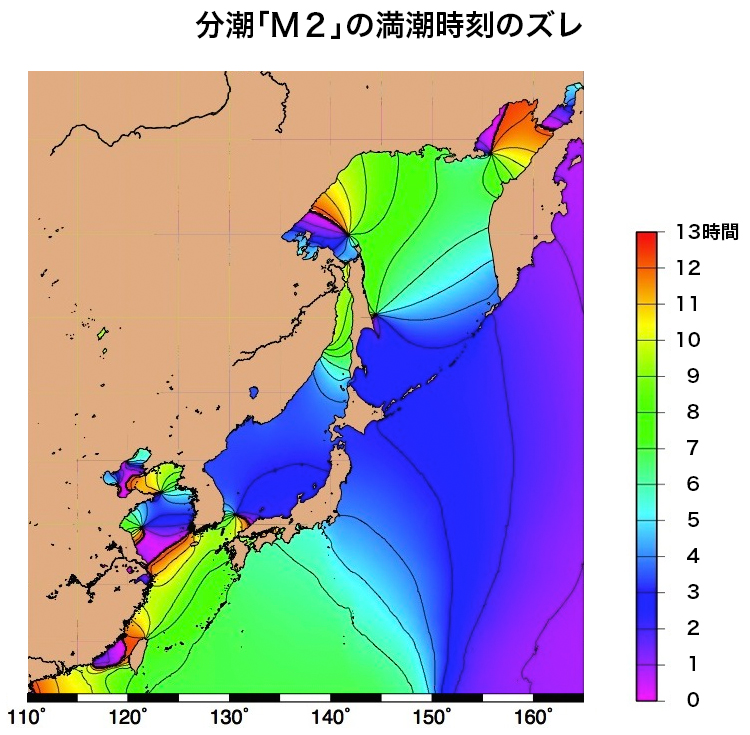

この優れもののモデルを使って、満潮時刻の遅れの概算値を等高線のように示す図を松本さん自身に作ってもらった。日本周辺でもっとも大きな影響を及ぼすのはM2という分潮で、これは赤道上空の円軌道を回る仮想月(実際の月は傾いた楕円軌道を回っている)がもたらす潮汐と考えれば良い。日本の標準時の基準となる東経135度線上をこの仮想月が通過してから何時間後に満潮になるか。場所ごとに計算して作ってもらったのが下図だ。

赤道上空の円軌道を回る仮想月がもたらす波(M2)の満潮時刻のズレ。仮想月が東経135度線上に来てから何時間後に満潮になるかを場所ごとに示したもの。

赤道上空の円軌道を回る仮想月がもたらす波(M2)の満潮時刻のズレ。仮想月が東経135度線上に来てから何時間後に満潮になるかを場所ごとに示したもの。一見して、複雑さに驚いてしまった。どうしてこんな動きになるのだろうと思いを巡らせながら見ているといつまで見ても飽きない。

しかし、当初、朝日新聞社デザイン部は、これは新聞には載せられないと言った。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください