いまだ解明されていないヒートアイランドとの関係

2018年07月26日

私が子供の頃は、猛暑が続いたあとに夕立がきた。それが猛暑の連続記録を止めていた。夕立は気化熱を地面から奪うだけでなく、強い下降気流を引き起こして、冷たい空気を地表にまで効率的に運んでくれるからだ。ところが昨今の猛暑では、夕立が来ない。それは何故なのだろうか。

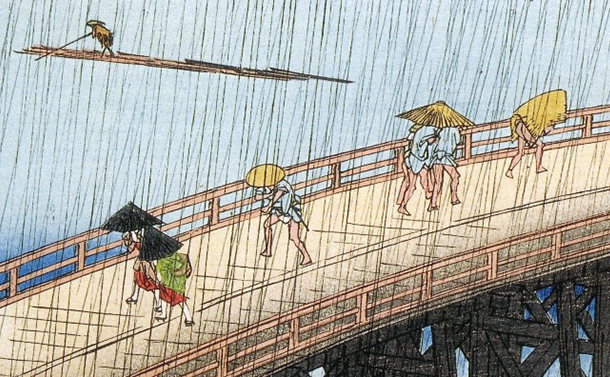

歌川広重「大はしあたけの夕立」

歌川広重「大はしあたけの夕立」夕立に必要なものは湿気を含む上昇気流と上空のやや冷たい気団だ。このうちの上昇気流は、特定の地面が周囲よりも急速に暖められると発生し、その温度差が大きいほど大規模で強くなる。都市化によるヒートアイランド現象はこの条件を満たすから、それが引き起こしている猛暑(本欄「猛暑の原因に関する3つの誤解」参照)は夕立を増やすはずだ。現に東京の環状八号線ぞいに出てくる「環八雲」はヒートアイランド効果によると考えられている。では、足りないのは「湿気」なのか、それとも「上空の冷たさ」なのか。

ヒートアイランドと夕立の関係の文献を検索したところ、定量的な議論をしているものは見つからなかった。定性的な推定すらほとんどない。そこで本稿では専門外ながらも、高校理科程度の知識で分かる範囲で、この問題を考察したい。私自身は、ヒートアイランド現象が広域化した結果、夕立に必要な「上空の冷たい空気」を暖めてしまっているのではないかと想像している。

近年、都市の砂漠化という言葉を良く聞く。

都市では緑地や水面がコンクリート・アスファルトや排水溝・地下水路などにとって代わられて、その結果、雨水のほとんどが蒸発•蒸散する前に排水されてしまう。これがもしも土の地面であれば、深さ1メートル当たり100ミリほどの雨水を保持できて、それが雨の上がったあと時間をかけて蒸発したり、植物を通して蒸散したりする。この違いが積もり積もって、都市のアスファルトの下の土は確かに乾燥している。これが「砂漠化」という言葉の由来だ。

相対湿度だって下がっている。図1に戦後急速に都市化の進んだ主要都市での8月の平均値をまとめたが、それによると相対湿度は平均80%から平均70%にまで下がっているのである。冬場の下がり方はもっと大きい(気象庁のデータ)。

しかし、相対湿度とは空気中に含まれうる最大の水蒸気量(飽和蒸気圧)に対する比率であり、減少したからといって砂漠化とは限らない。温度が上がれば、同じ絶対湿度(水蒸気圧)でも相対湿度は下がるからだ。そして温度は1.5度ほど上昇している(図1中段)。そこで水蒸気圧を調べると、8月は27hPa(ヘクトパスカル)前後でほとんど変わっていなかった(図1下段)。

そもそも、絶対湿度が変わっていないというデータ自体に問題があるかもしれない。というのも、測定は気象台のような「ヒートアイランドの効果を出来るだけ少なくする」環境の一地点で行なわれているからだ。必要なのは、蒸発・蒸散が弱いと思われる場所での測定であり、地点でなく面として湿度の測定である。

ちなみに、絶対湿度の測定はアメダスの大多数ですら実装していないほど困難で、温度のような「面」測定は簡単ではない。リモートセンシングも技術的に困難だ。しかし気象台で出来るのだから不可能ではない。

次に上空の温度を考察する。

日本列島を猛暑が襲っている=2018年7月23日、津市、里見稔撮影

日本列島を猛暑が襲っている=2018年7月23日、津市、里見稔撮影しかし、現代のヒートアイランド現象は広い地域で起こり、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください