むしろ寒冷化が心配、めったに起きないスーパーフレアの対策も必要

2018年08月10日

猛暑である。8月2日の朝日新聞朝刊によると、「月平均気温は1946年の統計開始以来、東日本で過去最高となった・・・気象庁は7月の天候について『異常気象だった』 との認識をしめした」。太陽活動が何か異変を起こしているのではないか? 最近、多くの人からこんな質問を受ける。

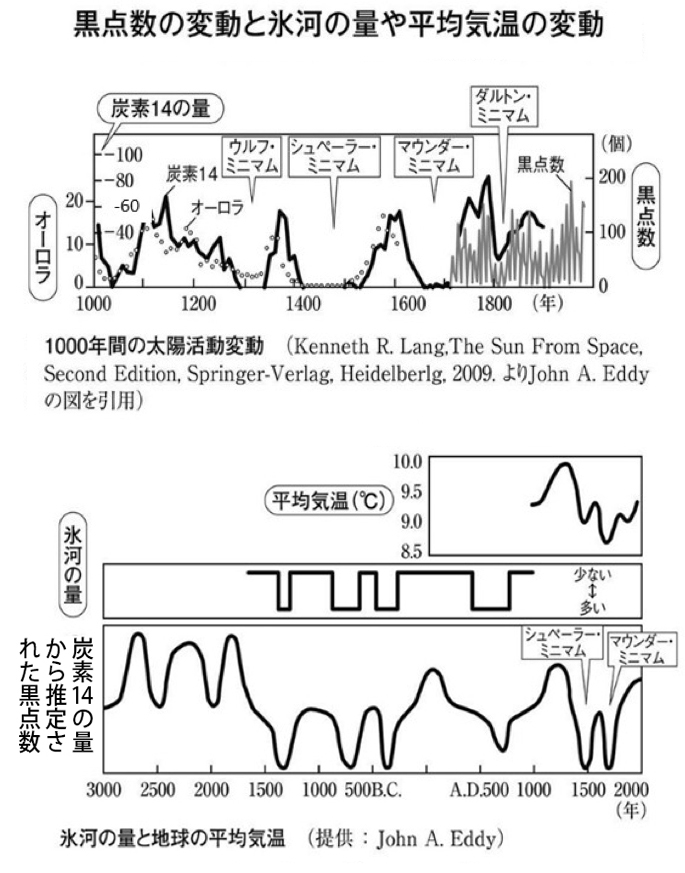

図1:黒点数の変動と氷河の量や平均気温の変動。=柴田「太陽大異変」(朝日新書、2013)より

図1:黒点数の変動と氷河の量や平均気温の変動。=柴田「太陽大異変」(朝日新書、2013)より図1を見ると大極小期も大極大期もそれぞれ50~100年というような時間スケールで継続し、数百年に一回くらいのペースで繰り返し起きていることがわかる。1640年~1710年の期間のマウンダ―・ミニマムの場合、地球全体の平均気温が約0.6度低下した。今では決して凍らないロンドンのテムズ川が、当時毎年凍っていた。20世紀以後の地球温暖化は100年間に0.6度程度の上昇なので、マウンダ―・ミニマムの寒冷化の方がもっと変化が速かったと言える。

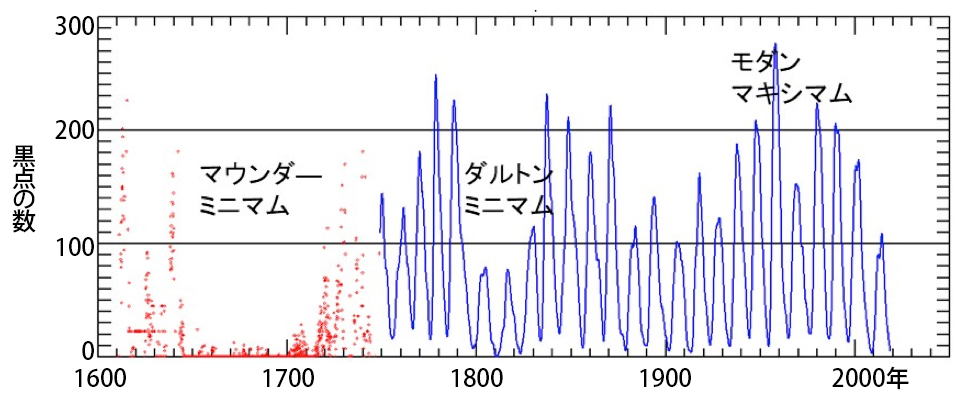

図2:最近400年間の黒点数の変動。1980年ころから黒点数がどんどん減少していることがわかる。ここしばらく(~30年間くらい)は、200年前のダルトン・ミニマム(地球平均気温が0.3度程度下がったと言われる)の再来になるかもしれない。=一本潔氏より

図2:最近400年間の黒点数の変動。1980年ころから黒点数がどんどん減少していることがわかる。ここしばらく(~30年間くらい)は、200年前のダルトン・ミニマム(地球平均気温が0.3度程度下がったと言われる)の再来になるかもしれない。=一本潔氏より黒点数というのは、約11年の周期で増えたり減ったりすることが知られている。しかし11年くらいの短期変動では、地球全体の気温への影響は見えてこない。数十年~数百年という長期変動でようやく地球の気候への影響がわかる。

11年の黒点数変動で地球に影響を及ぼす可能性は、気温ではないところにある。黒点数が多くなると、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください