自然を愛した人たちによる100年前の日仏交流

2018年08月22日

東大総合研究博物館で公開中の武蔵石寿の昆虫標本

東大総合研究博物館で公開中の武蔵石寿の昆虫標本

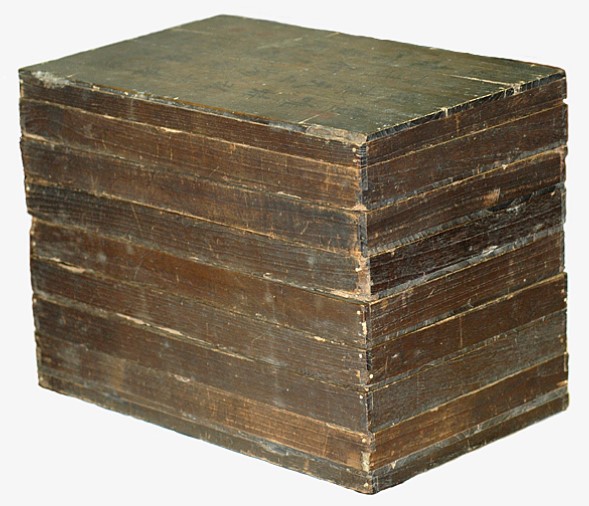

7段重ねになった武蔵石寿の標本箱=矢後勝也さん(東大総合研究博物館)提供

7段重ねになった武蔵石寿の標本箱=矢後勝也さん(東大総合研究博物館)提供この標本の製作者である武蔵石寿は、越中富山藩主で本草学・博物学に造詣の深かった前田利保 (1800~59)が主宰した研究会「赭鞭会(しゃべんかい)」の同人として活動した。還暦を迎えて隠居してからは、主に貝類の研究に打ち込んだ人として知られる。そして、この国内最古の標本(※2)を残したことが、もう一つの著名な業績となっている。その作製法は独特で、綿の上に置いた虫体にドーム状のガラス容器をかぶせ、底に和紙を貼ってある。ガラス容器は直径6.7センチの円形のものが90個近くあり、9×10.5センチと大型で楕円形のものも六つある。

大型のガラス容器に入った武蔵石寿の昆虫標本。上段左からクロアゲハ、ギンヤンマ(模様が描いてある)、アオスジアゲハ、下段左からタガメ、セミタケ、冬虫夏草=矢後勝也さん(東大総合研究博物館)提供

大型のガラス容器に入った武蔵石寿の昆虫標本。上段左からクロアゲハ、ギンヤンマ(模様が描いてある)、アオスジアゲハ、下段左からタガメ、セミタケ、冬虫夏草=矢後勝也さん(東大総合研究博物館)提供

小型のガラス容器に入った武蔵石寿の昆虫標本。一つの箱に15個の容器が入る。マイマイカブリ(上段左端)やハグロトンボ(下段左端)などが見える。中央のゲジゲジは、現在の分類学では昆虫に含まない=矢後勝也さん(東大総合研究博物館)提供

小型のガラス容器に入った武蔵石寿の昆虫標本。一つの箱に15個の容器が入る。マイマイカブリ(上段左端)やハグロトンボ(下段左端)などが見える。中央のゲジゲジは、現在の分類学では昆虫に含まない=矢後勝也さん(東大総合研究博物館)提供ただ、ガロアが関わった標本の来歴について、今回の展示説明では特にふれられていない。そのあたりを管理に当たる同館の矢後勝也助教に補足してもらうと、「日本にとって大事なものだと考えて、たぶん買い取ったのだろう。最初は帝室博物館(今の東京国立博物館)に寄贈しようとしたが、面倒な手続きが必要だと言われて憤慨し、当時の東大教授だった佐々木忠次郎(1857~1938)の所へ持ってきた」のだという。佐々木は同僚で本草学に詳しかった白井光太郎(1863~1932)に調べてもらい、武蔵石寿の作製したものだと判明した。佐々木はこの標本について「本邦唯一の貴重なる標本である」と書き残している。

残念ながら、この標本には一部のガラス容器の破損や、虫食いによって失われた部分が認められる。矢後さんによると、昭和初期に撮影された写真に、すでに同様の劣化が認められるそうだ。東大が受け取るまで、すでに作製から70~80年程度が経過しており、その間に傷みが進んでいた可能性は高い。そもそも高温多湿の日本で、かびや虫の害を防いで生物標本を保存するのは並大抵のことではない。だからこそ、江戸時代には美しい動植物の姿を残そうと、博物画の図譜が数多く編まれた。武蔵石寿自身も、貝類の大部な図譜の作者としても知られる。従ってこの標本を受け取った東大では厳重な管理に努め、2012年には農学部から総合研究博物館へ所蔵替えして、現在に至っている。矢後さんは「重要文化財級の標本だと言える。過去に何度か公開されてきたが、傷みも見られるため、今回が最後の公開になるかもしれない」と話している。昆虫に興味がある人にとって、今の特別展示は必見のようだ。

ガロアムシ=日光自然博物館の村木朝陽さん提供

ガロアムシ=日光自然博物館の村木朝陽さん提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください