デジタルデータを簡単に改変する技術革新に、私たちの心と体が追いつかない

2018年09月21日

いろいろな情報で世の中が動くのは、昔から変わらない。ただ今新しいのは、やはり偽情報が跋扈していることだ。

北海道地震では、断水をめぐる誤った情報が広がった=9月6日、札幌市内

北海道地震では、断水をめぐる誤った情報が広がった=9月6日、札幌市内また少し歴史的な例だが「南京事件」はどうだろう。少なくとも五千人の捕虜をいっせいに射殺したことは、多数の旧日本兵の証言からも紛れもない事実らしい(日本テレビ、NNNドキュメント『南京事件II』今年5月13日放送、他)。だが「南京事件は無かった」との陰謀説も、ネトウヨを中心に根強い。他方中国側は犠牲者30万人と主張している。これだけ「事実」の振れ幅が大きい例も珍しい。政治的立場へのコミットメント(関与)の深さが「事実」をも変え得るということだ。

偽情報は今、世界情勢を動かしている。2016年米大統領選挙での「フィルターバブル」は、すでに研究対象となっている。政治的立場によって、そもそも接する情報が丸ごとちがう。閉じた情報環境のなかで二極化が進み、自閉し、そして社会の分断が起きる。ソーシャルメディアの偽アカウントから、それを増幅するフェイクニュースが途切れなく流される。「オルタファクト(もうひとつの事実)」や陰謀説が、広く一般に信じられるようになった。ここ一年だけで見ても、そうした情報操作がミャンマーやスリランカで民族紛争を引き起こした(MITテクノロジーレビュー、Will Knight、9月7日)。

このように情報そのものが実体的な効果を持つことを、筆者は「情報実体化」と呼んできた(本欄拙稿『偽情報が「偽」にならない現代ネット社会』、拙著『ブラックボックス化する現代』)。この流れで最近特に目につくのは、なんらかの「証拠」から不正が摘発されたり批判されたりするケースだ。もちろん証拠も情報の一種だが、とりわけ真偽が問題となる。

たとえば、森友学園をめぐる「公文書改ざん」問題。国会での証言が偽証にならないように、財務省の決裁文書が改ざんされた。改ざんは十数件の決裁文書、数百カ所にわたったという(NHKクローズアップ現代)。

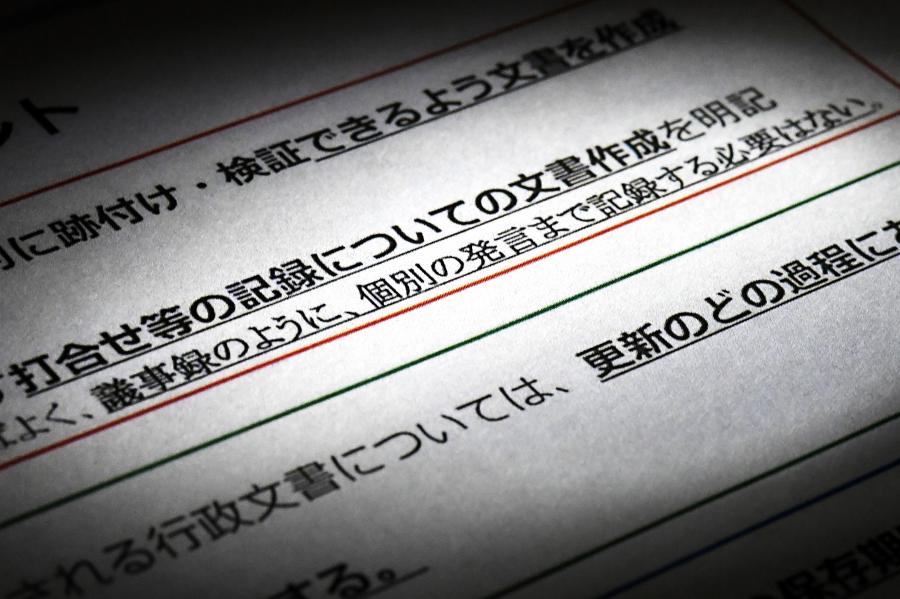

経産省が作成した公文書管理に関する内部文書

経産省が作成した公文書管理に関する内部文書文科省の一連の接待汚職でも、密談の音声記録などが証拠となった(TBSニュース、7月25日、他)。スポーツ界も、パワハラ問題でかまびすしい。「言ったもの勝ち」的な側面もあるが、たいていは音声記録などデジタル証拠がモノをいう。実際、豊田真由子元議員のパワハラ問題では、罵声の録音を私たちは幾度も聞かされた。昔は目撃者の証言など「生身の」証拠や、領収書など紙に書かれたものが主な証拠だったが、今やそれらの証拠もデジタル化されている。携帯電話の履歴、監視カメラなどもデジタル証拠の例だが、監視社会化という一面もある。

科学の世界でも、証拠の捏造ははびこっている。ただ小保方問題はじめ(特に分子生物学などでは)、捏造されたデータのほとんどすべてが(顕微鏡写真など)画像データだった。そしてそれに専門の査読者までが騙された。ネット上の言論空間でも、極論を唱える者ほど「写真が何よりの証拠」と譲らないという(香山リカさんインタビュー;朝日デジタル、8月21日)。

ちなみに証拠能力Eは、単純にE=P(F|d)と表現できる。つまり証拠(データ)dが与えられた時、F(元となる世界の事実・法則)が本当である確率P、のことだ。このEの評価が、画像技術の進歩で大きく狂わされた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください