DNAの働きを制御するヒストン修飾やDNAメチル化、受賞者が誰になるかは悩ましい

2018年09月27日

今年のノーベル賞の受賞者発表が10月1日から始まる。WEBRONZA恒例の受賞者予測の医学生理学賞は、元朝日新聞記者の浅井が担当する。

9月の現時点では選考が進み候補はかなり絞られているはずだ。そうでなければ、10月の受賞者発表と同時にネット上に掲載される長文の業績紹介文や、わかりやすい説明イラストを用意できるはずがない。

私が以前、ノーベル賞の広報担当者から聞いた話では、有力候補が3件程度に絞られて発表当日の朝を迎える。担当者はあらかじめ業績紹介文を約3件分用意しておくが、だれが最終的に選ばれるかは当日の選考次第だという。秘密厳守で受賞者名は事前に漏れてこない。

ただ、ノーベル賞を長年取材していると、こういう研究が注目されるという傾向はわかってくる。元医学担当記者として大胆に予測してみたい。

朝日新聞のインタビューを受ける米ロックフェラー大学教授のデビッド・アリス氏=2014年1月

朝日新聞のインタビューを受ける米ロックフェラー大学教授のデビッド・アリス氏=2014年1月私はエピジェネティクスに注目している。

「ノーベル賞への登竜門」と言われる米国の有力医学賞、アルバート・ラスカー基礎医学研究賞の今年の受賞者が9月11日付で発表された。米ロックフェラー大学教授のデビッド・アリス氏と、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授のマイケル・グルンスタイン氏。ともにエピジェネティクス研究の先駆者だ。

エピジェネティクスとは、DNA塩基配列の変化を伴わないで染色体の変化によって起き安定的に引き継がれうる表現型とされる。

その例として紹介されるのが、第二次世界大戦中のオランダでドイツ軍の経済封鎖によって住民が厳しい飢餓状態に陥ったことによる健康影響だ。このとき妊婦のお腹の中で胎児期だった子どもは成人後、その前後に生まれた子どもよりも糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病になりやすいことがわかっている。栄養不足だからといってDNA自体が変化するわけではない。何かDNA以外のところが書き換えられ、つまりエピジェネティクスの要因が成人後の病気のなりやすさに影響したと考えられている。

エピジェネティクスが私たちの病気に関わっていることがわかってきた。

たとえば、がん。がんはDNAが傷つくなどして体の細胞が際限なく増える異常な細胞に変わって起きる病気だ。エピジェネティクスも発がんに関与しうることがわかってきた。がんは何種類ものDNAの異常が多段階に積み重なって起きる。DNA自体が欠損したり書き換わったりして発がんへの段階が進むこともあるが、重要な遺伝子がエピジェネティクスの作用で働かなくなると発がんに結びつく。

DNA自体の損傷は修復することが難しいが、エピジェネティクスの状態ならば薬を使って変えることができるかもしれないと、新薬を開発する動きも活発になっている。エピジェネティクスの状態を調べてがんの診断に結びつけようという研究も進められている。

20世紀後半はDNAの働きが次々とわかり、遺伝子の発見が病気の解明に結びついた時代だった。親から引き継いだDNAによる遺伝子がいわば設計図となってたんぱく質が合成されて私たちの体が形作られていることは間違いない。2000年ごろから盛んになったエピジェネティクス研究によって、それぞれの遺伝子が働いたり働かなかったりする仕組みが解明されてきている。

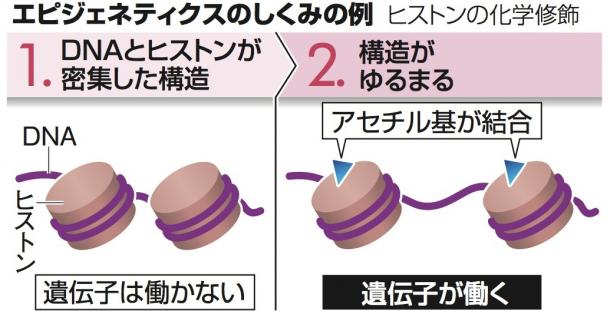

エピジェネティクスの主な仕組みには、ヒストン修飾やDNAメチル化がある。

DNAのメチル化とは、DNAを構成する部品である塩基の一種シトシンに炭素1個と水素3個からなるメチル基が結びつくこと。メチル化されると遺伝子の働きが抑えられる。先に紹介したオランダの飢餓に関する研究では、胎児期に飢餓状態にあった人では他の人に比べてDNAメチル化に違いがあることが確かめられている。また、様々ながんでDNAメチル化によってがん抑制遺伝子が使えない状態になり細胞の異常増殖に結びついていることがわかっている。

それでは、エピジェネティクスがノーベル賞の受賞対象になった場合に受賞者はだれなのだろうか。

ラスカー賞のアリス氏とグルンスタイン氏は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください