再生エネルギーの普及に欠かせない「蓄電」の技術開発は、国が責任を持つべきだ

2018年10月25日

九州で太陽光の発電量が多くなり、過電流による送電線・変電所のタメージを防ぐという名目で、九州電力が買い上げ停止を繰り返している。その結果「クリーンエネルギーを捨てて、二酸化炭素や放射性使用済み燃料などの環境に悪い廃棄物を出し続ける火力や原発を使い続ける」という本末転倒な状況に至った。

九州電力の玄海原子力発電所。手前が3、4号機、奥は1、2号機=2018年6月、佐賀県玄海町、日吉健吾撮影

九州電力の玄海原子力発電所。手前が3、4号機、奥は1、2号機=2018年6月、佐賀県玄海町、日吉健吾撮影多くの人は「太陽光発電を止めるために原発を再稼働したのではないはずだ」と、感覚的に思っているだろう。確かに「何かがおかしい」のだ。理詰めに「日照によって発電量が変動する電源に依存しすぎるのはシステム的に危険だから、ルールにも一理ある」という説明を理屈の上では理解したところで、納得はいくまい。この手の「理屈」に思考が偏った結果、原発への依存とそれに伴う甘え(安全対策や事故対策への不備を先延ばしにすること)を生み、福島原発事故に至ったからだ。

この「おかしい」と思う感覚は、工学的にも正しい。そもそも「信頼性が高いシステム」とは古い技術であり、自動車でいえばむしろ排ガスをたくさん出すような従来型のエンジンだ。しかしそれでは環境に悪いから、信頼性を維持しつつクリーン度を上げるという挑戦が半世紀も続いている。それは電源でも同じだ。

太陽光パネルが並ぶメガソーラー発電=2018年5月、大阪市此花区、金居達朗撮影

太陽光パネルが並ぶメガソーラー発電=2018年5月、大阪市此花区、金居達朗撮影自然エネルギーや再生エネルギーが理想なのは分かっている。それが未だに主流になっていないのは、エネルギー供給源としての信頼性が低いからだ。この場合の信頼性とは、第一の関門が「量的に十分な供給ができるか」であり、第二の関門が「どこまで安定して供給できるか」だ。第三の関門として「劣化や故障の問題」もあるが、定期点検などで解決できるのでここでは問題ではない。

こういう視点で見ると、今回の「供給過剰」事件は、第一関門が突破された記念日ともいえるのである。この春には太陽光発電で九電管内の80%の需要を瞬間的にまかなっていたほど、太陽光発電は重要な電源となっているのだ。

圧縮空気によるエネルギー貯蔵システム=2017年4月27日、河津町見高

圧縮空気によるエネルギー貯蔵システム=2017年4月27日、河津町見高問題は、そういう日が来ることが分かっていながら、第二関門の解決に取り組んでこなかったことだ。解決方法として近年もっとも重視されているのが「蓄電」「蓄エネルギー」である。たとえば自転車のライトの中には、速度が一定以上になると蓄電を開始し、速度の遅くなっても光量を維持するような製品が25年以上前から存在するが、同じ発想を自然エネルギー発電でも行なえば良い。供給過剰になる可能性は数年前から議論されており、独ジーメンスなどは国レベルでの事態を見越し、蓄電技術の開発を始めている。実現には膨大な予算が必要で、政府レベルの関与も必要だ。

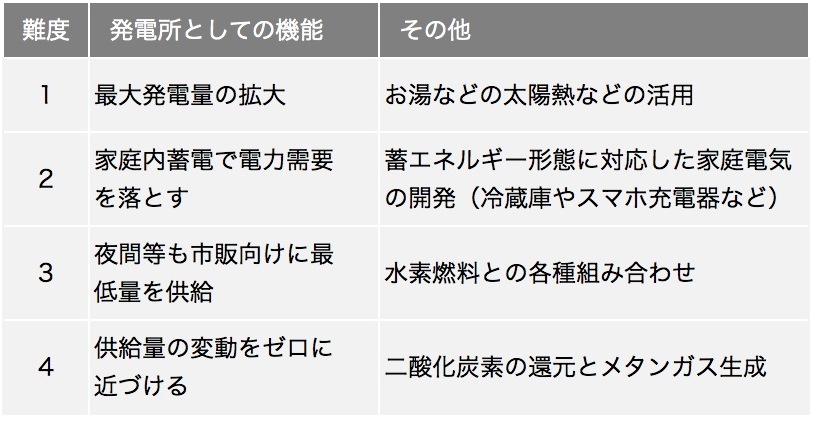

太陽光発電に課せられた4段階のステップ

太陽光発電に課せられた4段階のステップしかし今からでも遅くない。現にさまざまな蓄エネルギー手段が提唱され、その多くにはすでに基礎技術が存在している。今後の開発で特に重要になるのが、設備の小型化だ。というのも、日本では大型施設だけでなく、家庭レベルでの太陽光発電が無視できないからだ。現在有力視されている手段は、次のように主に三つに別れる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください