研究者だけでなく政策決定者が問われなければフェアでない

2018年10月24日

ノーベル賞授賞式でメダルを受け取る大隅良典さん。ノーベル賞受賞者の輩出は「科学技術創造立国」の象徴となってきた=2016年12月10日

ノーベル賞授賞式でメダルを受け取る大隅良典さん。ノーベル賞受賞者の輩出は「科学技術創造立国」の象徴となってきた=2016年12月10日こんな場面を思い出す。文部科学省を担当する記者だった10年前のことだ。

ある課長の取材で、課長席の脇に置かれた丸椅子をすすめられ、座って話をしていた。すると、よく顔を知っている有名な大学研究者が現れた。「会議で役所に来たから、ご挨拶に寄ろうと思って……」と立ったまま話を始めた。研究成果の発表のときのような威厳ある姿とは違い、課長の機嫌をうかがう雰囲気だった。大先生のそんな場面を、課長の脇で座ったまま見ているのは、あまりに居心地が悪く、「失礼します」と逃げ出した。

しばらくして、ある独立行政法人が、新しい研究プロジェクトを記者発表した。注目の研究で、発表会場に行くとほぼ満席だった。見回すと、最前列中央の席が空いている。「なんで遠慮しているか」と不思議に思いながら座ると、独立行政法人の職員がとんできた。「そこは困ります」。真剣な表情だった。開始時間が迫り、押し問答しているわけにもいかず、立って聞くことにした。開始直前、職員に案内された文科省の課長らが現れ、その席に座った。記者発表の会場で、官僚が最前列中央に座るのを見たのは初めてだった。

「剛腕」課長だったからかもしれない。それでも、大学や独立行政法人が文科省に非常に気を使っていることはよくわかった。何か、ゆがんでいると感じた。

昨年、英科学誌ネイチャーが日本の科学技術が低迷していることについて特集を掲載。原因について、国から国立大学への運営費交付金が削減されて人件費が減り、若手研究者が安定した職を得られにくくなったことなどを指摘した。

安倍晋三首相(左手前から3人目)も参加した総合科学技術・イノベーション会議=2018年6月14日

安倍晋三首相(左手前から3人目)も参加した総合科学技術・イノベーション会議=2018年6月14日

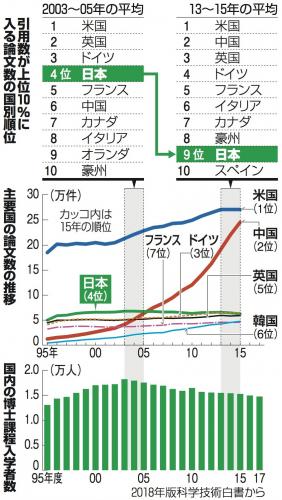

研究論文で、他の論文に引用される数が上位10%に入る「質の高い」論文は、2003~2005年の平均で、日本は約4600本。米英独に続く世界4位だったが、2013~2015年の平均では約4200本で世界9位に後退。中国、フランス、イタリア、カナダ、オーストラリアに抜かれた。論文数は、それほど減ってはいないが、主要国で減少しているのは日本だけだ。

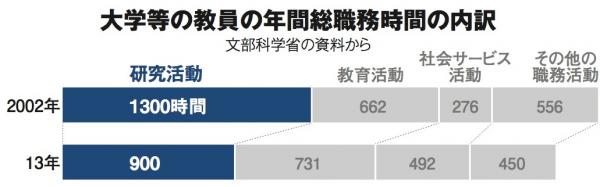

2年ほど前、憤る若手研究者を目の当たりにした。任期付きながら、有力大学の研究所に助教として採用され念願の研究職に就けたのに、実際にやっていることは書類書き。研究所が主導するプロジェクトの計画や報告の書類作りに忙殺され、自分の研究時間なんてないとこぼしていた。教授たちの雑用を引き受ける便利屋にされた助教は、吐き捨てるように言った。「今のポストは、研究できる次のポストに就くための箔付けになるから我慢している。それだけです」

研究資金をめぐる政策のキーワードの「選択と集中」。この言葉は、バブル経済の崩壊後、企業が経営を効率化させるために事業展開を整理する文脈のなかで多用された。いまは科学技術政策を論じるのに欠かせない用語となった。政府は「選択と集中」で予算を積極的に投じる研究分野を絞り、すぐに成果に結びつくような研究、イノベーションに結びつくと考える研究を重視してきた。研究者が予算を獲得するためには、社会に「役立つ」研究であることを一層示すことが必要なり、予算を申請する書類、プロジェクトの成果を示す報告もそうした美辞で飾られる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください