天文学者たちの投票で「ハッブルの法則」からの変更が決まった

2018年10月31日

8月の国際天文学連合での採決=IAU/M. Zamani

8月の国際天文学連合での採決=IAU/M. Zamani実は私は今回のIAU総会には出席しておらず、8月20日に某新聞の科学部記者からの取材依頼の留守電を聞いて初めて提案を知った。そして私が依頼された理由は、2011年9月15日と11月29日の本欄で、「消された歴史―宇宙膨張、本当の発見者は?」、「謎はまだ残る―続・宇宙膨張の発見者」という二つの原稿を書いていたからなのだ(さらにその経緯を詳しくまとめた文章を日本物理学会誌に書いた。これは拙著『宇宙人の見る地球』=毎日新聞出版社=に「ハッブルかルメートルか: 宇宙膨張発見史をめぐる謎」として再掲されているので、興味があれば是非お読みいただきたい)。というわけで、本欄でこの事態を報告する義務があるような気がしている。

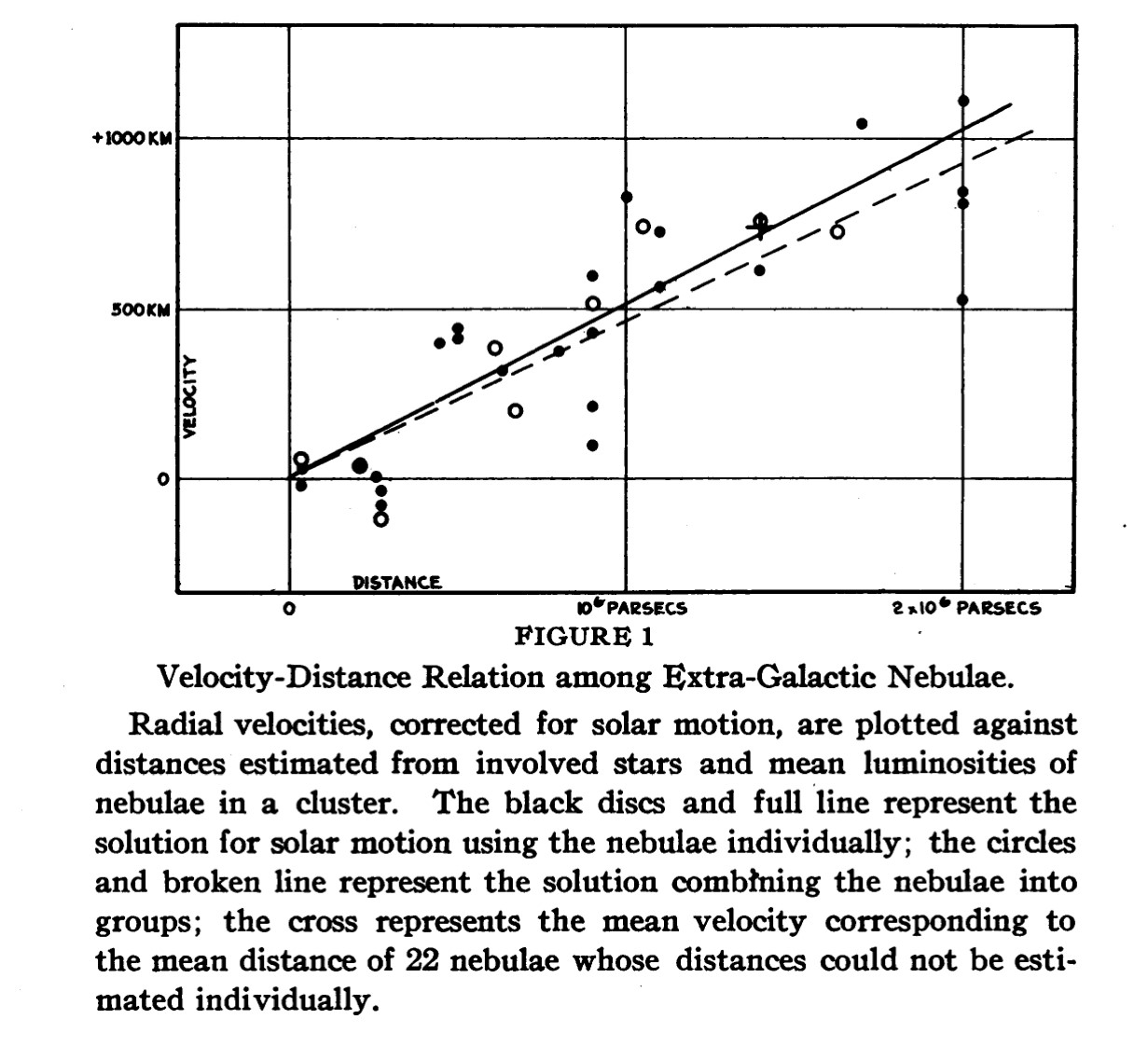

まずは歴史的経緯を紹介しておこう。米国のエドウィン・ハッブルは、複数の銀河が我々から遠ざかる速度とその銀河までの距離をグラフにしたところ、それらに比例関係があるとする論文を1929年に出版した。

ハッブルの原論文で示された遠方天体の距離−速度関係

ハッブルの原論文で示された遠方天体の距離−速度関係これだけなら「ふーん、なるほど。ま、ありがちな話だね」程度かもしれない。このように、最初の発見者とは別の人の名前が冠されている科学的業績の例は数多く、「スティグラーの法則」と呼ばれている。ためしに英語のウィキペディアでList of examples of Stigler's lawを検索してほしい。そこには、「スティグラーの法則」を最初に提案したのは、(スティグラーではなく)ロバート・メルトンであると記されている。

しかしルメートルの件は、さらに複雑である。1931年の英訳版からは、フランス語原論文に明記されていた関係する数式、説明、脚注がすっかり削除されているのだ。

私も含めて多くの科学者は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください