最初の提案から到着まで30年以上、それでも行く価値がある

2018年11月19日

日欧共同の水星探査機が水星へと飛び立った。このベピコロンボ計画は2機構成で、日本(JAXA)の探査機が「みお」(元の名前はMMO)、欧州宇宙機関(ESA)の探査機はMPOという。7年にわたる旅を経て軌道投入と衛星分離を行なった後に観測が始まる。水星周回機としては米国航空宇宙局(NASA)のメッセンジャー探査機に次いで2番目だ。

二つの探査機は仕様から異なっていて相互補完的だ。日本のみおはスピン型の機体で、回転することで全方位を網羅するが、欧州のMPOはほとんど回転しない三軸固定型の機体となる。スピン型は水星上空の電離大気(プラズマ)や電磁場を測定するのに有利で、三軸固定型はカメラによるリモートセンシングに有利なので、確かに相互に補完する。複数の探査機による相互補完的な惑星探査ミッションは、過去にも火星で試みはあるものの成功例はない。

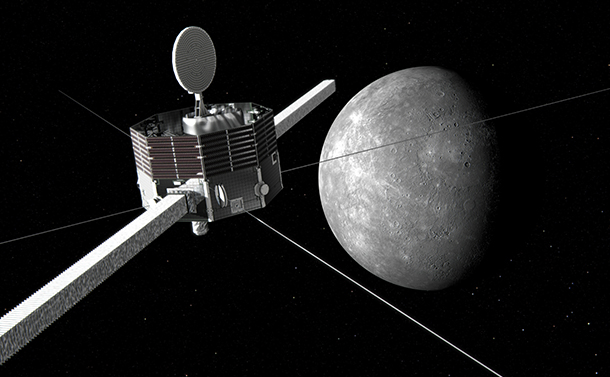

水星探査機「みお」のイメージ=JAXA提供

水星探査機「みお」のイメージ=JAXA提供これだけの陣容の探査機を送り込むのだから、それに見合った多くの謎に挑戦することになる。初探査につきものの想定外の発見こそNASAのメッセンジャーに譲ったが、メッセンジャーは発見だけして解明には至っていない。メッセンジャー探査機より幅広く精密な観測を行なうベピコロンボ計画では、これらの解明がまず期待される。なかでも重要なのは、次の三つだ。

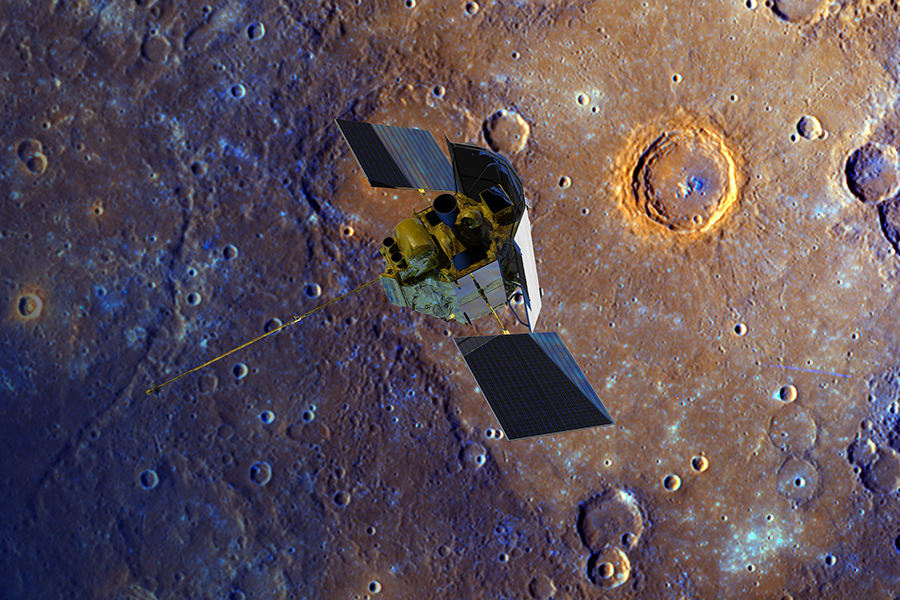

水星に接近するメッセンジャーの想像図=NASA提供

水星に接近するメッセンジャーの想像図=NASA提供MPOだと、アインシュタインの一般相対論の検証というのも観測項目もある。一般相対論の予想のひとつに水星の「近日点移動」と呼ばれる現象があるが、実は重力以外の力(放射圧など)がどのくらい水星の軌道に影響を与えているか判明しないと「証拠」にはなりきれない。そういう「力」を全部調べて、同時に精密に測定される水星の軌道が太陽重力でどれだけ説明されるかを調べるという内容だ。

宇宙探査は時代を追うにつれ、対象は遠く困難な場所になり、同時に観測装置も高度化する。それだけ準備期間も長くなる。

ここでいう「遠い」とは、地球軌道からの単純な距離ではない。重力エネルギーという意味での距離や、太陽光発電や通信の微弱さ、温度対策の困難さなども含めて「遠い」のである。だからこそ、単純な距離では火星と同じ程度の水星が、7倍も離れた木星よりも大変なのだ。例えば単純に水星周回軌道投入までにかかる時間を比較すると、ベピコロンボもメッセンジャーも、軌道投入まで7年以上の年月を要し、JUNO木星探査機の5年弱より時間距離は遠い。周回に必要な加速減速の燃料だって、木星のカリスト衛星や土星のタイタン衛星に行く場合よりも多いのだ。

到着してからも水星の方が大変だ。太陽電池の技術が急速に発達した近年では、木星ですら原子力電池に頼る必要がなくなり、日本や欧州の探査機でも木星に行けるようになった。現時点での課題は放射線対策ぐらいなものだ。それに対して水星は暑さ対策が問題だ。なんせ太陽光が地球の10倍も強いし、赤外線は20倍ともいわれる。いかにセンサー部と電子回路の温度が高くならないようにするかが探査機開発の鍵となり、打ち上げが遅れた最大の理由でもある。

幸い、水星の日陰はマイナス150°C以下と温度が低く、冷却が可能だ。それを利用して、吸収した熱を放射する設計となったが、そのため運用は綱渡りだ。みおの場合、機体のスピン軸が3度以上傾くと熱バランスが崩れて探査機が壊れる。それほどに困難なミッションでもある。ちなみに、氷点下150°Cだからこそ、日陰に氷があってもおかしくはないが、それが45億年も蒸発せずに残っているのは不思議であり、重大な謎であることは変わりない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください