変わる世界のプルトニウム政策[6]

2018年12月26日

経済産業省が12月はじめに高速炉開発の方針について発表した「戦略ロードマップ」(骨子)によると、「21世紀後半のいずれかのタイミング」において高速炉を本格的利用(実用化)することを考えて開発を続ける、としている。そして高速炉(高速増殖炉)・核燃サイクルの実現時期は、はるか彼方の21世紀終盤だろうという。これほど大きく先送りせざるを得ない状況にあるのだが、それでも経産省は実用化の旗を降ろしていない。

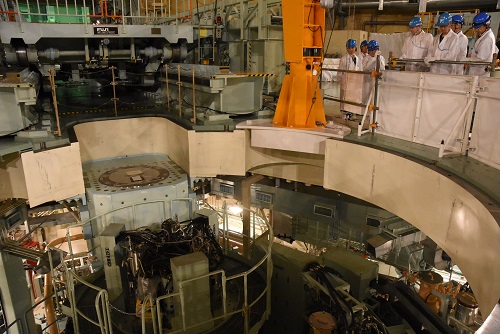

「常陽」の原子炉。日本で唯一の動く高速炉だ=茨城県大洗町、東山正宜撮影

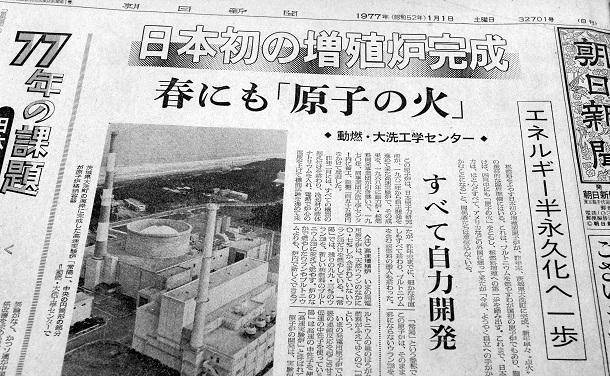

「常陽」の原子炉。日本で唯一の動く高速炉だ=茨城県大洗町、東山正宜撮影 高速増殖実験炉「常陽」の完成を報じた1977年1月1日の朝日新聞

高速増殖実験炉「常陽」の完成を報じた1977年1月1日の朝日新聞驚くのは、高速炉をナトリウム炉にするのかなど重要な基本技術も、もう一度広い選択肢から考えるとしていることだ。技術についてはもう50年以上も研究してきたはずだが、かなり振り出しに戻って考える形だ。実用化をめざすにも、具体的な姿は見えず、現実味は薄い。

意外にも、今回の方針には、フランスが建設を予定している高速炉アストリッド(実証炉)への言及がない。これまでは、もんじゅがなくてもアストリッドを使って共同研究すれば、かなりのことができると頼りにしてきた。しかし、アストリッドも費用の高騰などで建設判断が難航していると伝えられている。日仏協力はするが、アストリッドを日本の計画に明確に書くのは避けたのだろう。日本にとっても大きな痛手だ。

廃炉が決まっている高速増殖原型炉「もんじゅ」=福井県敦賀市、加藤諒撮影

廃炉が決まっている高速増殖原型炉「もんじゅ」=福井県敦賀市、加藤諒撮影要するに、2024年に将来計画の大きな判断をし、実証炉は2050年ごろ、実用炉は21世紀終盤の運転をめざす。福島第一原発事故前のエネルギー基本計画(2010年)では、「実証炉を2025年までに、商業炉(実用炉)を2050年より前に導入する」方向を示していたので、実証炉も、実用炉も大きく先送りされた。

先送りするだけでなく、国、メーカー、国の研究機関、電力会社が協力して、もう一回、適切な炉概念から考え直そうとしている。世界ではこれまで、ナトリウムを冷却材にする炉が一般的で、日本でもその研究に集中してきたはずだが、必ずしもそれに縛られずに検討を行うとしている。開発初期のころに戻るような感じだ。

過去の原子力長期計画などをみれば、核燃サイクルの実現性は「逃げ水現象」のように、先へ先へと遠ざかっている。今回の「方針」でもさらに遠くへ逃げた。サイクルの実現可能性がますます小さくなっている証拠だが、政府は今回、それでも実現をめざす旗を降ろさなかった。

原子力長期計画などにおける高速炉の記述

【1967年原子力長期計画】1970年代後半に原型炉(もんじゅ)運転、1990年ごろまでに実用炉運転

【1982年原子力長期計画】90年ごろに「もんじゅ」臨界。2010年ごろに実用化。

【1994年原子力長期計画】2030年ごろに実用化。

【2010年エネルギー基本計画】実証炉を2025年ごろまでに、実用炉を50年より前に導入。

【2016年】もんじゅ廃炉を決定

【2018年今回の方針】現実的なスケールの高速炉(実証炉)を50年ごろ建設、高速炉の本格的利用(実用炉)は今世紀後半のいつか。

方針の中には、その理由、説明が書いてあるが、そこにはかなり無理なストーリーもある。

「もんじゅ」は燃料の取り出しを前に原子力規制委員会の視察を受けた=福井県敦賀市、八百板一平撮影

「もんじゅ」は燃料の取り出しを前に原子力規制委員会の視察を受けた=福井県敦賀市、八百板一平撮影二つ目の理由は、高速炉の技術競争の問題だ。当面の間、多様な高速炉技術の競争を促進する方針で、あたかも各メーカーが技術開発、競争に取り組み、その中から電力会社が技術を選ぶようなイメージを描いている。しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください