「名」を取って「実」を捨てる日本政府

2019年01月09日

昨年12月26日、日本政府は国際捕鯨委員会(IWC)を脱退する旨、国際捕鯨取締条約の寄託国である米国に伝えた。2019年6月30日をもって脱退が確定する。「このままIWCにとどまっても商業捕鯨再開の可能性はない」というのが脱退の理由であり、27日朝刊の一面トップでは「30年ぶりに商業捕鯨再開」と報じた媒体が少なくなかった。脱退でなにがどうなるのか、考えてみたい。

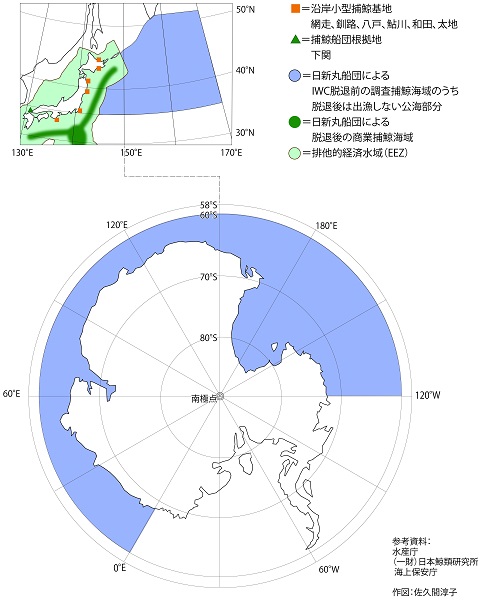

まず、地図を見ていただきたい。

調査捕鯨海域と商業捕鯨海域

調査捕鯨海域と商業捕鯨海域IWC脱退後に「商業捕鯨を再開する」と日本政府が公表した海域と、これまでIWC加盟国として調査捕鯨を行ってきて「脱退後は捕鯨を行わない」とした公海域を示している。

公海域で調査捕鯨をしていた船団は、日本の太平洋岸に濃い色で線状に示した海域で、商業捕鯨を実施するらしい。北西太平洋と南極海の地図は緯度の縮尺を合わせてあるので、おおよその面積の差はつかめるだろう。操業海域だけでも大幅な縮小だ。そしてあきらかに「公海からの撤退」である。

調査名目とはいえ条約の下で捕鯨をし、その肉を国内に供給してきた海域の大半は公海だった。南極海からは、もっとも多いときには3500トンの鯨肉がもたらされた。

これに対して、今後商業捕鯨を行うのは排他的経済水域内(200カイリ内)のみで、しかも日本海や東シナ海ではやらない。オホーツク海に面した北海道の網走以外は、すべて太平洋側だ。

北から、釧路(北海道)、八戸(青森)、鮎川(宮城)、和田(千葉)、太地(和歌山)と、これら6カ所を拠点にして、沿岸小型捕鯨業者が、沿岸部でミンククジラの商業捕獲を開始する。ここ30年間、ミンククジラの商業捕鯨を止められて、代わりにツチクジラやコビレゴンドウなどを捕獲してしのいできた事業者たちだ。

そしてその沖側では、これまで南極海や北西太平洋の公海で調査捕鯨を行ってきた、共同船舶(株)所属の日新丸船団がイワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラを追う、としている。北は歯舞群島の東、南は種子島の西までの細長い海域だ。かつて小笠原諸島の母島には捕鯨基地があったことから、その周辺海域に期待がかかっているようだ。

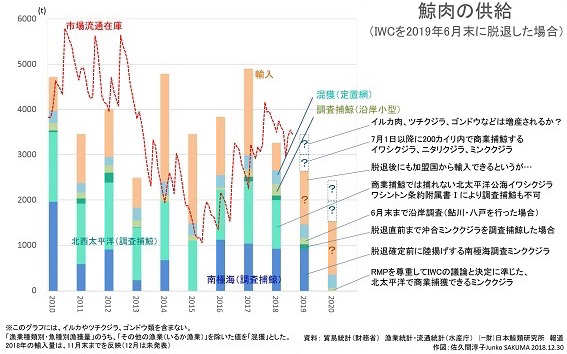

次に、グラフを見てほしい。

鯨肉供給の推移

鯨肉供給の推移2010年以降に、日本国内向けに供給されたヒゲクジラ類の肉の重量を、供給方法別に色分けしたものだ。

棒グラフは下から、南極海での調査捕獲による鯨肉(クロミンククジラ、ナガスクジラ)、北西太平洋での調査捕獲による鯨肉(イワシクジラやニタリクジラ、ミンククジラ)、沿岸域で小型業者が実施する調査捕獲による鯨肉(ミンククジラ)、定置網に混獲される鯨肉(ヒゲクジラ類)輸入される鯨肉(ナガスクジラ、ミンククジラなど)となっている。赤い破線は、各月末の市場流通在庫である。

2018年の供給量のうち、輸入については11月末までに通関した量を記した。12月にまとまった量のアイスランド産ナガスクジラの肉が通関しているかもしれないが、その統計の発表は早くても1月末だ。2019~20年の供給量は、一部を「?」で示した。

北西太平洋での調査捕獲に関してはミンククジラだけを抜き出して色を分けてある。

ここには、沿岸小型捕鯨業者が捕るツチクジラや、いるか漁業で供給されるイルカ類(ハクジラ類)の肉は含まない。それらは現状では、およそ500トンとみられる。

今後、どのくらいの量の鯨肉がどんな方法で供給されるのかはっきりしないため、注釈が煩雑になっている点をお許しいただきたい。

いずれにしろ、「商業捕鯨再開」はするものの、その海域は、これまで調査捕鯨を行ってこなかった太平洋側の200カイリ内である。捕獲可能頭数はまだ発表されていないけれども、採算が合うような捕獲頭数になるかどうかというと、かなり怪しい。国産鯨肉の供給量が格段に減るのは間違いない。その不足分を補うために輸入が増える可能性が高い。

地図とグラフからわかることは、IWCを脱退して商業捕鯨を始めるにあたっては、捕鯨をする海域が脱退前よりも格段に狭くなり、鯨肉の生産量もかなり減る。足りない分は輸入に頼る、というものである。そんな「名ばかり」の商業捕鯨再開を、なぜするのか。鯨肉供給の側面からまとめてみる。

IWCを脱退した場合には、同条約8条で加盟国に認められている科学研究のための捕獲を許可する権限が、なくなる。

現在、日本政府の特別許可証を持った日新丸船団は南極海にいて、クロミンククジラを上限333頭、調査のために捕獲しつつある。帰港は2019年3月末日までのどこかだ。脱退が確定する前に、南極海産クロミンククジラの最後の陸揚げをして、南極海での30年にわたる調査捕鯨は終了となるはずだ。

調査捕鯨を担ってきた捕鯨母船の日新丸

調査捕鯨を担ってきた捕鯨母船の日新丸その代わり、IWCで現在中止となっている商業捕鯨の実施が、脱退によって可能になる。

だが、国際捕鯨取締条約の「傘」を外れてしまうので、他の国際条約の縛りに直接さらされて、商業捕鯨は非常に厳しい条件下で実施することになる。

まず、国連海洋法条約(1994年発効)だ。65条によれば、もし南極海で捕鯨をするならば、適切な国際管理機関を通じて、関係国と協調しながら進めなければならない。

「適切な国際管理機関」であるIWCを脱退するので、IWCに代わる組織に所属する必要がある。しかし、現状では設立の動きがない。なぜ、「適切な国際管理機関」が作れないかというと、南極海ならば、オーストラリア、ニュージーランドとの協調は外せない。どちらも、いわゆる「反捕鯨国」だ。日本が捕鯨をするために協力する国々ではない。

日本周辺海域はどうだろう。アメリカ、ロシア、北朝鮮、韓国、中国などと協調して、日本が自国近海で行う捕鯨に付き合ってもらえるだろうか? じつは、1998年にロ・中・韓と4カ国での設立が試みられたことはあるが、実現しなかった。

そこで、65条が「適切な国際管理機関を“通じて”」としていることをよりどころにして、当面はIWCにオブザーバー参加することで、65条の要件を満たせる、と日本は解釈している。

オブザーバー参加がすんなりいくかどうか、IWC加盟国の動きが気になる。それもさることながら、三行半を突きつけて出て行ったと思ったら、軒先を借りるのだという。しかも、脱退したから商業捕鯨を再開するけれども、公海には行きません、といい、日本の排他的経済水域の半分も利用しない考えのようだ。

これはいささか奇妙な判断だ。

なぜならば、1997年にIWCにおいてアイルランドが提案し日本が強く拒否した妥協案が「公海での捕鯨をやめる代わりに、日本沿岸での商業捕鯨を認める」というものだったからだ。2010年に当時のIWC議長、チリ政府代表であるマキエラ氏がまとめた妥協案でも「沿岸域に捕獲枠を認める代わりに公海域での捕獲を大幅に減らす」内容が盛り込まれていた。

さかのぼれば、1988年には米国が日本に対して「南極海での調査捕鯨をやめるならば、沿岸小型捕鯨の捕獲枠を認めるよう各国に働きかける考えがある」と日本に打診してきている。

加盟国としていずれをも受け入れてこなかった日本が、このたびIWCを脱退した上で、事実上これらの妥協案を自ら選択したことになるからである。脱退になんのメリットを見いだしたのだろう。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください