脱退の前にやるべきことをしなかった政府、専門家の声を聴く体制が必要

2019年01月12日

国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退に関する質問に答える菅義偉官房長官=2018年12月26日午前、岩下毅撮影

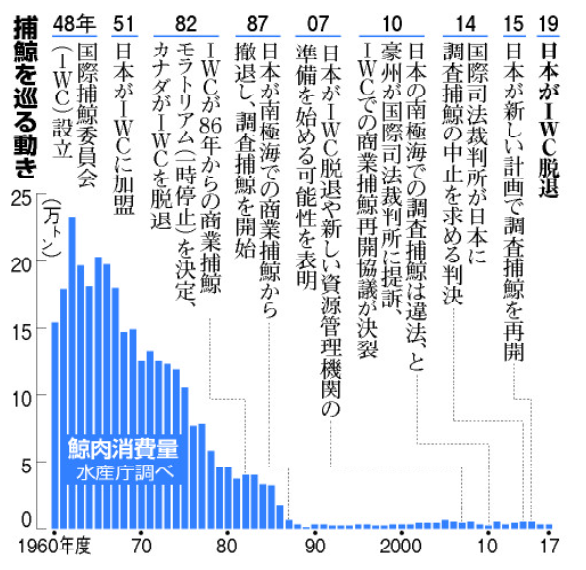

国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退に関する質問に答える菅義偉官房長官=2018年12月26日午前、岩下毅撮影 漁業法改正の時も感じたが、政府、官僚や政治家と、科学者や当事者との議論が足りない。国際法の専門家によると、IWCを脱退しても、国際機関の合意を得ずに沿岸捕鯨を再開するのは国連海洋法条約に抵触する恐れがあるという。脱退を決めた政治家たちはこのことを理解していたのだろうか。南極海調査捕鯨の是非をめぐって国際司法裁判所に訴えられた時も、2014年の判決前に国際法の専門家が敗訴を予測し、関係者に伝えたと聞いている。しかし、判決後に「敗訴は想定外」のような見解が関係者から出された。少なくとも国際問題については、専門家の諫言を聞かない態度では、何も解決しない。

日本のIWC脱退で、IWCの役割は終わるかもしれない。モラトリアム(商業捕鯨の一時停止)を

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください