科学予算をケチってきた日本は、技術競争でも後塵を拝しはじめている

2019年01月16日

5年ぶりに月軟着陸に挑戦した中国が、今度は裏面への着陸という人類初の快挙をなしとげた。米国とロシア(旧ソ連)以外の諸国による月・惑星探査としては、日本のはやぶさ(2003年打ち上げ)による小惑星サンプルリターンの成功(2010年)と、欧州宇宙機関(ESA)のロゼッタ(2004年打ち上げ)による彗星周回・着陸(2014年)につぐ快挙である。

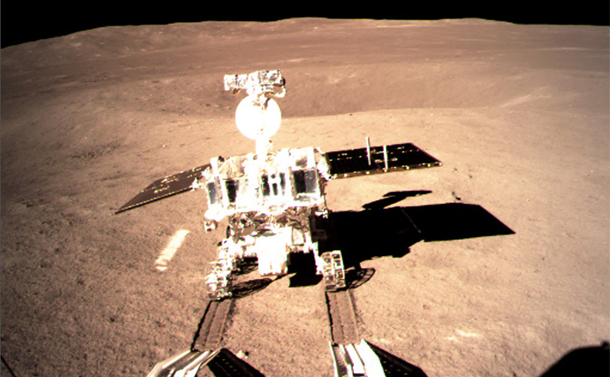

嫦娥4号から月面に降りる探査車「玉兎2号」=国家航天局提供

嫦娥4号から月面に降りる探査車「玉兎2号」=国家航天局提供特に減速したのがロシアの太陽系探査だ。過去30年で火星に2度挑戦したのみで、いずれも地球離脱にすら至らない失敗に終わっている。その結果、減速の少なかった米国を、ロシア、欧州、日本、中国、インドが追う展開となった。だから旧ソ連陣営の宇宙関係者には冷戦時代を懐かしむ人が結構いる。これが21世紀に入ってからの太陽系探査の流れだ。

太陽系探査に必要なのは、ロケットの打ち上げ能力と探査機本体の技術だ。後者には探査機専用のエンジン(月や惑星の重力に逆らえるだけのパワーを持ちつつきちんと制御しなければならない)や通信、温度、電源などを制御する電気技術、過酷な環境で円滑にパネルなどを動かす機械技術、通信できない状況で探査機を動かす自律制御技術などがあり、それぞれが先端技術の粋だ。その意味では、有人ミッションと異なる困難を持つ。

今回の嫦娥4号の裏面着陸は、これらの技術の全てで世界最先端レベルの追いついたことを意味する。とりわけ「重力に逆らって着陸させる」「常時、長距離の間接通信のみ」「月面探査車」「半月に渡る月の夜間で生き残る」というのは日欧ですら実現していないほどに難度が高い。それも独自技術でだ。宇宙関係の技術は米国の対中国輸出規制や予算規制のためにロシア以外から技術を参照できないからだ。

もちろん、探査機技術の総合力としては今でも日欧のほうが優れている。探査機の技術が(熱や放射線対策で)大変な木星や水星のミッションは今の中国ではまだ早い。しかし今の状況は20年前には想像もできなかったことだ。その頃、日本は既に火星探査機を打ち上げ、欧州も火星・彗星の探査機を製作中だった。一方の中国は静止衛星こそ実現していたものの、それ以上は有人宇宙船の開発(2003年打ち上げ)に注力していて、月に行くような話すらなかった。

この分だと、無人探査の分野でも日本は中国に追い抜かれるだろう。現に月からのサンプルリターン(今の日本には全く無理)を今年中に予定しているし、火星探査・金星探査を国策レベルで計画して、2020年代前半には確実に実行すると見られる。勢いは4年前にアジア初の火星探査機を成功させたインドにもある。そして両国とも火星・金星のあとには高確率で小惑星や木星、水星に向かうだろう。

中国とインドに勢いがあるのは、普通の科学ミッションとは別枠の予算を月・惑星ミッションに潤沢に組んでいるからだ。その根底には、これらのミッションや有人ミッションが「科学などの未知への冒険と探究に技術の粋を使って挑戦することが、文明人とサルの違いだ」という精神的満足を国民にもたらすことへの深い理解がある。一種の国威発揚ではあるが、あらゆる種類の国威発揚の中では最も有益なものだ。はやぶさだって日本の国威発揚に多いに寄与した。国威発揚の平和利用ってやつだ。

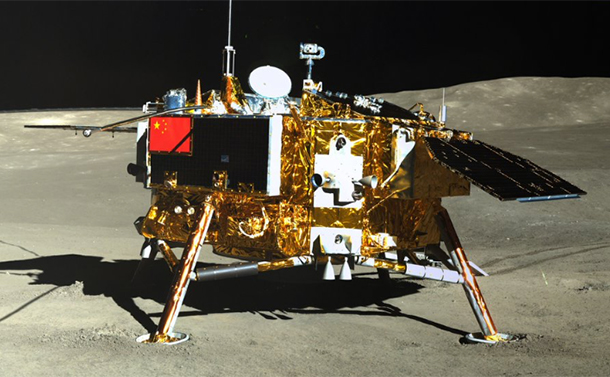

探査車側から撮影された月面上の嫦娥4号=国家航天局提供

探査車側から撮影された月面上の嫦娥4号=国家航天局提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください