訂正された早野龍五・東京大名誉教授らの論文に潜んでいた矛盾点

2019年02月04日

福島の放射線被曝をめぐって大きな影響力を持ってきた主要論文に、このほど重大な誤りが見つかった。東京大の早野龍五名誉教授らが執筆した論文シリーズの1本で、「宮崎・早野第2論文」と通称される。誤りは、論文の根幹に関わっている。

WEBRONZAでは当初から早野さんの論文を取り上げ、また黒川さんの問題指摘も公開してきた。論文を載せた学術誌には「査読者」と呼ばれる専門家がいて事前にチェックし、掲載後は多くの人に読まれてきたが、そうした大勢が気づかなかった欠陥を黒川さんは見逃さなかった。一体どんな手法だったのか、具体的に見ていこう。

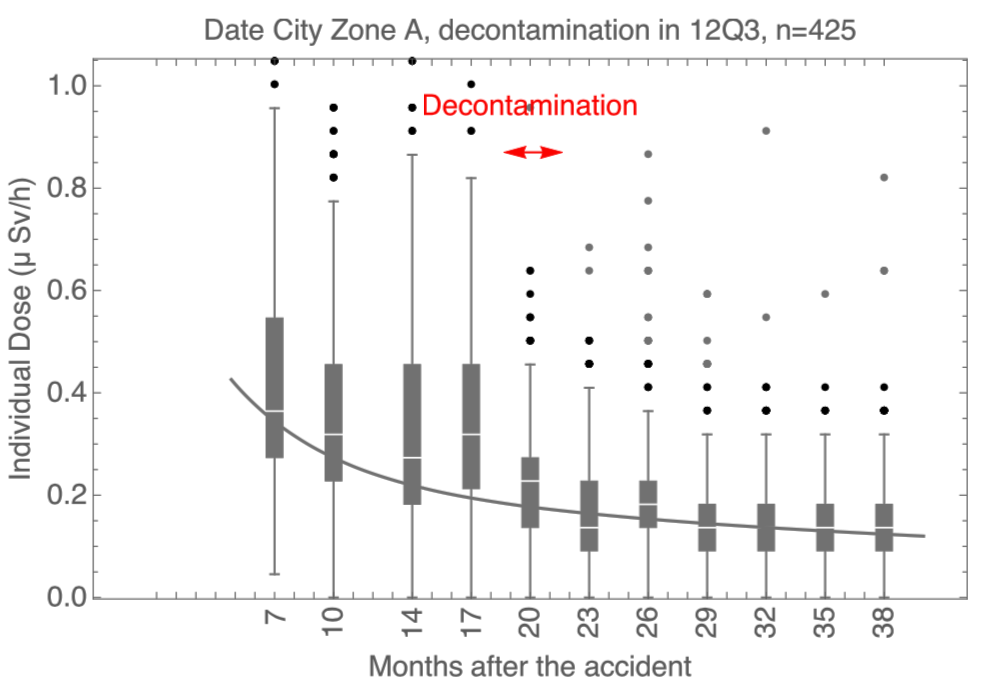

【図1】汚染度が高いA区域の住民の個人線量。(論文ではFigure6として掲載されている)

【図1】汚染度が高いA区域の住民の個人線量。(論文ではFigure6として掲載されている)では、この論文中の主要なグラフを見てみよう。図1は、論文でFigure6として掲載されている。縦軸が被曝線量で横軸が事故から何カ月後かを示す。赤い文字は除染が行われた時期だ。これを見ると、個人の被曝線量が時間とともに減っていく様子が分かる。

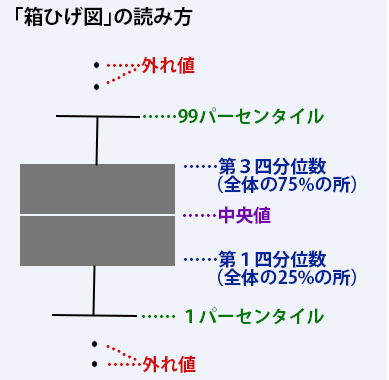

データを小さな順に並べて示される「箱ひげ図」の読み方

データを小さな順に並べて示される「箱ひげ図」の読み方黒川さんが注目したのは、この「外れ値」の数だ。図1には汚染度が高い区域における425個のデータが示されているので、ひげの片側には1%分にあたる4点ほどしか外れ値がないはずだ。ところが場所によっては8点もある。「データ集計の誤りに違いない」。黒川さんはそう直感した。

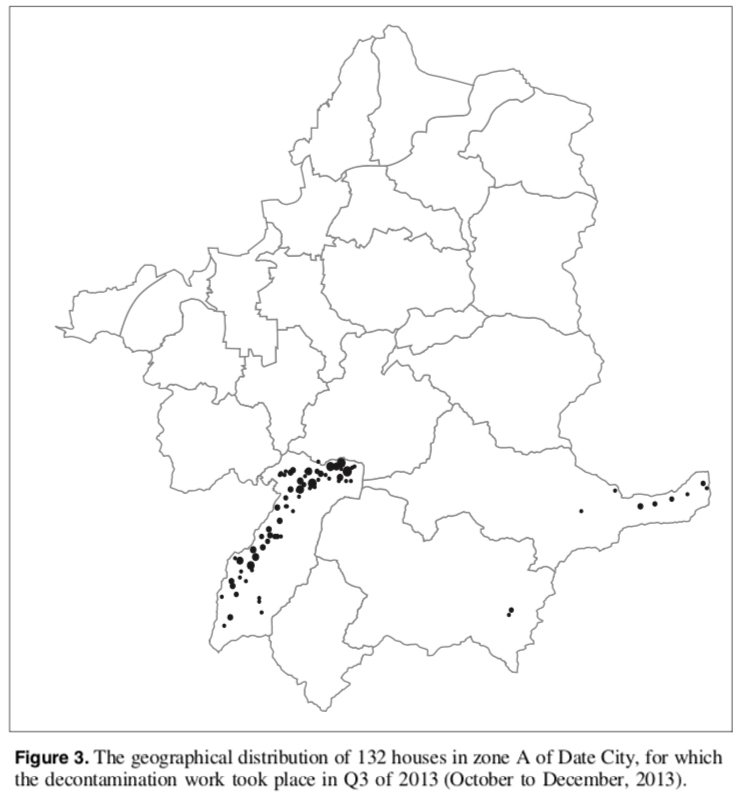

【図2】A区域の世帯の位置。(論文ではFigure3として掲載されている)

【図2】A区域の世帯の位置。(論文ではFigure3として掲載されている)黒川さんは、この図を見ても「おかしい」と気づいた。

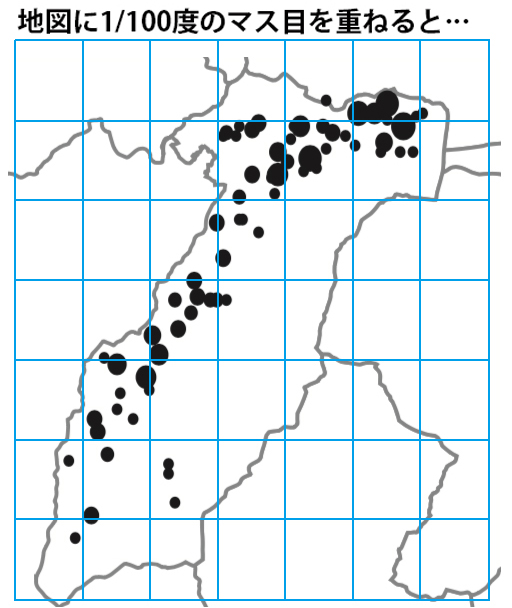

緯度と経度が1/100度のマス目を地図に重ねると

緯度と経度が1/100度のマス目を地図に重ねると左図に、このマス目を地図の一部に重ねてみた。すると、マス目よりもずっと細かい精度で、世帯の位置が示されているのが明らかである。黒川さんは強い疑問を抱いた。「なぜこんな地図が描けるのか」。また伊達市は面積260平方kmなので、市全体を示した地図にあらわれる地点数もせいぜい260個ほどのはずだが、論文中のほかの地図ではずっと多くの地点が打たれている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください