縄文人だって弥生人だって個人の遺伝情報が求められている

2019年03月06日

ヒトのゲノム(全遺伝情報)を詳しく調べようと、情報のもととなる細胞内のDNAの配列を明らかにしてきたヒトゲノム解読。かつてのように代表的な一例を把握して応用を広げる時代から、一人ひとりのDNA配列を明らかにして役立てるとともに、集積したデータを活用しようという「パーソナルゲノム」の時代を迎えている。ヒト1人が持つゲノム(約30億塩基対)の解読を目指して1990年に始まったヒトゲノム解読プロジェクトでは、約30億ドル(約3300億円)もの巨額が投じられた。それが今では、1人の解読コストは1000ドル(約11万円)にまで下がり、いずれは100ドルにも近づく勢いだ。こうした加速度的な技術革新と価格破壊によって、パーソナルゲノムを解読する流れは、体質のチェックから病気の治療へと医学的に役立てられ始めたのはもちろんのこと、古い遺跡から出土した古人骨の調査研究にも波及している。

古人骨のDNA配列を読む取り組みは1980年代の終わりごろから、細胞内小器官であるミトコンドリアに含まれるDNAを対象に始まった。だが、大量の遺伝情報を蓄積する核のDNAを抽出しての解読は、その情報量の多さなどが災いして、なかなか進まなかった。それでも2010年になって、ドイツのグループがネアンデルタール人での解読成功を発表し、その遺伝情報の一部が交雑を通してアフリカ大陸以外の現代人に伝わっていることを報告して話題になるなど、徐々に成果は積み上げられてきた。

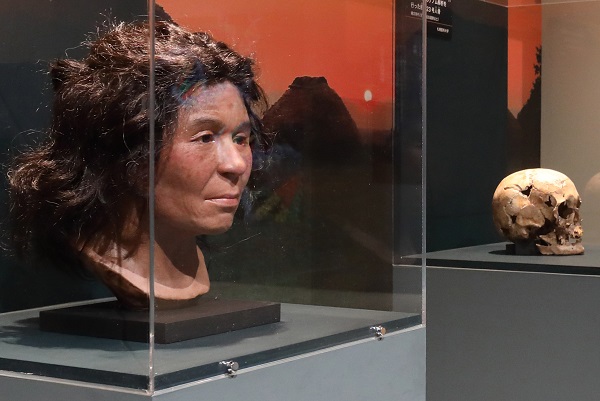

遺伝子が関与する特徴を考慮した縄文人女性の復顔像(左)。右は、もととなるDNA解析をした北海道礼文島の船泊遺跡から出土した23号人骨の頭骨=国立科学博物館で2018年に開かれた特別展「人体」における展示

遺伝子が関与する特徴を考慮した縄文人女性の復顔像(左)。右は、もととなるDNA解析をした北海道礼文島の船泊遺跡から出土した23号人骨の頭骨=国立科学博物館で2018年に開かれた特別展「人体」における展示日本人のルーツを探る上で、これまでも注目されてきた縄文人と弥生人。縄文人は彫りが深い顔つきで背は低め、弥生人はのっぺりした顔つきで背は高めといった身体的な特徴を持つと言われる。そして、稲作や金属器が大陸から伝えられた弥生時代には、それをもたらした弥生人が渡来し、日本列島の先住民だった縄文人との混血によって、その後の日本人が形成されていったという「二重構造説」が、長く有力視されてきた。

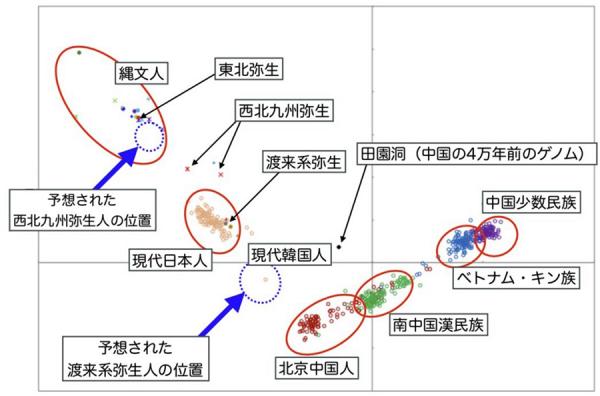

科博の篠田謙一副館長(人類研究部長)たちはヒトのDNAに含まれる1塩基の違いに関する情報をもとに、主成分分析という統計手法でアジアにおける人類集団の類似性を図式化している。図の中の位置が近ければ、それらの集団は互いによく似ていることを意味する。欧米の研究でも使われており、人類集団を比べる上では、標準的に用いられるようになってきた手法だそうだ。

主成分分析の結果を示した図。東南アジアから東アジアの現代人集団に、縄文人や弥生人などのゲノムデータを投影したもの=篠田謙一さん提供

主成分分析の結果を示した図。東南アジアから東アジアの現代人集団に、縄文人や弥生人などのゲノムデータを投影したもの=篠田謙一さん提供

渡来系弥生人としてDNA解析の対象となった安徳台遺跡5号人骨=国立科学博物館の企画展「砂丘に眠る弥生人」の展示

渡来系弥生人としてDNA解析の対象となった安徳台遺跡5号人骨=国立科学博物館の企画展「砂丘に眠る弥生人」の展示有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください