生命理学専攻が研究分野を絞らずに教授・准教授を女性限定公募、それが呼び水に

2019年03月08日

名古屋大学=名大提供、2次使用禁止。撮影は空撮の天成。

名古屋大学=名大提供、2次使用禁止。撮影は空撮の天成。3月8日は、国連が定めた「国際女性デー」である。日本では、第二次安倍内閣が女性活躍推進を日本の成長戦略の一つに掲げており、少しずつではあるが女性を取り巻く環境は改善されている。しかし、世界経済フォーラム(WEF)による男女格差の度合いを示す「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」によると、日本は149か国中110位(2018年)とG7諸国で最下位であり、この統計レポートが始まった2006年からの伸び率からすると、日本は男女平等までにあと108年もかかるそうだ。今から108年前というと、明治時代後半である。気が遠くなる年月だ。

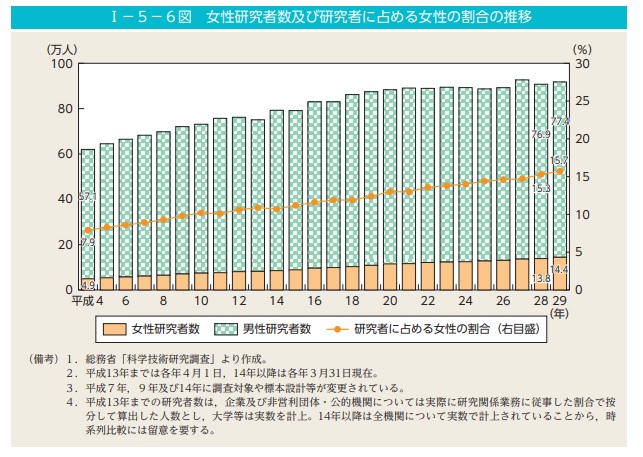

女性研究者の人数と割合の推移。最新の女性比率は15.7%=平成30年版男女共同参画白書から

女性研究者の人数と割合の推移。最新の女性比率は15.7%=平成30年版男女共同参画白書から本稿では、日本の科学分野における男女格差の現実を、私が所属する名古屋大学の生命理学専攻での経験を軸にお伝えしたい。

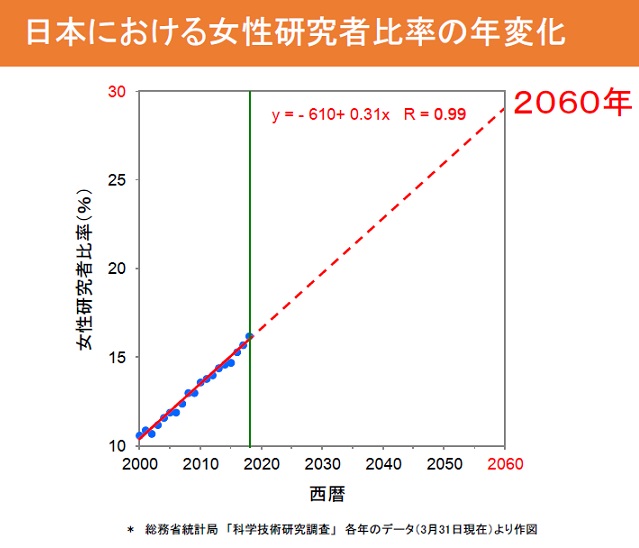

まず、日本全体の状況として、日本は主要諸国と比べ女性研究者数が極端に少ないことが以前から指摘されてきた。そこで、文部科学省は、2006年から女性研究者を増やすための本格的な支援プログラムを始めた。現在、多くの大学で学内保育園の設置や、育児中の女性研究者に支援員を付けるなど、さまざまな両立支援策が実施されている。しかし、研究者に占める女性の割合は、2006年の11.9%から2017年の15.7%に増加したに過ぎない(上のグラフ)。第4期科学技術基本計画で目標とされた30%に到達するのは、グラフの上では40年後の2060年である(下のグラフ)。

女性研究者の増加率が今のペースだと、30%に到達するのは2060年になる。

女性研究者の増加率が今のペースだと、30%に到達するのは2060年になる。一方、名古屋大学の生命理学専攻では、2006年には2名だけだった女性教員が10年後の2016年には18名にまで増加し、国が目標とする30%近くになった。その後、少し減少した時期はあったが、この4月には教授1名を含む4名の女性教員が着任する。

このような事例は日本の中で非常に珍しく、米国科学誌Scienceの記事にも取り上げられた。「なぜ、こんなに急激に増やすことができたのか?」と記者に聞かれたが、教授などの上位職を女性限定で公募した人事が大きな呼び水になったことは間違いない。

女性研究者を増やすには、まず女子学生をはじめとする若手の育成から、と考えがちである。しかし、たとえその層が増えたとしても、そのまま上位職の増加にはつながらないという「水漏れパイプ現象」というものが知られている。一方で、上位職なら制度を変えることが可能で、そこに女性が増えれば女性が働きやすい環境への改善に直結する。このような考えから名古屋大学は、上位職に絞った女性限定人事を2011年に開始した。

ところが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください