被害と危機が強調される理由

2019年05月01日

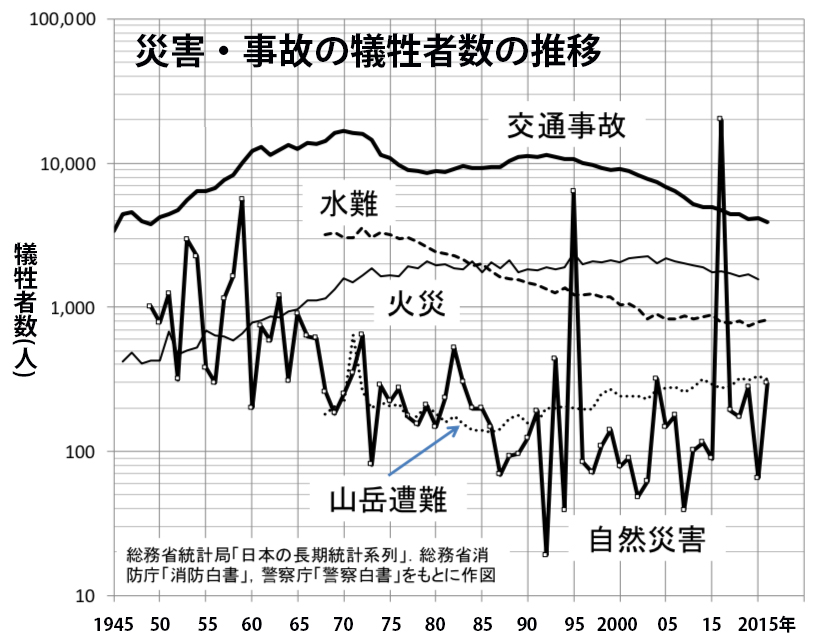

平成を振り返る論調のなかで、「平成は大災害の時代だった」「巨大災害時代のはじまり」といった指摘に違和感を覚えてきた。たしかに、大災害があった時代であることは間違いない。しかし、もともと日本は災害列島。ほかの時代に比べて自然災害が多かったのか。危機感が強調される将来の大地震は巷間いわれるほど切迫しているのだろうか。

東日本大震災を伝える翌日の新聞

東日本大震災を伝える翌日の新聞こうした災害を列挙して「平成は大災害の時代だった」と言われれば納得するだろう。そもそも、日本は地震が起こりやすい場所に位置し、台風の常襲地でもある。火山も多く、自然災害に見舞われやすい。平成であろうが江戸時代であろうが、災害が多いのは間違いない。平成は特別な時代だったと言えるのか。

大災害の多寡を時代ごとに比較するため、まず、気象庁が「顕著な災害を起こした」として名称を決めた災害から考えてみる。命名するかの裁量に幅はあるけれど、気象、地震、火山の災害にわけて、一定の基準を設けている。

気象庁が命名した災害は、平成の30年間で計30回あった。内訳は、気象災害13、地震災害15、火山災害は2だ。その前の30年間はどうか。1959年(昭和34年)から1988年(昭和63年)では計34回で、内訳は気象14、地震17、火山3だ。この数は、平成も、その前の昭和後半も、さほど変わらない。

東日本大震災の津波で大きな被害を受けた宮城県名取市=2011年3月12日

東日本大震災の津波で大きな被害を受けた宮城県名取市=2011年3月12日命名された平成の災害での犠牲者数を足し合わせると、東日本大震災と阪神大震災だけで2万8000人を超え、30の災害では3万人を超える。

昭和後半の命名された34の災害での犠牲者は、1959年(昭和34年)の伊勢湾台風で5098人、1972年(昭和47年)と1982年(昭和57年)には豪雨や台風で、それぞれ400人以上が犠牲になった。これら34の災害での犠牲者は約8200人。

もちろん、命名された災害以外にも亡くなった方がいるので、それぞれ合計数はもっと増えるが、東日本大震災と阪神大震災がおきた平成の災害による犠牲者は、その前の30年間よりもずっと多い。

さらにさかのぼったらどうか。内閣府が防災白書で整理した昭和20年以降の主な自然災害のリスト、それ以前は気象庁がまとめている明治以降の大きな地震や津波の表から整理してみる。

その前の30年である1929年(昭和4年)から1958年(昭和33年)には、大きな地震や大きな台風被害が相次ぎ、1933年(昭和8年)の昭和三陸地震で3064人、1943年(昭和18年)の鳥取地震、1944年(昭和19年)の東南海地震、1945年(昭和20年)の三河地震、1946年(昭和21年)の南海地震で、それぞれ犠牲者は1000人を超え、1948年(昭和23年)の福井地震では3769人が犠牲になった。昭和前半の30年間の大きな災害では計約2万8000人になる。

阪神大震災で激しく炎上する神戸市の市街地=1995年1月17日

阪神大震災で激しく炎上する神戸市の市街地=1995年1月17日30年ごとに災害による犠牲者の数を考えると、平成の30年間は、昭和後半の30年間に比べると多かったが、昭和前半の30年間とは同程度で、明治の終盤から昭和初期にかけての30年間よりもはるかに少ない。

明治の後半には、1896年(明治29年)の明治三陸地震で2万1959人、1891年(明治24年)の濃尾地震で7273人が犠牲になっている。

災害被害の経年変化についての精緻な研究がある。静岡大学防災総合センター教授の牛山素行さんは、2017年に「日本の風水害人的被害の経年変化に関する基礎的研究」と題する研究を土木学会の論文集で発表した。

自然災害と不慮の事故の犠牲者数(牛山素行さんの研究から)

自然災害と不慮の事故の犠牲者数(牛山素行さんの研究から)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください