正確な1キログラムを実現する技術を持つのは日・米・独・カナダだけ

2019年05月29日

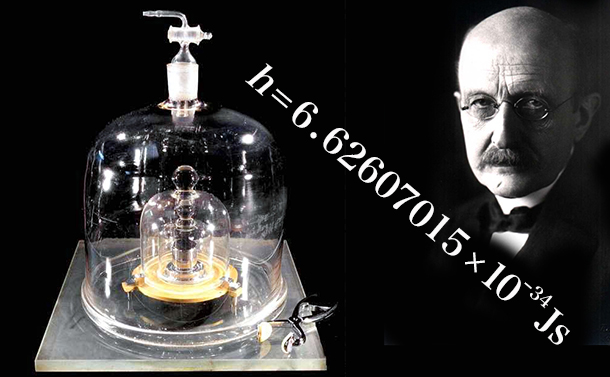

キログラム原器と、プランク定数、そしてブランク定数の生みの親であるマックス・プランク

キログラム原器と、プランク定数、そしてブランク定数の生みの親であるマックス・プランク実は2018年11月16日、キログラムやアンペアなど、いくつかの単位の新定義がメートル条約加盟国総会である、国際度量衡総会で採択され、その新定義が2019年5月20日から実施されたのである。本稿では普段当たり前のように使っている単位の意味とそれを支える仕組みや今後の展望について紹介したい。

我々は日々いろいろなものを測っている。例えば体重が60キログラムだとしたら、これは1キログラムの60倍ということである。測った結果は数値×単位で表される、つまり単位の何倍に相当するかが測定結果である。

単位は、世界中どこでも、そしていつの時代でも同じであることが必要である。現在、世界的に使われているメートルやキログラムという単位は、18世紀末のフランスで生まれた。それまでは都市や業種によりさまざまな単位が用いられたことから、誰もが共有できる、普遍性をもった単位を定めることにしたのである。

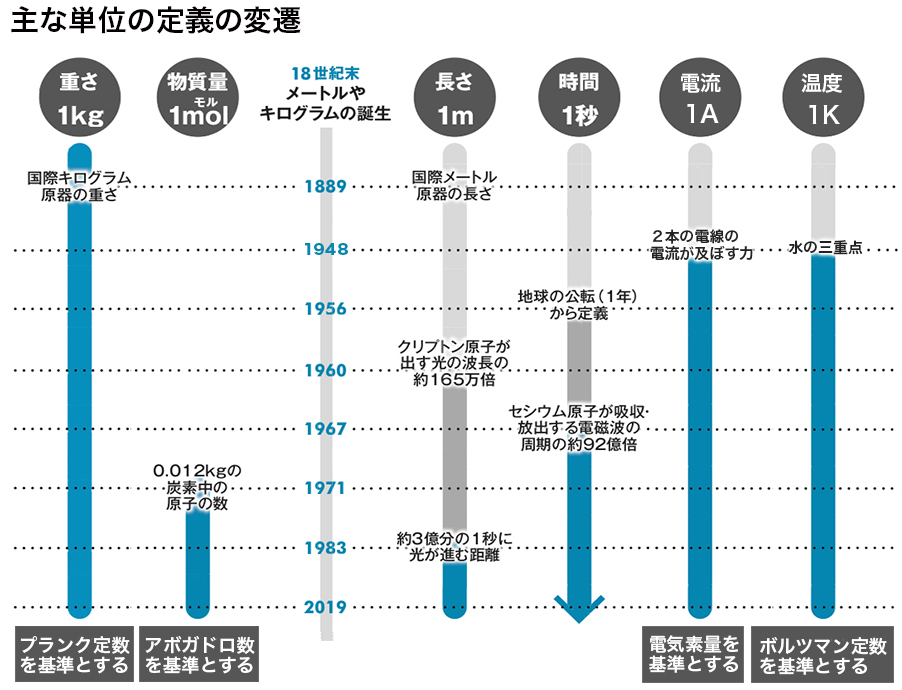

最初に地球の大きさ(測量結果)をもとに長さの基準となる「メートル」を「赤道から北極までの長さの1千万分の1」として定めた。つぎに10センチメートル立方、すなわち1リットル分の水の重さを1キログラムとした。それまで人間の体(フィート=足)などを基準にしていたのに対し、地球の大きさや水の重さ(密度)という普遍性をもった自然物を基準としたのである。

これは徐々に世界に浸透し、1875年に「メートル条約」と言う、単位統一を目的とした国際条約が結ばれた。日本は1885年(明治18年)に加盟している。この際、メートルとキログラムの基準を安定して維持するために、当時最先端の冶金工学などを駆使して、決して錆びず、摩耗にも強い金属(白金イリジウム合金)でメートルの基準(国際メートル原器)とキログラムの基準(国際キログラム原器)を作成し、パリに設立した国際度量衡局で管理することにした。もともと地球の大きさや水といった自然物の普遍性をよりどころと期したメートル法だったが、結局、金属製の原器と言う人工物を単位の定義にしたのである。

そして各国はそのコピーを国内用原器として持ち帰り、定期的に国際原器と比較してきた。日本でも筆者の所属する産業技術総合研究所の前身組織がその任にあたってきた。

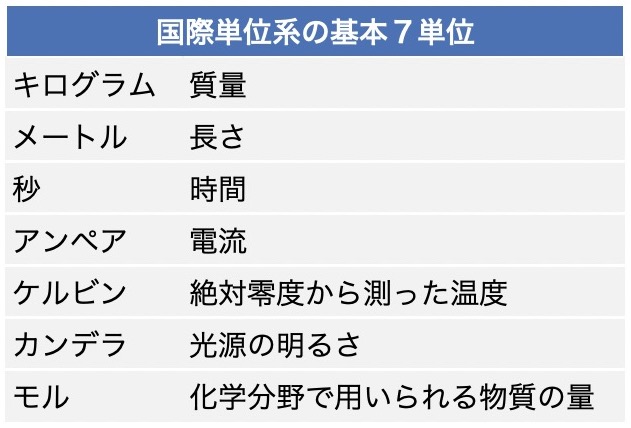

その後、時間の秒、電流のアンペア、温度のケルビン、など合計7つの単位が生まれた(右の表)。この7つの単位があれば、あらゆる測定結果を表現できる。ちなみにこのような単位の仕組みを国際単位系と呼んでいる。

さて、我々が重さを認識するのは、地球の引力によってである。質量の大きい物質ほど地球と引き合う力が強いので、我々は「重い」と感じる。引き合う力が弱い物質は「軽い」と感じる。

例えば体重計は人間と地球との間にはさまって、双方が引き合う力を測っている。その体重計の目盛が正しいことを確認(校正と言う)するには、基準となる分銅が必要となる。結局質量を測るとは、基準となる分銅との比較に他ならない。そして、最初の基準となるのが国際キログラム原器なのである。正確な測定には、正確な基準が必要であることはご理解いただけるだろう。

ところが国際キログラム原器が質量の定義になって以来100年余りの間に、原器自体に1億分の1オーダーの変動が疑われるに至ったのである。国際原器が変動すればそれにつれて世界中の質量の測定値が変動することになる。日常生活には影響を与えない、ごくわずかな変動だが、今日のハイテク社会では無視できない。

また変動を別にしても、世界で一つしかない人工物を基準にしては、いつ破損や紛失が起こるか判らない。このような危惧の下、世界中の研究機関が協力し、数十年がかりでようやくキログラムの定義が変わったのである。

単位の定義が変わるのはこれが初めてではない。これまでも科学の進歩とともに、より精度の高い基準へと単位の定義は改定されてきた。例えば、メートル原器は1960年に定義の地位を失い、光の波長が長さの定義となった。1983年からは「真空中の光の速さ」という不変の物理定数を使い、一定の時間に光が進む距離として定義されるようになった。これでナノテクノロジーに必要な微小な長さから、人工衛星間のような長大な距離まで正確な測定を可能としている。

質量についても、このような物理定数を定義とすることが検討され、いくつか候補があげられた。そして最終的に「プランク定数」を基準とすることが採択された。「プランク定数」は量子力学で登場するエネルギーの最小単位に関係する物理定数で、これをもとに質量へと換算できるのである。

今後はパリの国際度量衡局に行かなくても技術さえあれば正確な1キログラムが実現できるようになる。また原器が壊れても全く同じものをつくることが可能で、これによって未来永劫ぶれることなく1キログラムが得られることになった。

なお、電流(アンペア)と温度(ケルビン)、物質量(モル)も5月20日から物理定数を基準にした値になった。

※定義は簡潔に記している

※定義は簡潔に記しているプランク定数による質量の定義とそれを可能とした技術を詳述する余地はないが、この定義改定にあたっては、筆者の所属する産業技術総合研究所が大きな役割を果たした。測定は困難を極め、十分な測定結果にまでこぎつけたのは日本のほか米国、ドイツ、カナダの4カ国に過ぎない。つまり「技術さえあれば正確な1キログラムが実現できるようになる」といっても、現在それが可能なのは日本を含む4カ国だけなのである。

非公開が原則の国際度量衡総会は、定義改定の議事に限りweb中継され、現在も視聴することができる。参加国全ての賛成をもって議長(フランス科学アカデミー院長)が採択宣言し、参加者が総立ちで成立を喜ぶ光景は感動的であるが、実は前日まで喧々諤々の議論があった。それは定義の科学的適否ではなく、「誰が単位を維持するのか」という仕組みに対する懸念であった。

前述した通り、現在キログラムを国際原器に頼らず正確に実現できる国は、4カ国だけである。このため、他の国々は当面これまで通りに国際度量衡局を通じてキログラム原器を得ることとされ、国際度量衡局が保有する分銅を4カ国が共同で校正し、正確さを保証することとなった。この校正作業は、当該国が自発的に行うとしている。メートル条約はもともと加盟分担金の支払い以外、加盟国に明示的な義務を課していないが、これら4カ国は大きな責任を負ったのである。

筆者が本稿で主張したいのはここからである。日本が科学の分野で世界に貢献したことは少なくないが、世界の基準に責任を持つに至ったという例は今回が初めてだろう。単位の維持に必要な設備や技術を保つのは容易ではないが、この責任を放棄することは許されない。関係者の理解と今後の研究開発への取り組み強化が切に望まれるところである。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください