6月29、30日に東京・お台場の日本科学未来館で

2019年06月21日

蚊はお嫌いでしょうか? 私にとって蚊ほど面白いものはありません。皆さんにもその面白さを伝えたいと、「蚊学」の世界を遊んで、学んで、楽しんで、考えていただける文化祭的イベントを、同じ思いの方々と作りました。6月29、30日に東京・お台場の日本科学未来館で開く「ぶ~ん蚊祭‐もっと知ろう!蚊の世界」です。

〈ヒトスジシマ子さん〉〈蚊の衣食住〉〈蚊取りの歴史〉〈ボウフラすくい〉〈落語“蚊相撲”〉〈蚊とSDGs〉などなど、蚊学の魅力いっぱいの展示、実験、講演プログラムを用意しています。

私は昆虫学を学んだ後、ロンドン大学衛生熱帯医学校で熱帯病の勉強をしました。そして、アフリカ、中南米など熱帯地で熱帯病の研究に取り組み、その後、1992年から世界保健機関(WHO)でリンパ系症、マラリア、デング熱など昆虫媒介病の対策に携わってきました。2013年末に帰国するまで約30年間の海外生活で住んだ国は9か国(サモア、イギリス、グアテマラ、ケニア、タンザニア、フィジー、バヌアツ、スイス、そして日本)、仕事をした国や地域は100カ所以上になります。

私のライフワークは「顧みられない熱帯病」の一つであるリンパ系フィラリア症の制圧です。これは蚊が媒介する寄生虫病(フィラリアというのが寄生虫の名前です)で、死に至ることはないのですが、体の一部が異様に膨れます。学生のころにフィラリア症の患者さんの写真を見てショックを受け(当時は日本にも患者さんがいました)、こうした患者さんが地域社会の中で差別されがちなことも知り、「取り除ける不幸は取り除こう」との思いにかられました。こうしてフィラリア症対策が私の人生のテーマになったのですが、ぶれずに続けてこられたのは蚊のおかげです。私にとって蚊はバックボーンでありモチベーションです。

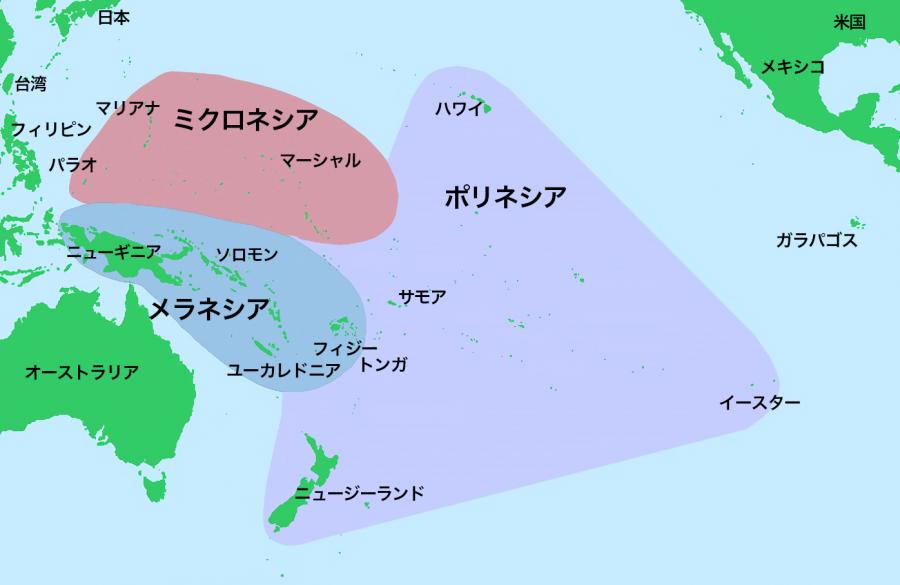

最初に住んだ国は太平洋の島国、サモアです。「ポリネシア」に分類されるこの国で蚊に出会い、その不思議さ面白さに魅了されてしまいました。そこから私の視界は一挙に広がり、世界がカラフルに輝きだしました。

サモアの地下水があふれる海で洗濯するおばさん=2003年、サモア・ドゥフレレ、水村孝撮影

サモアの地下水があふれる海で洗濯するおばさん=2003年、サモア・ドゥフレレ、水村孝撮影世界には3500種類の蚊がいますが、サモアにはたった11種類しかいません。その中で、フィラリア症を媒介するのはポリネシアシマカ(Aedes polynesiensis) と、サモアシマカ(Aedes samoanus)の2種類だけです。

これらのボウフラはカニの穴に住んでいたり、タロイモなどの葉っぱと茎の間(葉腋)のほんの少しの水に住んでいたり、名前の通り南海の島国の環境にしっかりなじんで住み着いています。他のシマカ同様に白黒の縞模様のポリネシアシマカは、昼間吸血活動します。昼に海岸に沿って広がるヤシの木のプランテーションに行くとアッという間に半袖から出ている腕が真っ黒になるくらい、この蚊が寄ってきます。一方、サモアシマカはシマカの仲間としては珍しく夜吸血にきます。

ポリネシアではフィラリアもユニークです。寄生虫であるフィラリアの親虫は人間の体に住んでいます。そして子虫を血液中に生み出します。その子虫を蚊が血液と一緒に取り込み、蚊の体の中で育てて次の吸血の時に人間にうつします。面白いことに子虫が血液中に出てくる時間は決まっています。世界中のほとんどの場所では

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください