台湾から日本に来て100種類近くの準結晶を発見、世界の研究を先導した

2019年06月27日

2011年11月10日に放映されたTV番組「科学朝日」に出演したときの蔡安邦さん

2011年11月10日に放映されたTV番組「科学朝日」に出演したときの蔡安邦さんわれわれにとっての最初の衝撃は、1984年にイスラエルのダニエル・シェヒトマン先生が初めて準結晶を見つけたことです。アルミニウムとマンガンの液体急冷合金によるものでした。

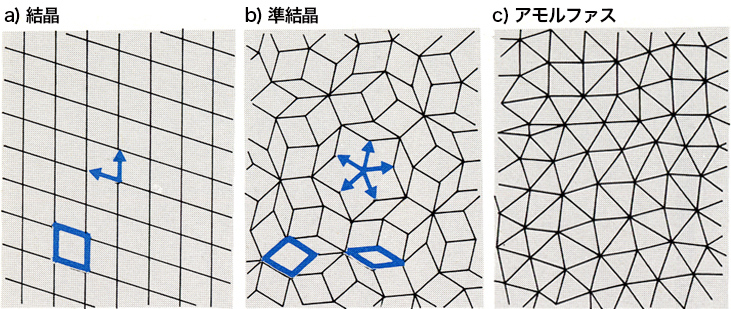

「準結晶」とは、「結晶」、「アモルファス」と並ぶ固体構造の概念です。結晶は原子が「周期的」に配列した固体で、アモルファスは原子が不規則に(液体状態を凍結したように)配列した固体です。これらに対して、準結晶は原子が「規則的」に、しかし「非周期的」に配列した固体です。そして、結晶ではあり得ない、5回対称や正20面体対称といった回転対称性を持っています。

2次元の構造モデル。青い太線で囲んだ菱形が「単位胞」で、矢印が「基本ベクトル」

2次元の構造モデル。青い太線で囲んだ菱形が「単位胞」で、矢印が「基本ベクトル」2次元のモデルで「結晶」、「準結晶」、「アモルファス」を表したのが上の図です。a)とb)の太線の菱形を単位胞と呼び、矢印を基本ベクトルと呼びます。アモルファスには単位胞も基本ベクトルもありません。結晶では単位胞は一つだけで基本ベクトルが空間の次元と同じになります。この図は2次元のモデルですから、2本です。ところが、準結晶では単位胞は複数ありますし、基本ベクトルも空間の次元数より多くなります。b)を眺めていると、規則はあるけれど、周期的ではないことがわかるでしょう。b)のパターンを発見したのはイギリスの数学者のロジャー・ペンローズで、これをペンローズ・パターンと呼びます。

私は、ペンローズ・パターンを研究していた研究室の出身でしたから、シェヒトマン先生の発見には本当に驚きました。しかし、これは液体急冷という特殊な方法でしか作れない準安定相で、その構造に欠陥を多く含む質の悪いものでした。著名なライナス・ポーリング先生は準結晶の存在を否定し、そのほかにも「実際には存在しえない」と考える研究者が少なくありませんでした。

そこに2度目の衝撃が訪れました。1987年、東北大学金属材料研究所の大学院生だった蔡安邦先生が、アルミニウムと銅と鉄という、ごくありふれた3種類の金属の合金で、熱力学的に安定な準結晶を発見したと報告したのです。

この発見は、準結晶の存在を決定付けるものとなり、私の準結晶研究に対する周囲の見方も一変しました。準結晶は金属でありながら異常に高い電気抵抗率を持つことを報告していたのですが、それまでは信じて貰えない状況が続いていました。1994年に

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください